★修理専門業者ではないので、修理依頼はお受けしていません★

SONY CF-1780の修理

2014年4月29日更新

★修理専門業者ではないので、修理依頼はお受けしていません★

| 修理前の再生音を記録 | |||||||||||||||||

| 音源は、著作権フリーのCDをライン入力で再生。 トーンコートロール・音量はセンターの位置。 SONYのリニアPCMレコーダー PCM-D100で、CF-1780のスピーカーからの再生音を録音。 マイクの角度は正面を向け、マイクの指向性がスピーカーの中心に向くようにセット。 リニアPCM/96kHz/24bit、リミッターオフで録音。 |

|||||||||||||||||

下線付き文字をクリックすると整備前の再生音が聴けます。 CF-1780-before-sound.wav へのリンク |

|||||||||||||||||

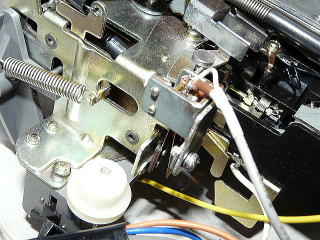

| 分解作業開始 | |||||||||||||||||

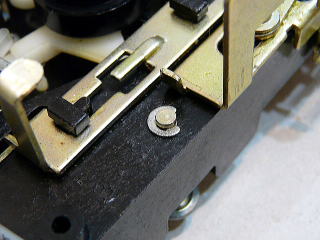

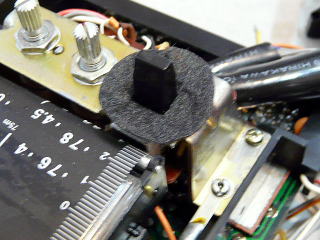

つまみを取り外します。 カセットホルダーのふたはストッパーが破損しているので交換です。 |

|||||||||||||||||

裏キャビネットを外します。 |

|||||||||||||||||

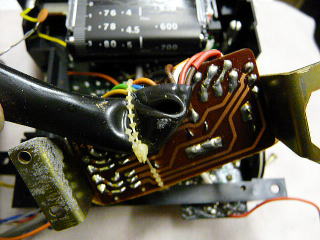

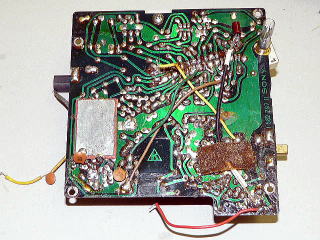

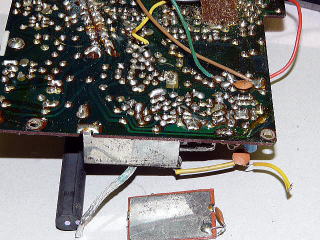

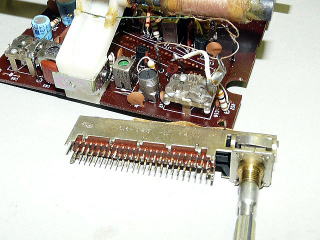

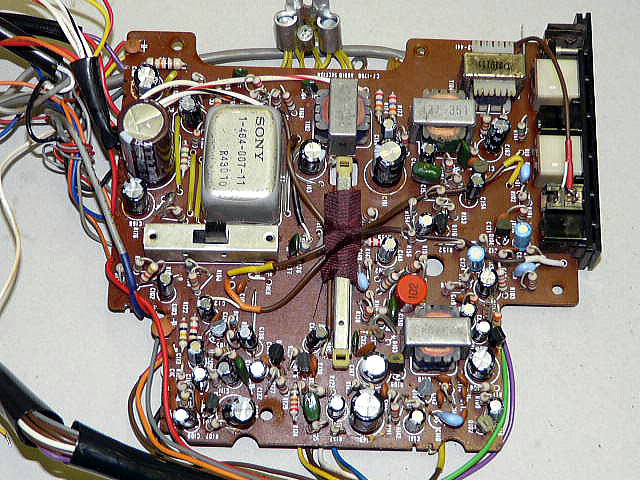

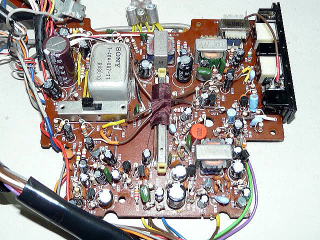

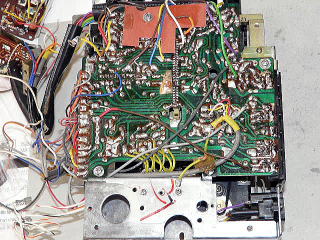

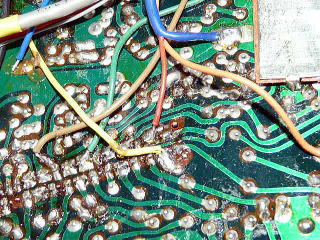

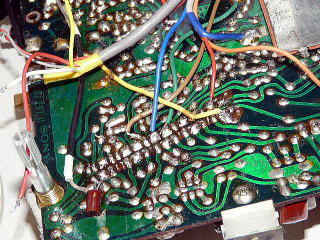

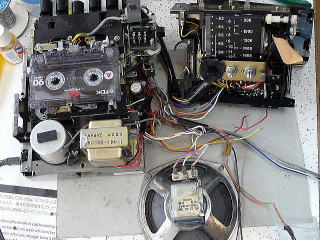

写真左はラジオ基板、写真右はオーディオ基板。 |

|||||||||||||||||

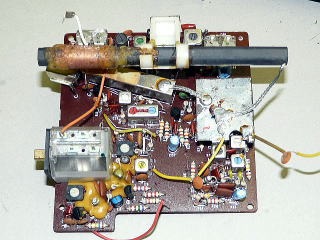

写真左は、スピーカーと電池ボックス。写真右はパワーアンプのトランジスターと放熱板。 |

|||||||||||||||||

裏キャビネットを丸洗いします。 |

|||||||||||||||||

電池蓋も洗います。 |

|||||||||||||||||

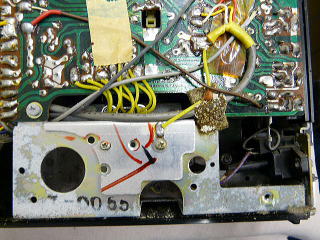

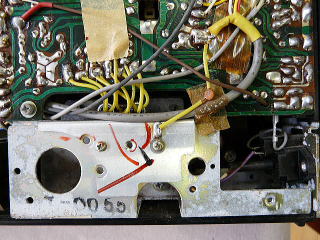

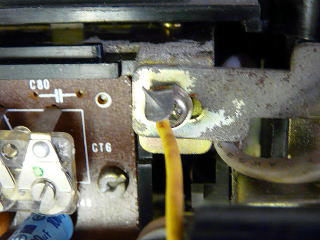

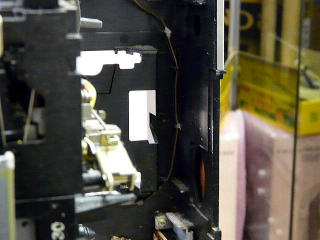

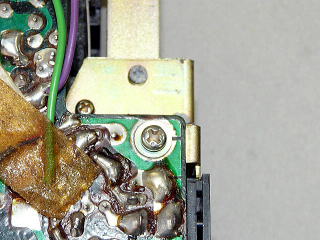

表キャビネットから基板を取り外します。この金属フレームの中のねじを外します。 |

|||||||||||||||||

電池収納部のねじを取り外します。 |

|||||||||||||||||

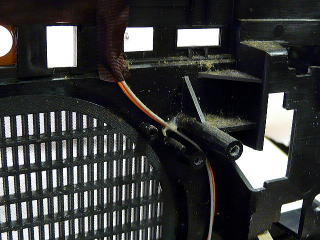

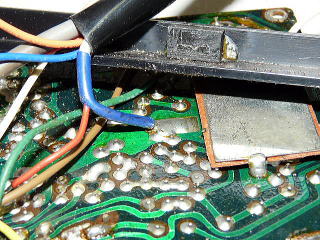

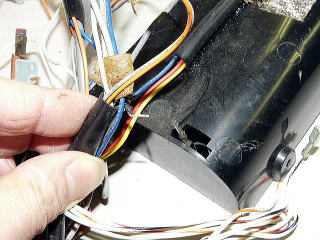

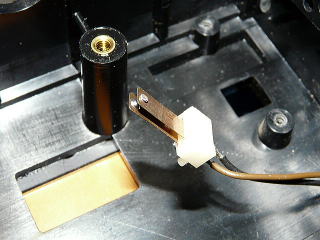

スピーカーの接続ケーブルを引き抜きます。 |

|||||||||||||||||

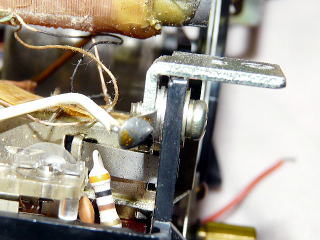

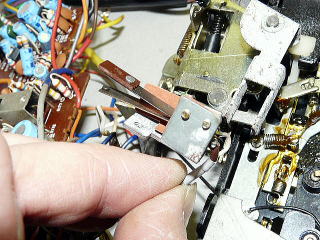

カセットの操作ボタンの裏側の金具を固定しているネジを外します。   ここのねじは長いです。 |

|||||||||||||||||

ラジオ基板の左側のねじを外します。 |

|||||||||||||||||

ラジオ基板の右側のねじは、オーディオ基板との間にあるケーブル束の下にあります。 |

|||||||||||||||||

ラジオ基板とカセットの操作ボタンの金属フレームをつなげているネジを外します。 |

|||||||||||||||||

表側から、カセットホルター内のねじを外します。 |

|||||||||||||||||

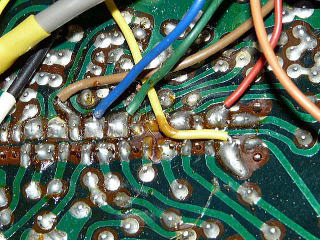

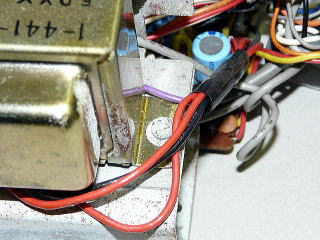

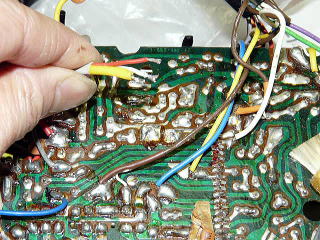

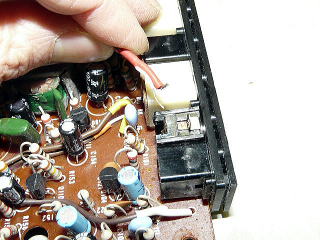

ラジオ基板と電池収納部をつなげている赤い線を、はんだごてを使用して外します。 |

|||||||||||||||||

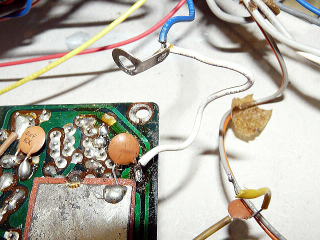

ラジオ基板のシールド板につながっているコンデンサーの配線を、スピーカーからはんだごてを使用して外します。 |

|||||||||||||||||

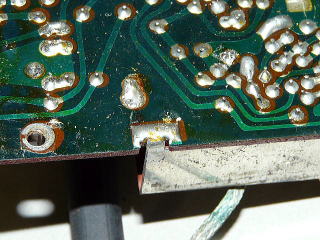

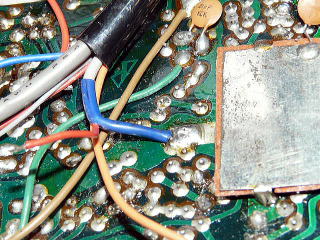

ラジオ基板のシールド板とオーディオ基板をつないでいる、網線のアース線をはんだごてで外します。 |

|||||||||||||||||

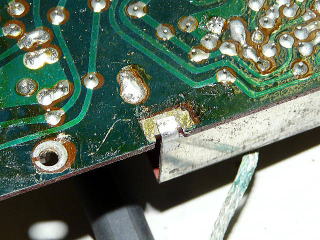

ラジオ基板のシールド板とオーディオ基板をつないでいる、コンデンサーをはんだごてで外します。 |

|||||||||||||||||

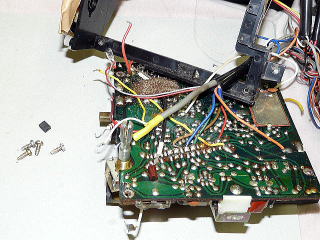

中の基板を取り出します。 |

|||||||||||||||||

基板から表キャビネットへ配線がまだつながっています。 |

|||||||||||||||||

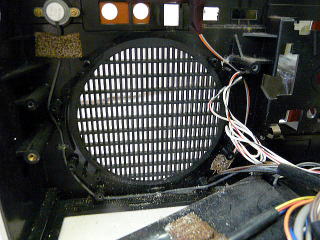

スピーカーを取り付けているネジを取り外します。 |

|||||||||||||||||

取り外したスピーカーです。 |

|||||||||||||||||

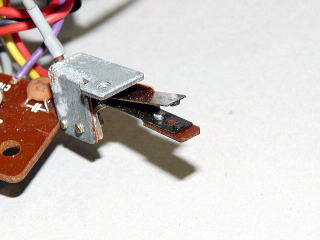

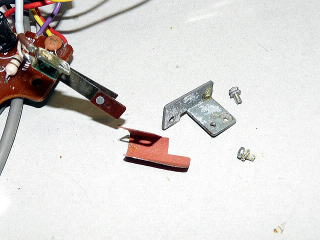

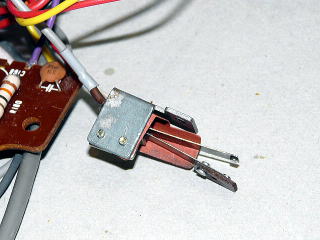

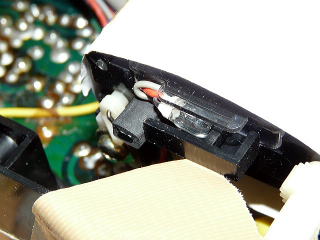

ダイヤルライトを固定しているネジを取り外し、リーフスイッチを固定しているネジも外します。   ダイヤルライトの配線を外したいのですが接着剤がしっかりと貼りついているため取り外せませんでした。 配線が外せる場合は、カセットホルダーの板ばねを外します。   表キャビネットからオーディオ基板につながっているダイヤルライトの配線をはんだごてで取り外します。    外したダイヤルライトのレバーと配線の繋がったLAMPのリーフスイッチです。 |

|||||||||||||||||

ON AIRスイッチのあるトランスミッタ基板を固定しているネジを外し、トランスミッタ基板からの配線を表キャビネット取り外します。 |

|||||||||||||||||

メーターを固定しているネジと金属板を外し、メーターからの配線を表キャビネット取り外します。 |

|||||||||||||||||

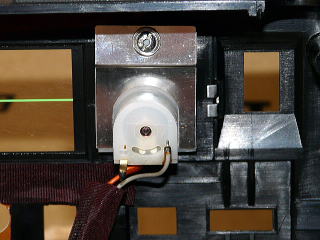

マイクを固定しているネジを外し、マイクの配線を表キャビネットから取り外します。 |

|||||||||||||||||

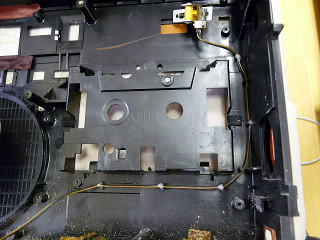

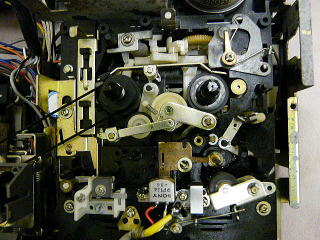

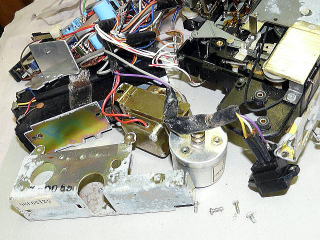

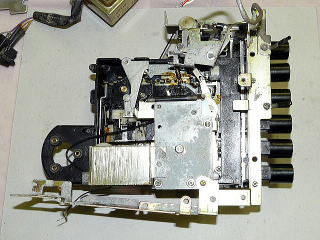

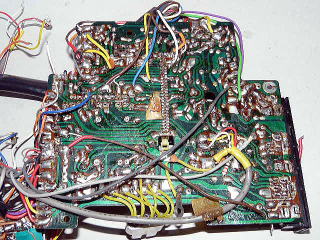

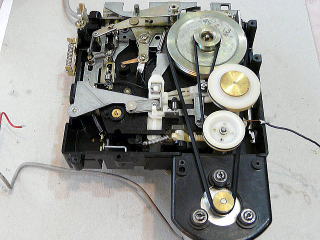

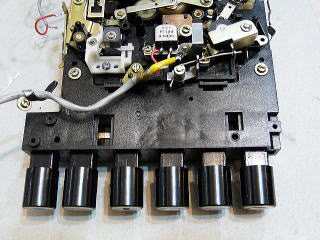

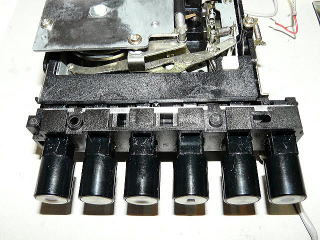

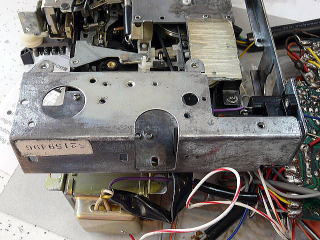

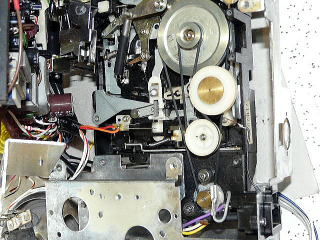

表キャビネットトと分離した基板とカセットメカです。 |

|||||||||||||||||

取り外した基板とカセットメカです。 |

|||||||||||||||||

| ミキシング基板 | |||||||||||||||||

ラジオ基板のフレームに取り付けてある、ミキシング基板の取り付け金具のねじを外します。   |

|||||||||||||||||

ミキシングスイッチのつまみを外し、ミキシング基板と取り付け金具を外します。 |

|||||||||||||||||

ケーブルを固定している結束バンドを外します。 |

|||||||||||||||||

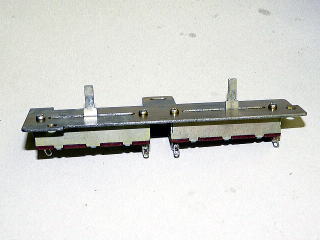

ミキシングスイッチの取り付け向きを確認をしておきます。 |

|||||||||||||||||

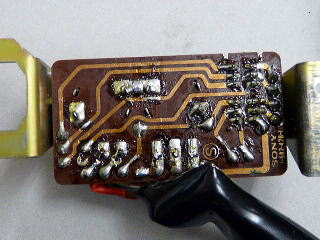

ミキシングスイッチとミキシングボリュームを取り外すため、半田を吸い取ります。 |

|||||||||||||||||

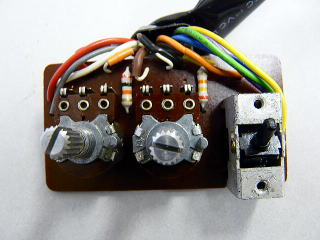

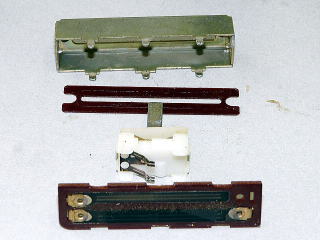

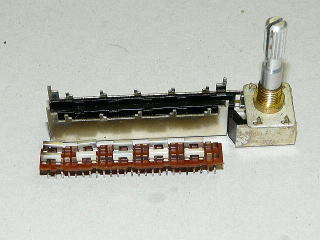

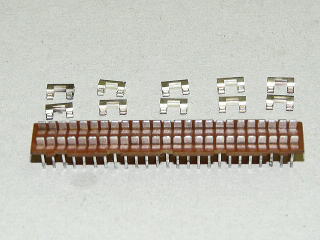

ミキシング基板のミキシングスイッチとミキシングボリュームの分離ができました。 |

|||||||||||||||||

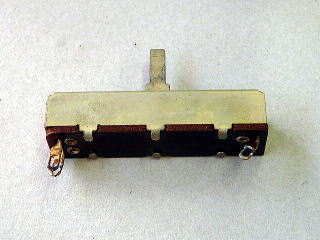

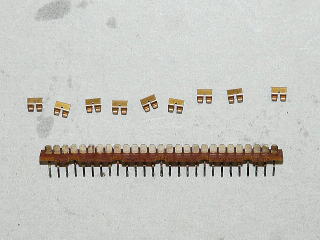

MIC FADERのボリュームを分解し、スライダーの接点と抵抗体を磨きます。 |

|||||||||||||||||

変形させないように気をつけながら、丁寧に磨きます。 |

|||||||||||||||||

金属カバーを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

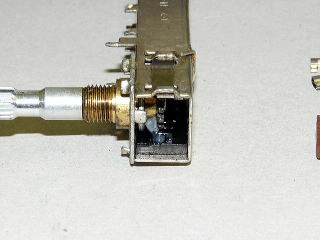

SOURCE FADERのボリュームを分解します。 |

|||||||||||||||||

変形させないように気をつけながら、丁寧に磨きます。 |

|||||||||||||||||

金属カバーを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

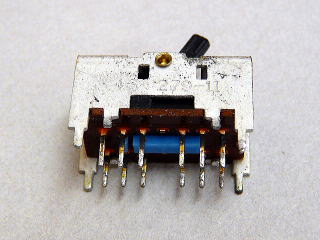

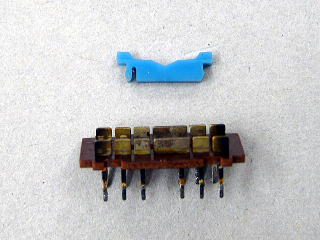

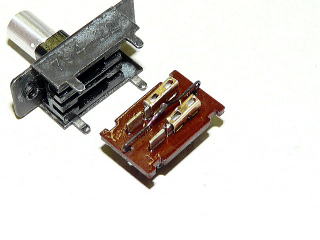

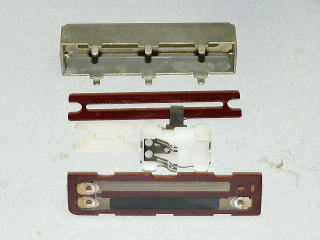

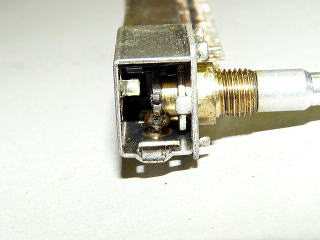

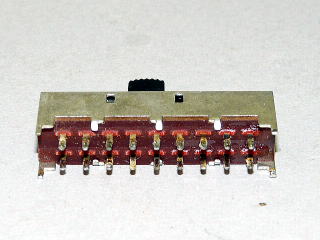

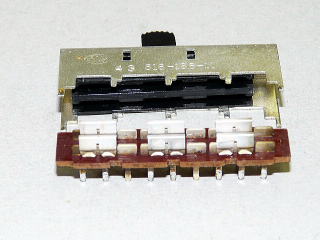

ミキシングスイッチを分解します。 |

|||||||||||||||||

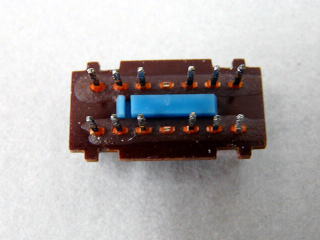

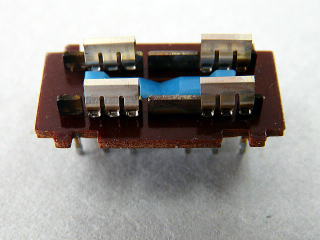

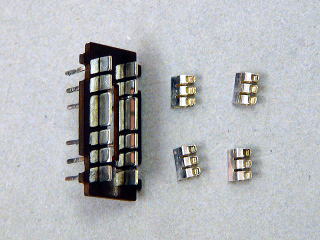

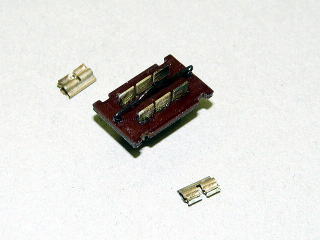

各部品の向きを確認します。 |

|||||||||||||||||

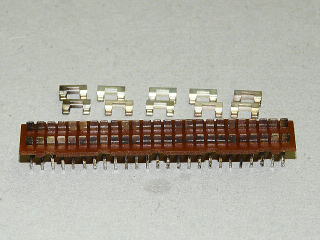

各部品の向きと接点の違いを確認します。 |

|||||||||||||||||

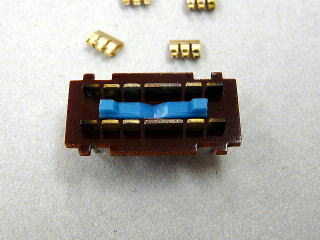

綺麗に磨きます。 |

|||||||||||||||||

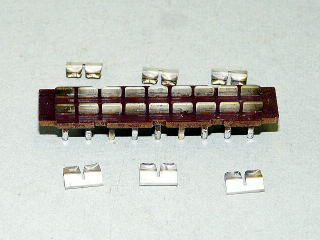

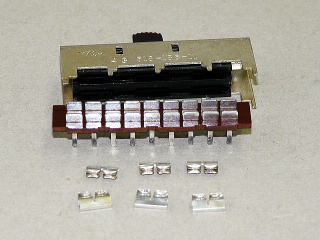

組み立てます。 |

|||||||||||||||||

切換レバーを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

金具カバーの爪を曲げます。 |

|||||||||||||||||

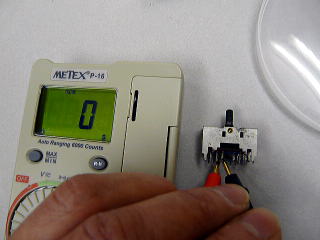

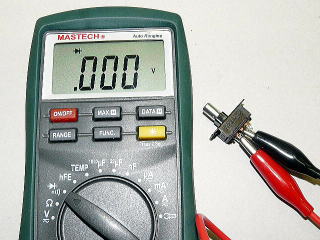

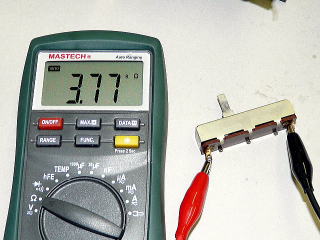

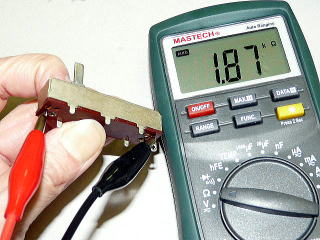

接点の導通テストをします。 |

|||||||||||||||||

ボリュームも抵抗値の変化を確認します。 |

|||||||||||||||||

基板への取り付けをしますが、半田付けはすぐにはしません。 |

|||||||||||||||||

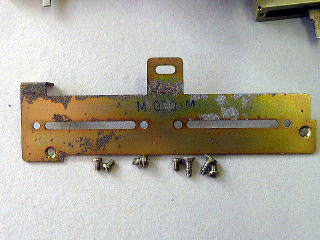

取り付け金具とネジとナットを磨きます。 |

|||||||||||||||||

下塗り用ですが、さび止め用にメタルプライマーを塗りました。 取り付け金具で各部品を固定します。 |

|||||||||||||||||

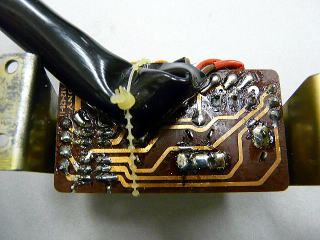

フラックスを塗ってから半田付けをします。 |

|||||||||||||||||

半田付けが終わりました。 |

|||||||||||||||||

結束バンドをかけます。 |

|||||||||||||||||

| トランスミッタ基板 | |||||||||||||||||

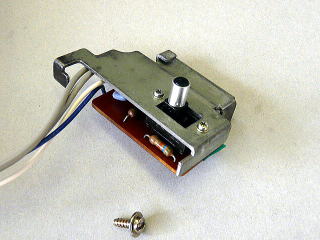

取り付け金具と基板を外します。 |

|||||||||||||||||

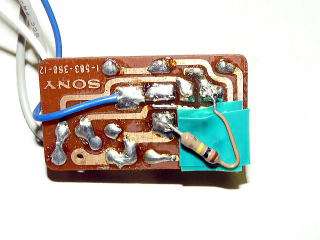

トランスミッタ基板です。 |

|||||||||||||||||

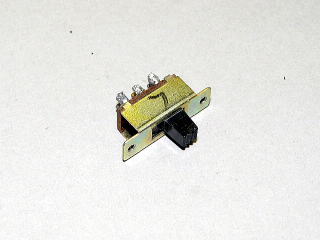

スイッチの取り付け方向を確認します。 |

|||||||||||||||||

スイッチを取り外します。 |

|||||||||||||||||

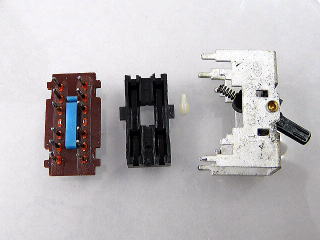

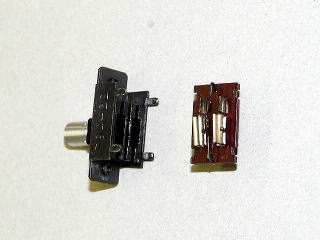

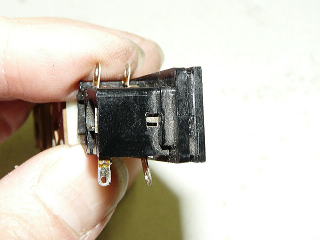

ON AIRスイッチを分解します。 |

|||||||||||||||||

接点を磨きます。 |

|||||||||||||||||

金属疲労でしょうか、片方の部品が割れてしまいました。 瞬間接着剤や半田付けでも直せますが、耐久性を考えて別の部品からの移植をします。 |

|||||||||||||||||

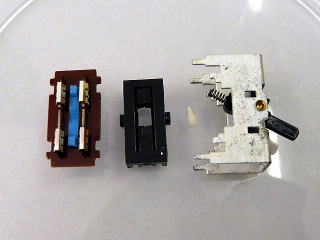

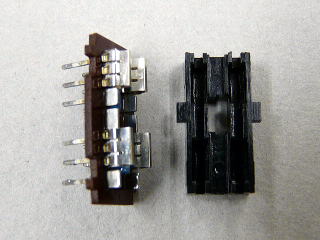

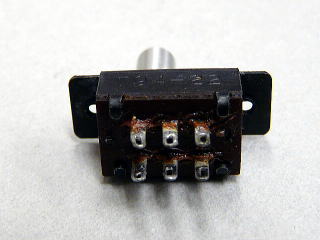

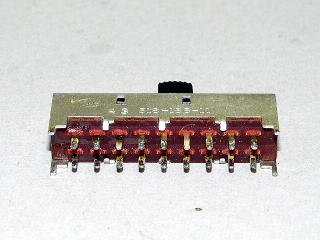

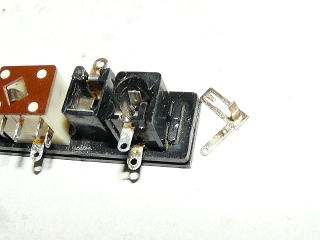

似た形のスライドスイッチを分解してみましたが構造が違いました。 |

|||||||||||||||||

足の間隔がほとんど同じプッシュスイッチを分解してみます。 |

|||||||||||||||||

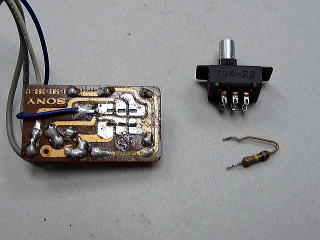

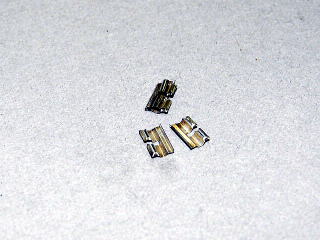

写真左がオリジナル、写真右が別の部品。 |

|||||||||||||||||

オリジナルと同じ長さになるように少し削ってみました。 |

|||||||||||||||||

仮組をして導通テストは問題ありません。 |

|||||||||||||||||

問題ないので組み立てます。中央のバネに接点グリスを塗っておきます。 |

|||||||||||||||||

もう一度、導通テストをします。 |

|||||||||||||||||

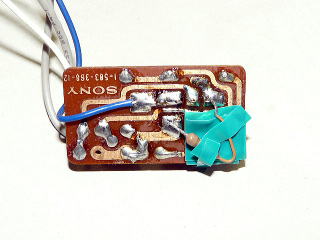

ON AIR基板にON AIRスイッチを半田付けします。 |

|||||||||||||||||

絶縁用のビニールテープを貼ってから、抵抗を半田付けします。 |

|||||||||||||||||

固定用のビニールテープをとります。 |

|||||||||||||||||

取り付け金具とネジのさびをとります。 |

|||||||||||||||||

下塗り用ですが、さび止め用にメタルプライマーを塗りました。 |

|||||||||||||||||

ON AIR基板を、取り付け金具を取り付けます。 |

|||||||||||||||||

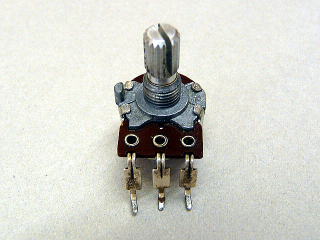

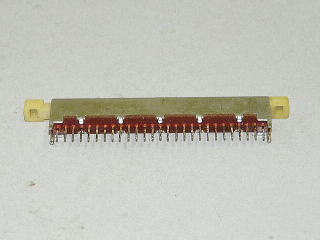

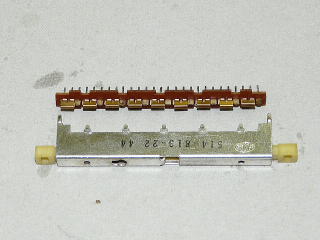

| VOLUMEとTONE | |||||||||||||||||

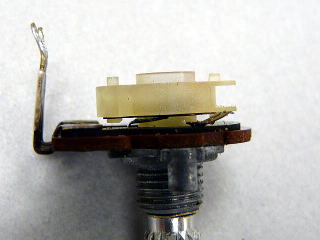

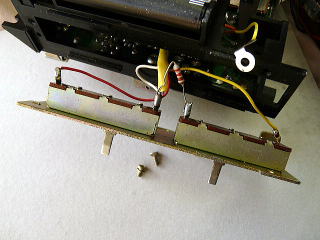

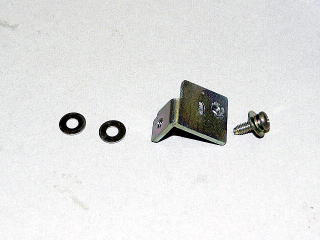

VOLUMEとTONEの取り付け金具を外します。 |

|||||||||||||||||

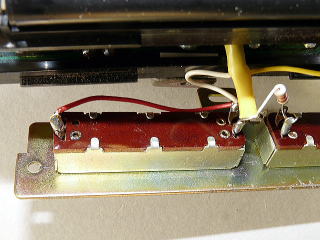

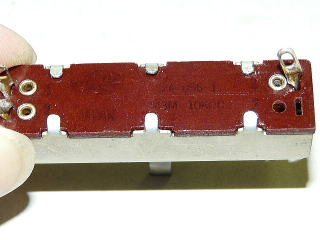

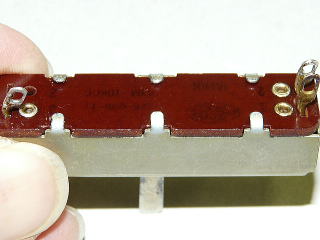

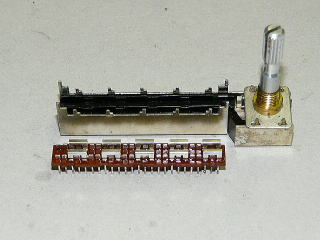

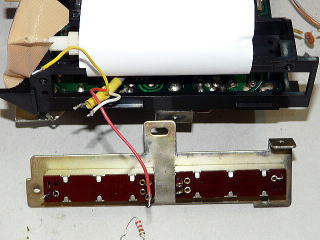

写真左がVOLUME/10kΩ(Aカーブ)、写真右がTONE/10kΩ(Cカーブ)。 |

|||||||||||||||||

まず配線を外してから、VOLUMEとTONEのスライドボリュームを取り付け金具から外します。 |

|||||||||||||||||

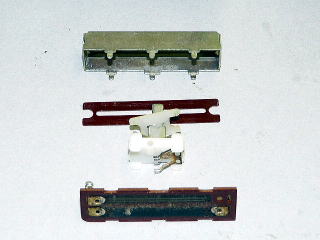

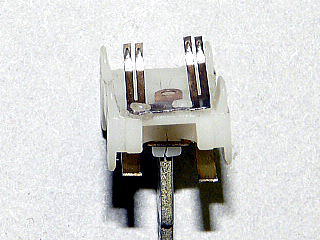

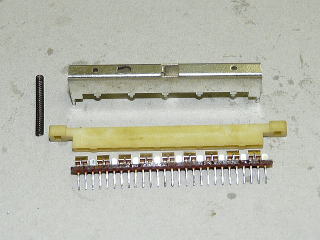

TONE/10kΩ(Cカーブ)の分解をします。 |

|||||||||||||||||

磨いてから、接点グリスを塗って組み立てます。つぎに導通テストをします。 |

|||||||||||||||||

真ん中の固定用の爪は反対側と幅が違います。 |

|||||||||||||||||

VOLUME/10kΩ(Aカーブの分解をします。 |

|||||||||||||||||

スライダーの製造時不良がありましたので、樹脂のダボを溶かして固定します。 |

|||||||||||||||||

磨いてから、接点グリスを塗って組み立てます。つぎに導通テストをします。 |

|||||||||||||||||

取り付け金具とネジのさびをとり、さび止め用にメタルプライマーを塗りました。 |

|||||||||||||||||

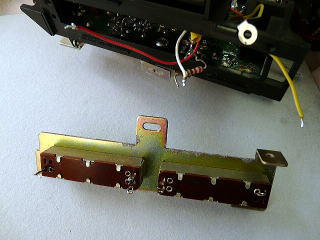

取り付け金具にVOLUMEとTONEのスライドボリュームを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

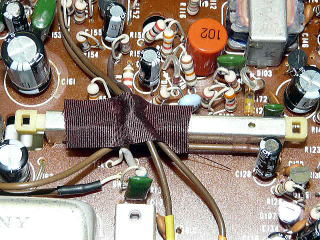

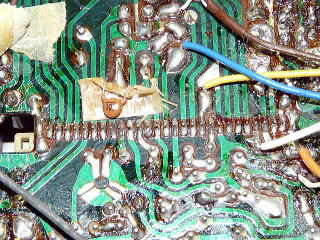

| ラジオ基板 | |||||||||||||||||

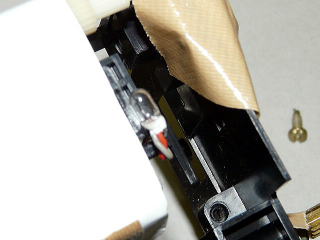

フィルムダイヤルに保護シートをかぶせます。 |

|||||||||||||||||

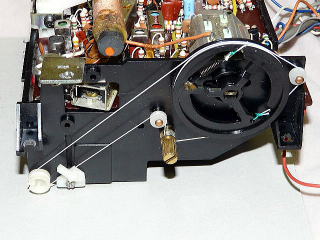

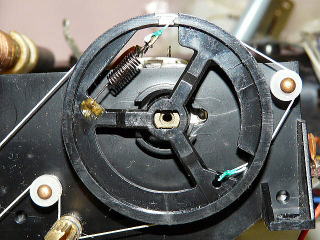

ダイヤル糸を外れないように固定します。 |

|||||||||||||||||

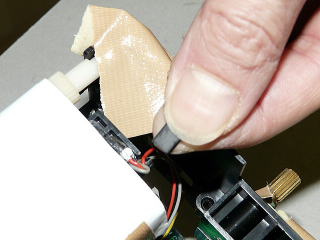

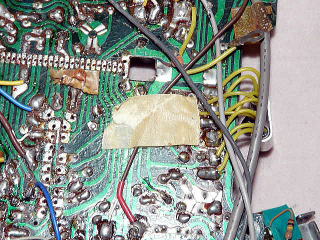

ガムテープを貼ります。 |

|||||||||||||||||

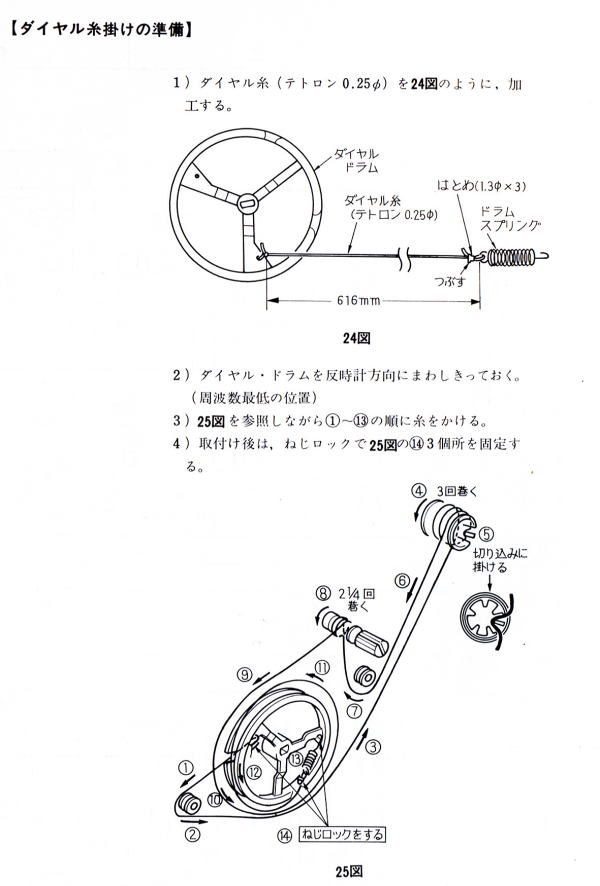

ダイヤル糸掛け。 |

|||||||||||||||||

フィルムダイヤル横のパイロットランプ固定用のゴムを外します。 |

|||||||||||||||||

パイロットランプを導光板から引き抜きます。 |

|||||||||||||||||

ラジオ基板を固定しているネジを外します。 |

|||||||||||||||||

ラジオ基板を固定しているネジを外します。 |

|||||||||||||||||

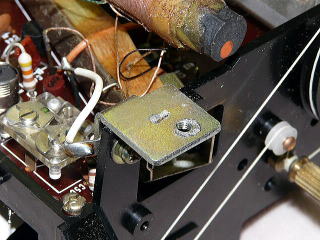

ロッドアンテナ端子板に取り付けてある、アンテナ線のラグ板を外します。 |

|||||||||||||||||

ロッドアンテナ端子板とラグ板を挟んでいたワッシャー。 |

|||||||||||||||||

ラジオ基板がフレームから外れました。 |

|||||||||||||||||

アンプ基板からの各配線を外します。 |

|||||||||||||||||

アンプ基板からの各配線を外します。 |

|||||||||||||||||

アンプ基板からの各配線を外します。 |

|||||||||||||||||

ラジオ基板が分離できました。 |

|||||||||||||||||

パターン面のシールド板を外します。 |

|||||||||||||||||

部品面のシールド板の裏側の半田をとります。 |

|||||||||||||||||

スイッチへ繋がっている網線と、IFTへ繋がっている半田をとります。 |

|||||||||||||||||

こちら側の網線は外さなくても大丈夫です。 |

|||||||||||||||||

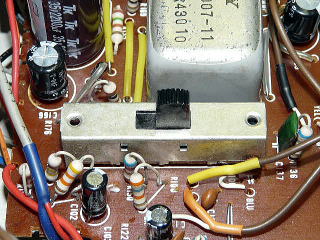

バンドセレクタースイッチです。 |

|||||||||||||||||

バンドセレクタースイッチそばのマイクロインダクターです。 |

|||||||||||||||||

バンドセレクタースイッチ(S1)を取り外します。 |

|||||||||||||||||

写真左のQ1/Q2/Q3のトランジスター、写真右のQ4/Q5のトランジスターを交換します。 |

|||||||||||||||||

写真左のQ6/Q7/Q8のトランジスターと電解コンデンサー、写真右の電解コンデンサーを交換します。 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

写真左は交換したQ1/Q2/Q3のトランジスター、写真右は交換したQ4/Q5のトランジスターです。 |

|||||||||||||||||

写真左は交換したQ6/Q7/Q8のトランジスターと電解コンデンサー、写真右は交換した電解コンデンサーです。 |

|||||||||||||||||

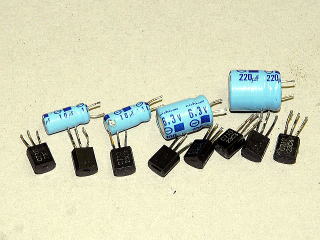

取り外した電解コンデンサーとトランジスター。 |

|||||||||||||||||

取り外したシールド板を取り付けます。 |

|||||||||||||||||

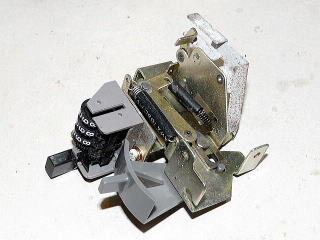

取り外したバンドセレクタースイッチ(S1)です。 |

|||||||||||||||||

ギアのグリスを古いグリスをふき取ってから、新しいグリスを塗ります。 |

|||||||||||||||||

接点を磨くため、分解します。 |

|||||||||||||||||

接点を磨いて組み立てます。 |

|||||||||||||||||

導通テストをします。 |

|||||||||||||||||

ラジオ基板にバンドセレクタースイッチ(S1)を取り付けて、基板上の配線を繋げます。 |

|||||||||||||||||

VOLUMEとTONEの取り付け金具を取り付けるための、金具のさびをとるため外します。 |

|||||||||||||||||

金具とネジのさびをとり、さび止め用にメタルプライマーを塗りました。 |

|||||||||||||||||

ラジオ基板を取り付けるフレームをクリーニングします。 |

|||||||||||||||||

| オーディオ基板 | |||||||||||||||||

4個所のねじを外しまて、オーディオ基板を取り外します。 |

|||||||||||||||||

ねじを外します。 |

|||||||||||||||||

隠れているねじを外します。 |

|||||||||||||||||

ヒートシンクのねじも外し、電源コネクタからの配線もコネクターから引き抜きます。 |

|||||||||||||||||

オーディオ基板は外れましたが、まだつながっている配線や部品を外します。 |

|||||||||||||||||

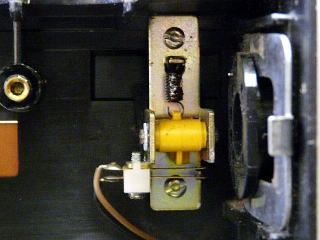

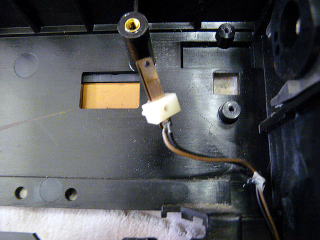

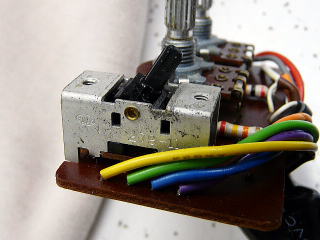

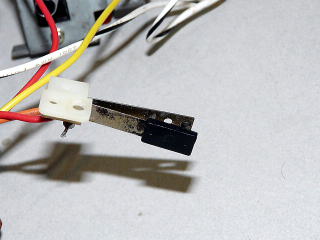

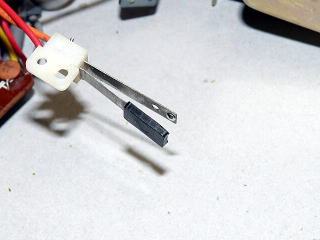

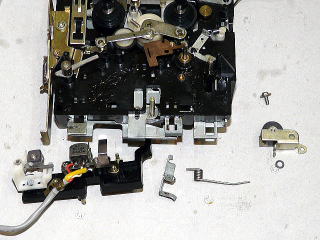

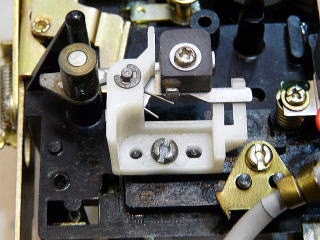

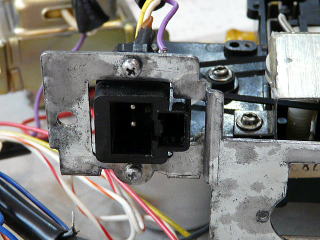

カセットメカに接続されている、POWERスイッチ(S105)を外します。 |

|||||||||||||||||

RADIO(2)スイッチ(S108)を外します。 |

|||||||||||||||||

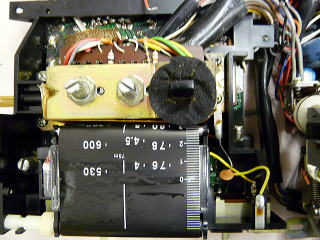

電源トランスのネジを外します。 |

|||||||||||||||||

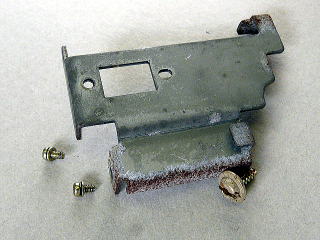

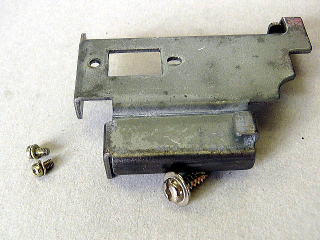

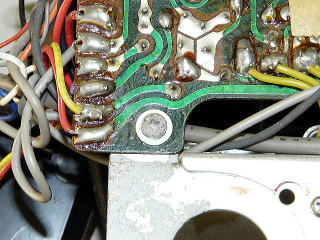

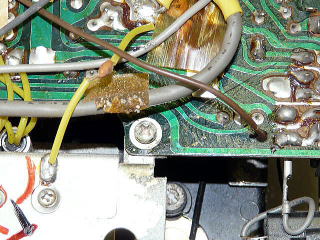

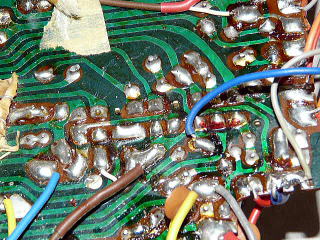

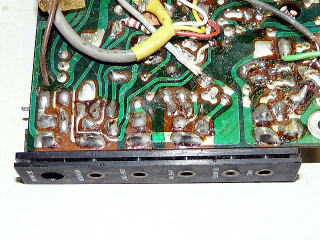

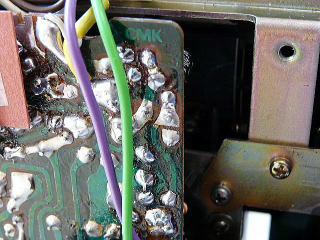

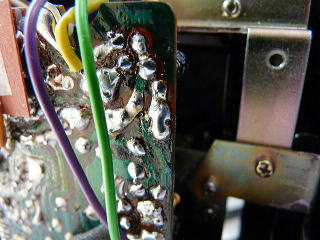

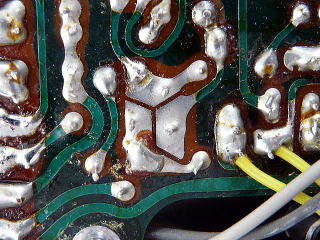

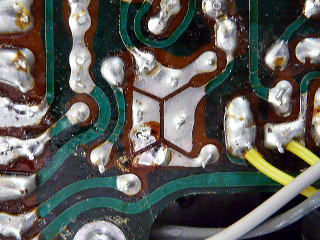

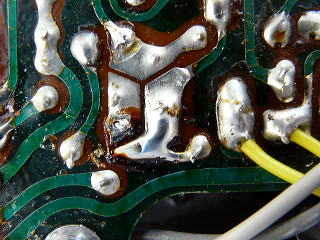

かなり腐食していますので磨きます。 |

|||||||||||||||||

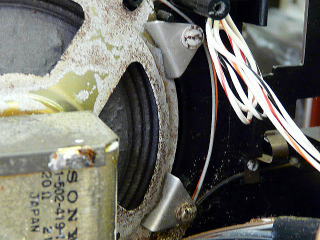

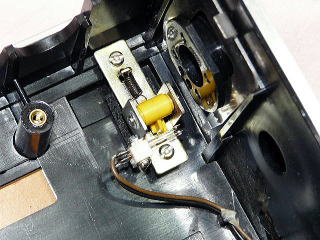

モーターの取り付けネジも外します。 |

|||||||||||||||||

電源コネクタと周りの錆びた取り付け金具も外します。 |

|||||||||||||||||

まだ配線がつながっています。 |

|||||||||||||||||

モーターの配線を外します。 |

|||||||||||||||||

モーターが外れました。 |

|||||||||||||||||

録再ヘッドからの配線も外します。 |

|||||||||||||||||

オーディオ基板とカセットメカが分離できました。 |

|||||||||||||||||

電池収納部の配線も外します。 |

|||||||||||||||||

電池収納部が外れました。 |

|||||||||||||||||

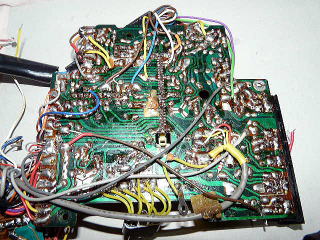

オーディオ基板での作業がしやすくなりました。 |

|||||||||||||||||

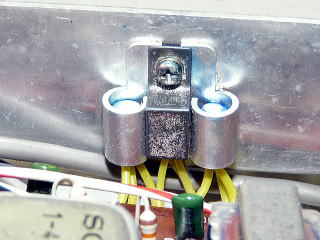

POWER AMPのトランジスターのヒートシンクを外します。 |

|||||||||||||||||

金具とネジのさびをとり、さび止め用にメタルプライマーを塗りました。 |

|||||||||||||||||

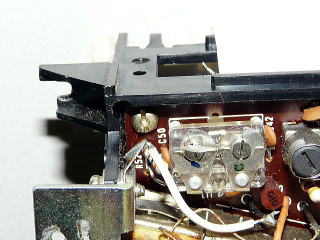

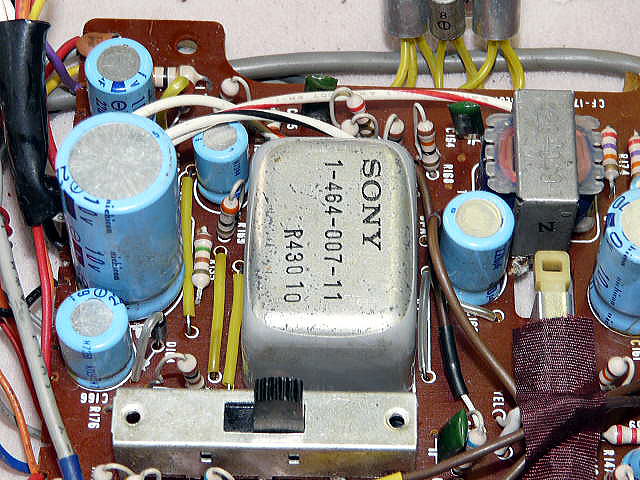

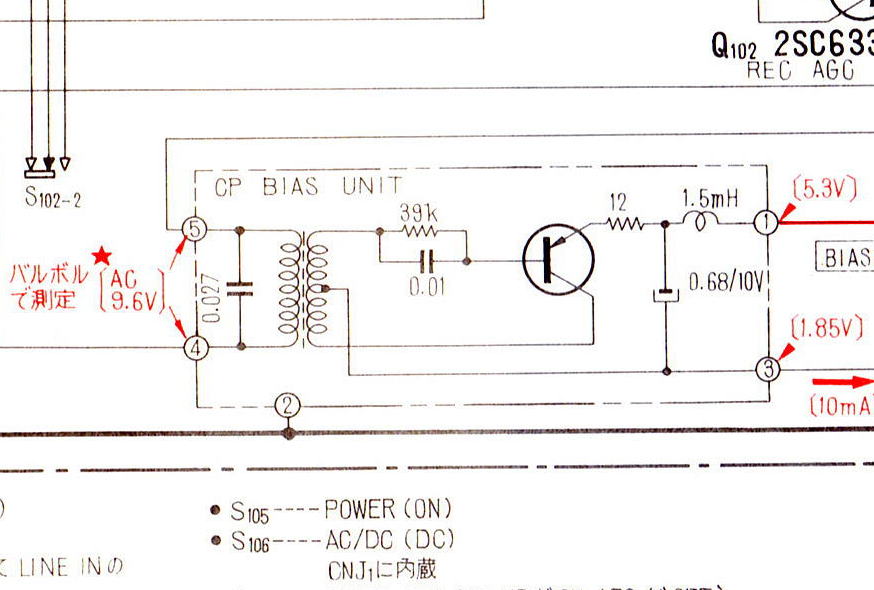

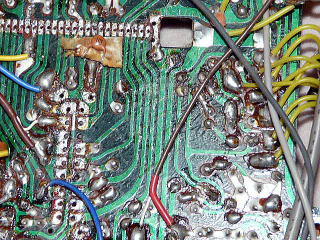

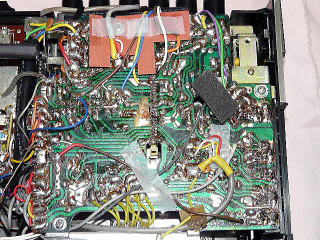

電源回路とバイアス発振回路。 |

|||||||||||||||||

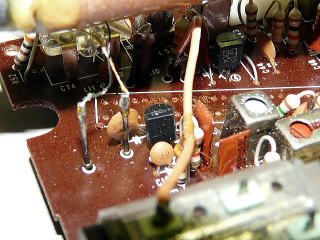

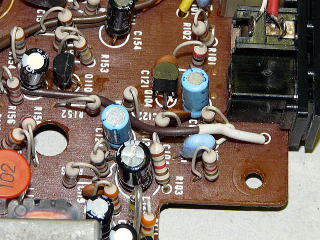

Q104(MIC AMP)/Q110(METER AMP)/Q111(DRIVE AMP)。 Q104(2SC1362/回路図では2SC632A)、Q110(2SC458/回路図では2SC633A)、Q111(2SC945/回路図では2SC1364)。 |

|||||||||||||||||

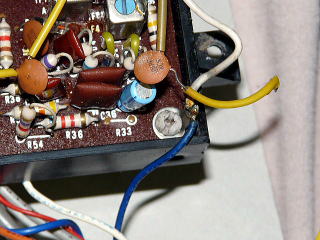

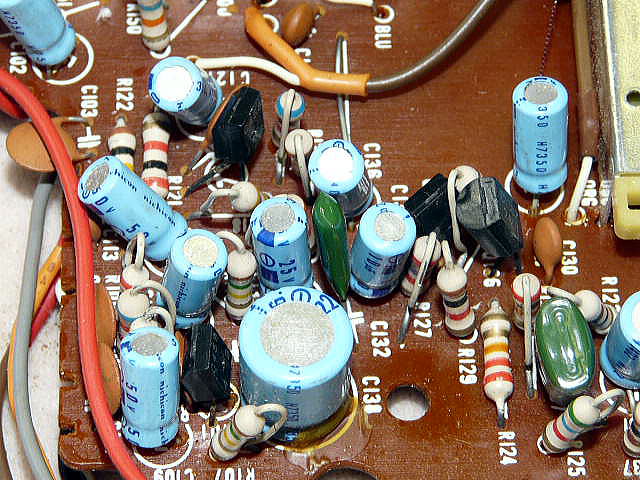

Q101(MIXING AMP)/Q105(MIXING AMP)/Q106(PRE AMP)/Q107(PRE AMP)。 Q101(2SC458/回路図では2SC633A)、Q105(2SC458/回路図では2SC633A)、 Q106(2SC1362/回路図では2SC632A)、Q107(2SC458/回路図では2SC633A)。 |

|||||||||||||||||

Q102(REC AGC)/Q103(REC AGC)/Q108(EQ-AMP)/Q109(EQ-AMP)。 Q102(2SC1364/回路図では2SC633A)、Q103(2SC458/回路図では2SC633A)、 Q108(2SC1362/回路図では2SC632A)、Q109(2SC1364/回路図では2SC633A)。 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

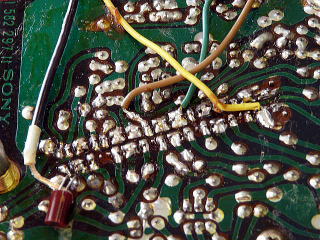

電解コンデンサーとトランジスターを交換。(1μFの電解コンデンサーが2個不足のため、まだ交換していません) |

|||||||||||||||||

交換した電解コンデンサーとトランジスター。(1μFの電解コンデンサーが2個不足のため、まだ交換していません) |

|||||||||||||||||

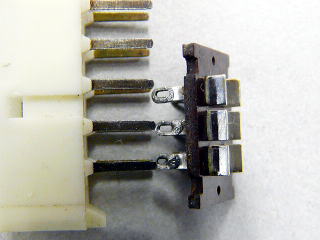

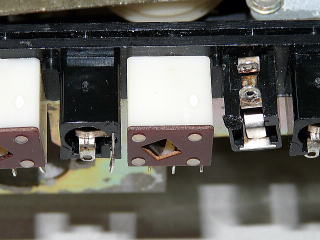

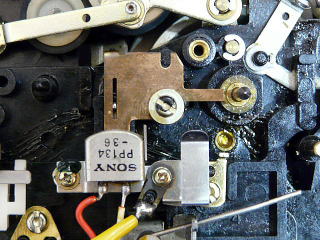

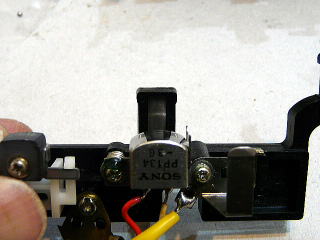

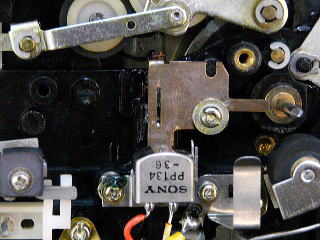

RADIO(1)スイッチ(S101)。 |

|||||||||||||||||

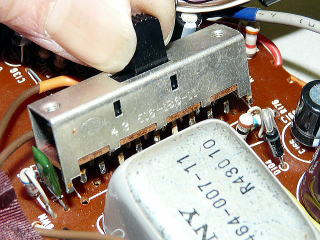

RADIO(1)スイッチ(S101)を外します。 |

|||||||||||||||||

各部品の向きを確認します。 |

|||||||||||||||||

分解します。 |

|||||||||||||||||

綺麗に磨いてから組み立ててから、導通テストをします。 |

|||||||||||||||||

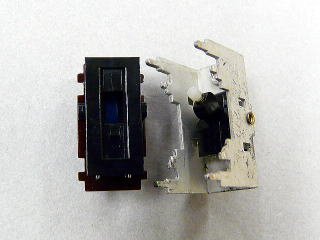

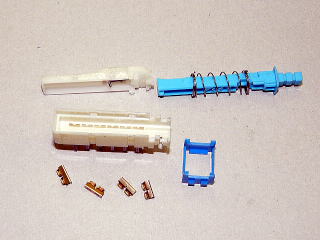

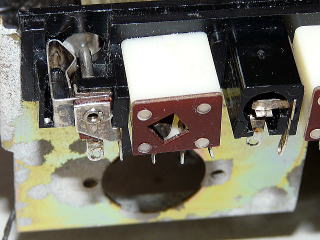

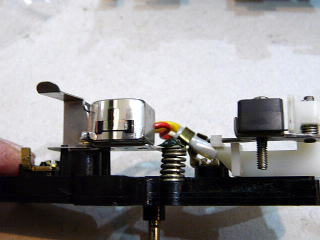

REC/PB(PB)スイッチ(S102)。 |

|||||||||||||||||

REC/PB(PB)スイッチ(S102)を外します。 |

|||||||||||||||||

各部品の向きを確認します。 |

|||||||||||||||||

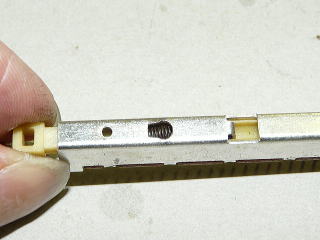

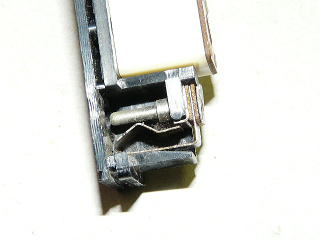

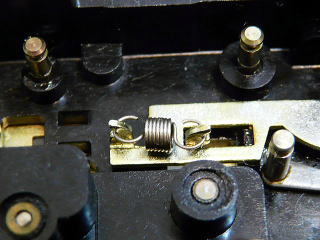

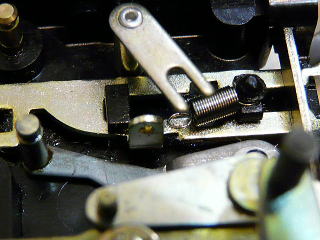

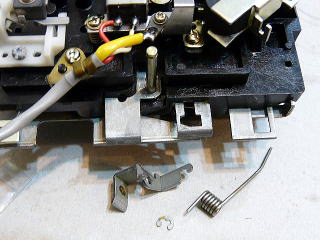

分解する前に、スプリングを取り外します。 |

|||||||||||||||||

分解します。 |

|||||||||||||||||

綺麗に磨いてから組み立てますが、導通テストをしやすくするためにスプリングは入れません。 |

|||||||||||||||||

導通テストをしてから、スプリングを入れます。 |

|||||||||||||||||

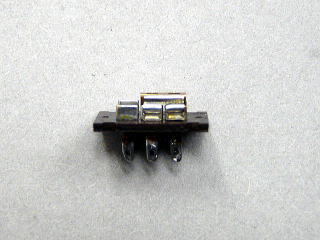

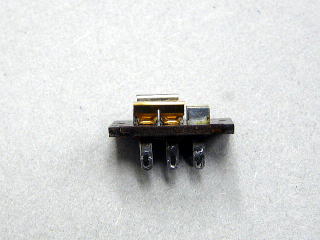

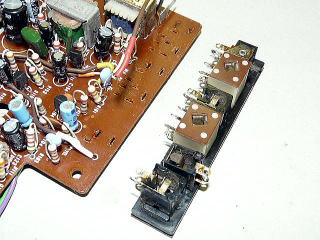

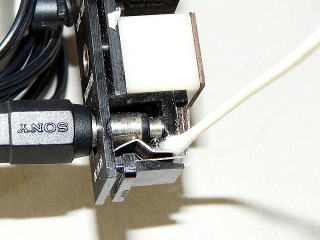

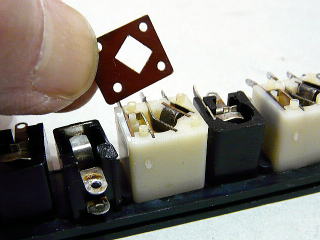

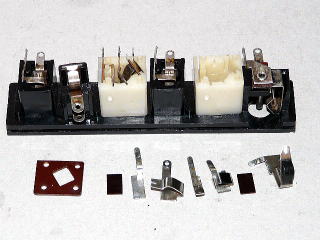

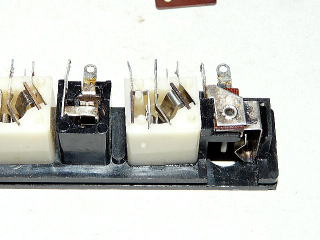

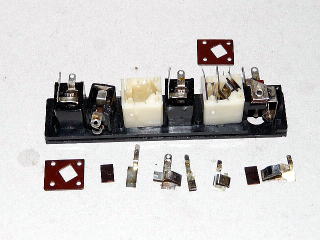

MIC/REMOTE/LINE IN/LINE OUT/MONITOR/DC IN 6Vの入出力端子です。REMOTE端子の配線を外します。 |

|||||||||||||||||

入出力端子を外します。 |

|||||||||||||||||

各部品の向きを確認します。 |

|||||||||||||||||

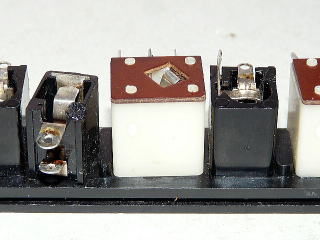

各端子は取り外せません。MIC端子の接点は分解できそうですが、同じ形のLINE OUT端子は接点を分解できません。 |

|||||||||||||||||

MIC端子の接点は爪を外せば分解できます。 |

|||||||||||||||||

外すと磨きやすくなります。 |

|||||||||||||||||

分解できない端子は、接点洗浄剤より強力な接点ブライトを使用して磨いてみます。 |

|||||||||||||||||

容器のキャップに付いているハケで処理対象面に塗り、1~2分放置してからふき取ってください。 さびが残っているときは作業を繰り返してください。 仕上げに水で十分に拭き取り、良く乾燥させてください。 |

|||||||||||||||||

DC IN 6Vの端子です。DCプラグを差し込むと奥の接点が磨きやすくなります。 |

|||||||||||||||||

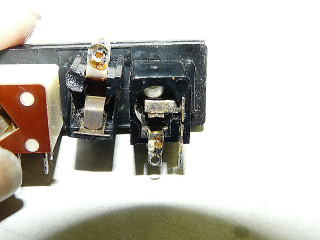

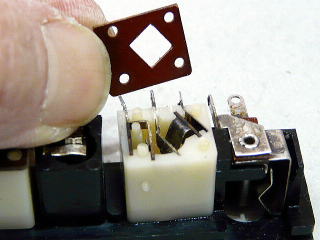

LINE INとMONITOR端子は分解します。 分解作業をするためにカセットメカの金属フレームに逆向きに取り付けます。 |

|||||||||||||||||

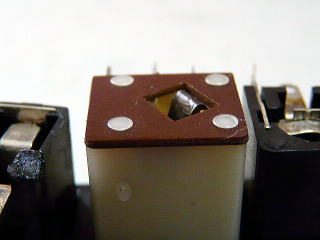

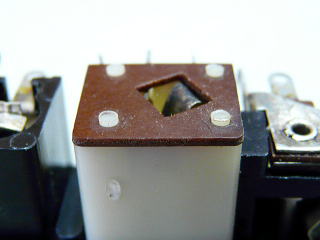

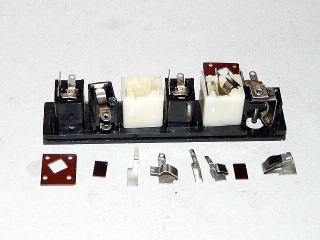

LINE IN(写真左端子)とMONITOR(写真右)端子は分解します。 |

|||||||||||||||||

茶色の裏ぶたを取り外します。   樹脂のダボを抜けるようにします。 |

|||||||||||||||||

LINE IN(写真左)端子とMONITOR(写真右)端子の裏ぶたを外します。 |

|||||||||||||||||

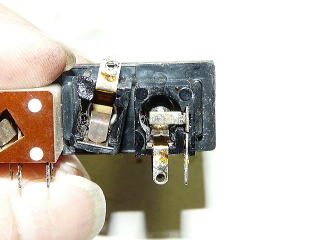

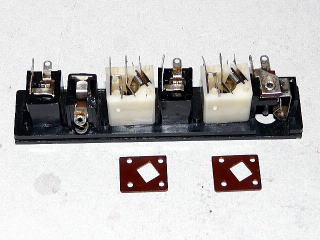

MONITOR端子を分解して、各接点を磨きます。 |

|||||||||||||||||

MONITOR端子の磨き終わった部品を組み込みます。 |

|||||||||||||||||

LINE IN端子を分解して、各接点を磨きます。 |

|||||||||||||||||

LINE IN端子の磨き終わった部品を組み込みます。 |

|||||||||||||||||

LINE IN(写真左)端子とMONITOR(写真右)端子の裏ぶたをはめ込みます。 |

|||||||||||||||||

LINE IN(写真左)端子とMONITOR(写真右)端子の裏ぶたが外れないように、樹脂のダボを抜けないようにつぶします。 |

|||||||||||||||||

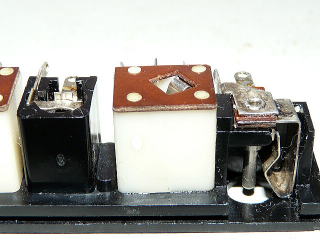

シールドで囲まれたバイアス発振回路の中に、0.68μFの電解コンデンサーがあります。 大変気になりますので分解できるか調べるために取り外してみます。 0.68μFはタンタルコンデンサーであれば交換しないで済むかもしれません。 |

|||||||||||||||||

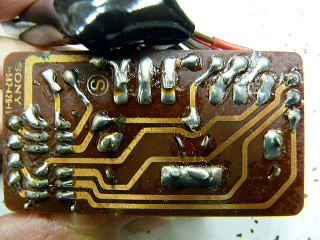

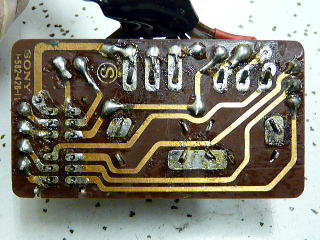

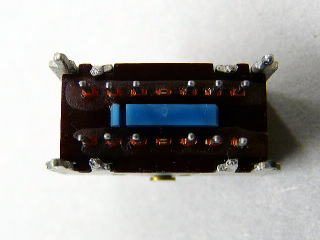

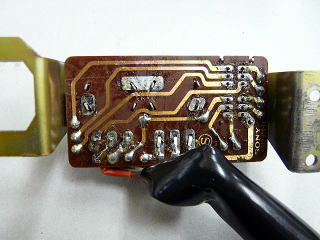

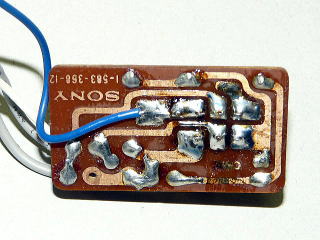

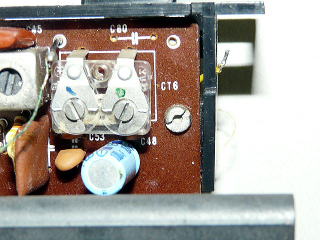

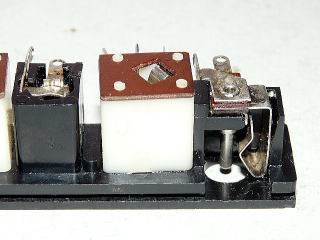

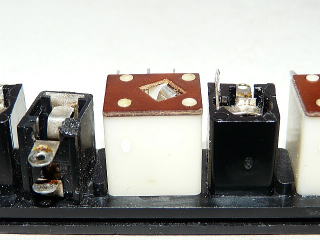

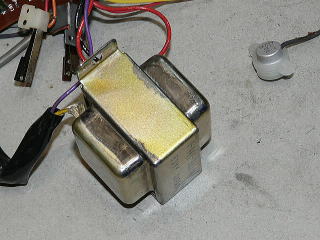

バイアス発振回路のシールドケースです。 プリント基板の表と裏です。 |

|||||||||||||||||

バイアス発振回路を取り外しました。 シールドケースはしっかりと半田で接合されています。 シールドケースの開封は大変なのでやめました。 |

|||||||||||||||||

取り外したスイッチ、バイアス発振回路、入出力端子をオーディオ基板へ元通りに半田付けします。 |

|||||||||||||||||

取り付け完了。 |

|||||||||||||||||

交換していなかった電解コンデンサー2個を交換しました。 |

|||||||||||||||||

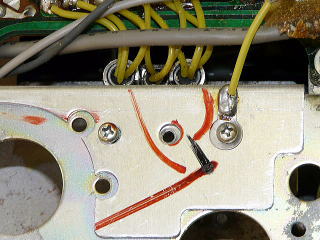

RADIO(2)スイッチ(S108)の接点を磨きます。   金具の腐食も落として、さび止め用にメタルプライマーを塗ります。 |

|||||||||||||||||

POWERスイッチ(S105)の接点を磨きます。 |

|||||||||||||||||

電源トランスの腐食を落として、さび止め用にメタルプライマーを塗ります。 |

|||||||||||||||||

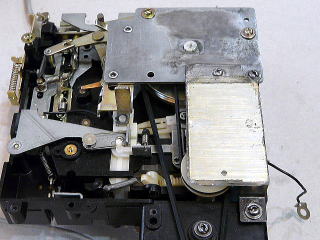

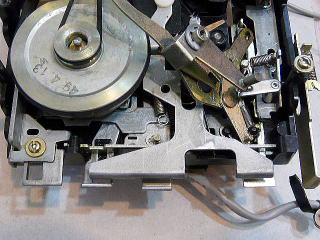

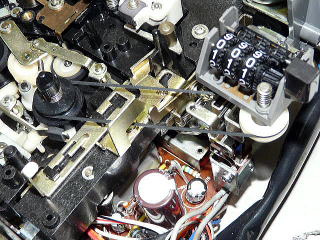

| テープレコーダー部 | |||||||||||||||||

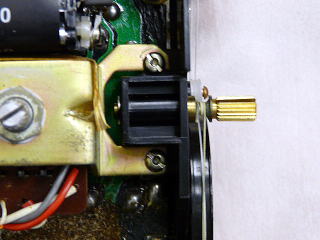

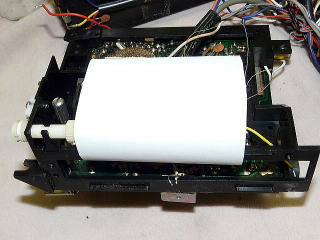

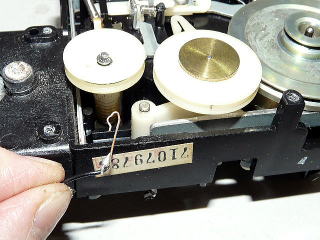

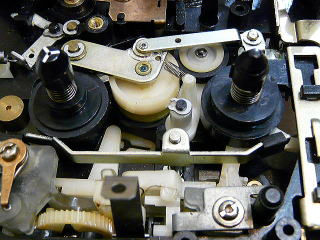

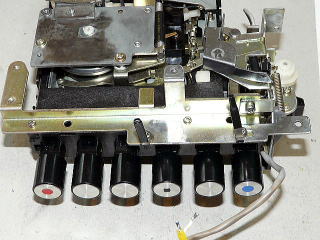

ベルトの長さを測るため、取り外したモーターを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

入出力端子の取り付け金具を取り外します。 |

|||||||||||||||||

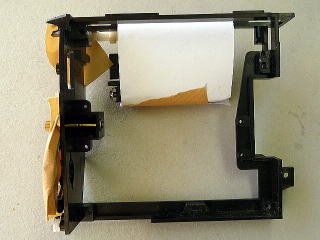

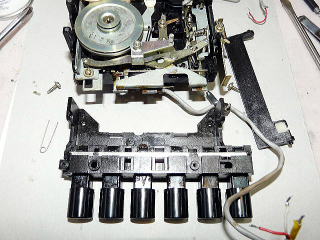

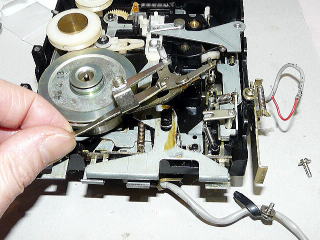

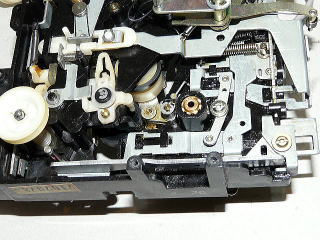

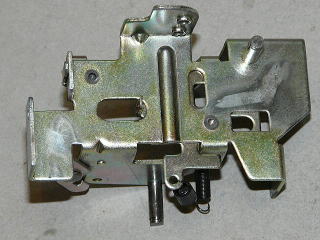

フライホイール押さえ板を取り外します。 |

|||||||||||||||||

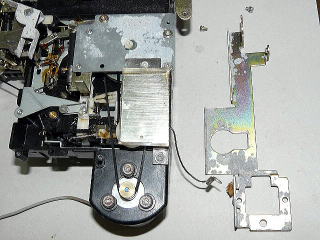

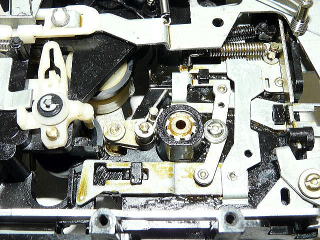

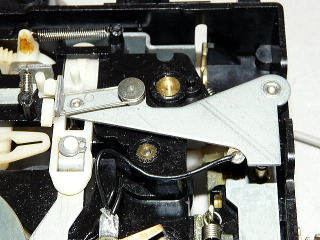

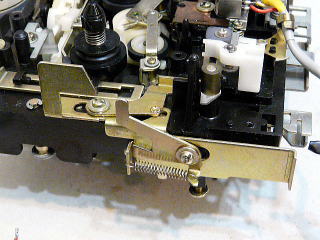

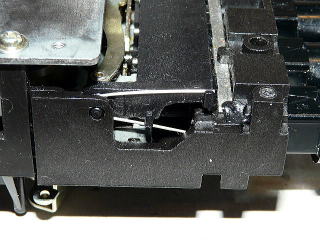

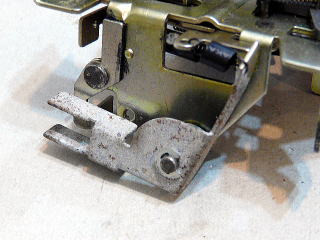

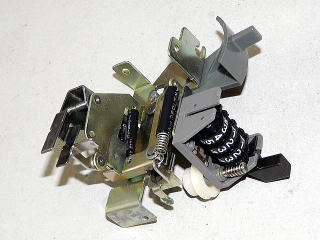

操作ボタンの裏側の金具を取り外します。 |

|||||||||||||||||

RADIO/LINE INのON/OFF切換レバーを取り外します。 金具とヘッドの配線を固定しているネジを外します。 |

|||||||||||||||||

裏側のネジを外して、RADIO/LINE INのON/OFF切換レバーを取り外します。 |

|||||||||||||||||

カセット操作ボタンを外します。 |

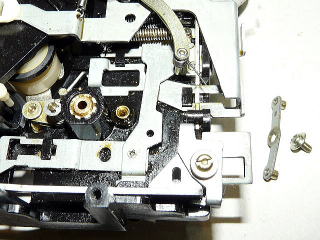

|||||||||||||||||

古いグリスを拭き取り、新しいグリスを塗ります。 |

|||||||||||||||||

アームの古いグリスを拭き取り、新しいグリスを塗ります。 |

|||||||||||||||||

小さいアームの古いグリスも拭き取り、新しいグリスを塗ります。 |

|||||||||||||||||

録音ボタンの古いグリスを拭き取り、新しいグリスを塗ります。 |

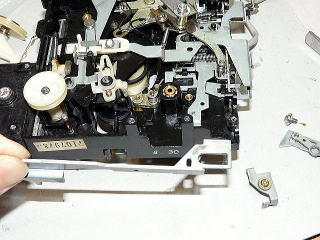

|||||||||||||||||

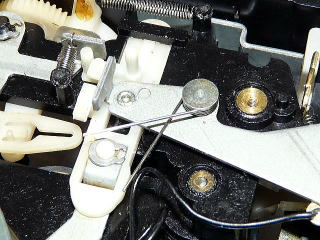

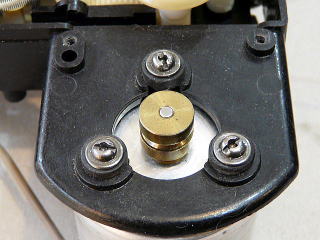

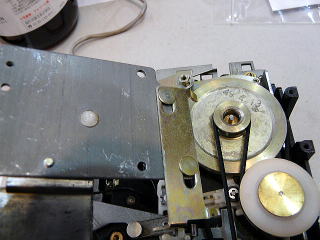

プーリーを取り外します。軸の腐食をとります。 |

|||||||||||||||||

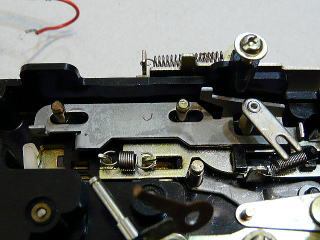

金具と表面のスプリングを取り外します。 |

|||||||||||||||||

プーリーが抜けるとフライホイールも取り外せます。 |

|||||||||||||||||

フライホイールの下の操作ボタンのグリスもきれいに拭き取ります。 |

|||||||||||||||||

巻き戻しボタンから接続されているレバーの裏側のグリスもきれいに拭き取ります。 |

|||||||||||||||||

録音ボタンレバーのグリスもふき取ります。 |

|||||||||||||||||

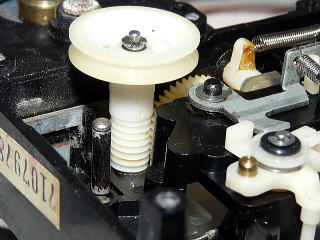

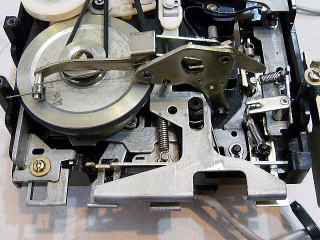

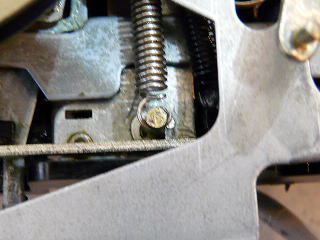

オートストップメカのプーリーとギアの古いグリスをふき取り、新しいグリスを塗ります。 プーリーに付着しているゴムベルトの汚れもきれいにします。 奥の録音レバーの中継金具のさびを取り、さび止め用にメタルプライマーを塗ります。 |

|||||||||||||||||

外したレバーに新しいグリスを塗って組み立てます。 |

|||||||||||||||||

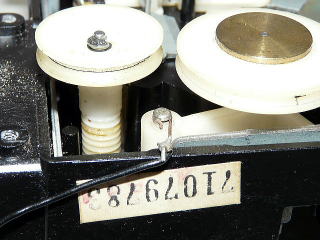

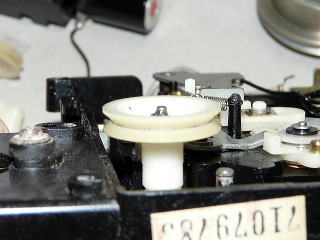

録再時の巻き取り側リール台を駆動するためのプーリーです。 プーリーに付着したゴムベルトの汚れを落とします。 軸受けに注油もしておきます。 |

|||||||||||||||||

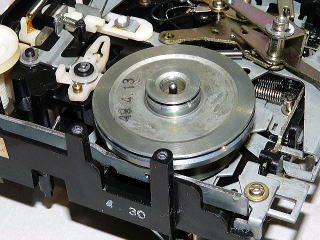

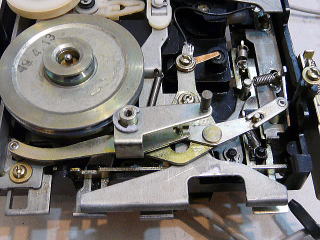

フライホイールです。 |

|||||||||||||||||

フライホイールも、ゴムベルトとアイドラーの接触部をきれい磨きます。 全体とキャプスタン軸も磨きます。 |

|||||||||||||||||

軸受けに注油をして、フライホイールを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

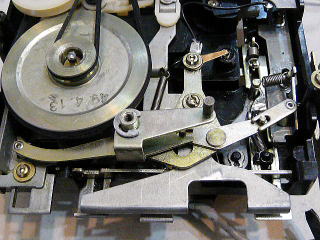

プーリーも取り付けます。 |

|||||||||||||||||

プーリーの表側のバネを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

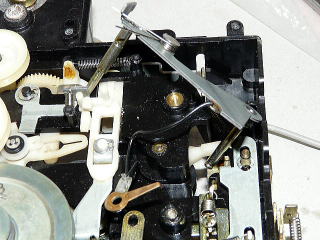

ブレーキへ繋がっている金具も取り外します。 |

|||||||||||||||||

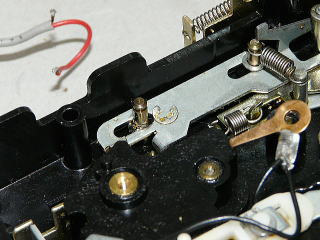

バネのかけ方を確認します。 |

|||||||||||||||||

表側へつながっている軸を止めているEリングを取り外します。 |

|||||||||||||||||

バネを外します。 |

|||||||||||||||||

表側のブレーキにつながっている軸のEリングを外して、ブレーキを取り外します。 |

|||||||||||||||||

軸を固定しているEリングを外します。 |

|||||||||||||||||

ブレーキへ繋がっている部品が外れました。 |

|||||||||||||||||

こちらの部品のEリングも取り外します。 |

|||||||||||||||||

もう片方のEリングとバネを取り外します。 |

|||||||||||||||||

誤消去防止検出レバーに繋がっているバネを外すと取り外しできます。 |

|||||||||||||||||

さらに下の部品も取り外すためにバネを外します。 |

|||||||||||||||||

表側の部品のEリングを取り外します。 |

|||||||||||||||||

取り外しますが、ワッシャーが付いているので無くさないように注意します。 |

|||||||||||||||||

取り外しました。 |

|||||||||||||||||

スナップリングのクリップ止め輪は、専用工具がないとプラスチック軸を破損してしまいそうなので取り外しはあきらめます。 出来る限り古いグリスを取り除きます。 |

|||||||||||||||||

アイドラーを綺麗に磨いてから、表側の部品をグリスを塗り取り付けます。 |

|||||||||||||||||

裏側のばねを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

外したバネをかけます。 |

|||||||||||||||||

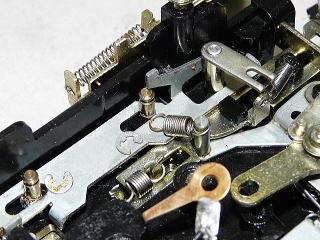

グリスを塗って取り付けます。 |

|||||||||||||||||

取り付け位置。 |

|||||||||||||||||

Eリングを取り付けてグリスを塗ります。 |

|||||||||||||||||

Eリングを取り付けてグリスを塗ります。 |

|||||||||||||||||

バネを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

誤消去防止検出レバーのバネを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

ブレーキへ繋がっている金具を取り付けます。 |

|||||||||||||||||

表側のEリングを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

表側のEリングを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

ブレーキのゴムの汚れを取り、さびを取ってメタルプライマーを塗ります。 |

|||||||||||||||||

表側のブレーキを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

Eリングを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

裏側のバネをかけます。 |

|||||||||||||||||

外したメカを組み立てます。 |

|||||||||||||||||

フライホイール押さえ板のグリスと腐食を取ります。 |

|||||||||||||||||

スライドする部分がグリス固着になりやすいです。 |

|||||||||||||||||

腐食を落として、さび止め用にメタルプライマーを塗ります。 |

|||||||||||||||||

モーターのネジの腐食を取り、プーリーを磨きます。 |

|||||||||||||||||

腐食を落として、さび止め用にメタルプライマーを塗ります。 |

|||||||||||||||||

伸びたベルトを交換します。 |

|||||||||||||||||

フライホイール押さえ板の軸受けにグリスを塗ります。 |

|||||||||||||||||

ネジの腐食を落として、さび止め用にメタルプライマーを塗ります。 |

|||||||||||||||||

ネジを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

ヘッドブロックを外すため組み立てたメカをもう一度分解します。 |

|||||||||||||||||

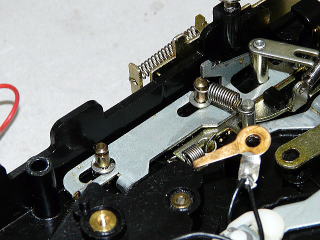

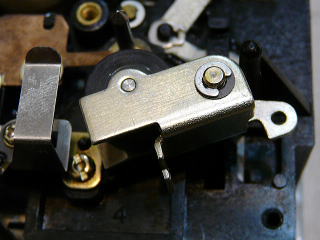

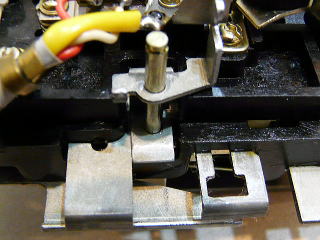

ヘッドブロックから繋がっている、バネとEリングを外します。 |

|||||||||||||||||

仮組して戻しておきます。 |

|||||||||||||||||

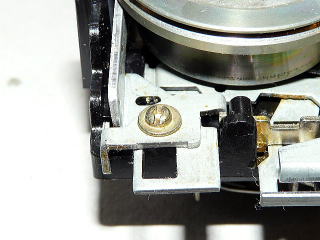

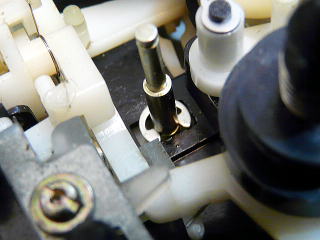

ピンチローラーを外します。Eリングを外すとワッシャーがあります。 |

|||||||||||||||||

ピンチローラーを外しました。 |

|||||||||||||||||

ヘッドブロック押さえ板を外します。 |

|||||||||||||||||

ピンチローラーを押すバネを外します。 |

|||||||||||||||||

ヘッドブロックが外れました。 |

|||||||||||||||||

ヘッドブロックのヘッド側にはスチールボールがあり、裏側にはコロがあるので無くさないように気をつけます。 |

|||||||||||||||||

スチールボールとコロのグリスを取り、ヘッドブロックをきれいに磨きます。 |

|||||||||||||||||

ヘッドも磨きます。 |

|||||||||||||||||

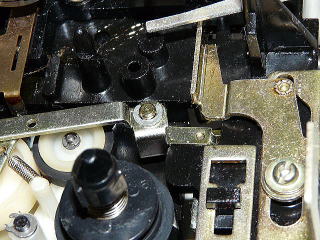

ヘッドブロック下のグリスをきれいに拭き取ります。 |

|||||||||||||||||

ヘッドプロックに新しいグリスを塗り、コロを取り付けてから元の位置に取り付けます。 |

|||||||||||||||||

グリスを塗り、スチールボールを載せます。 |

|||||||||||||||||

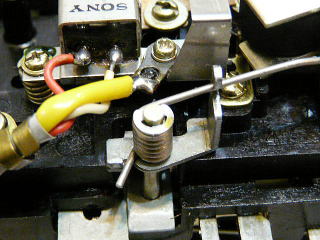

押さえ板の溝にスチールボールが収まるように取り付けます。 押さえ板はアース線がつながっているので、フライホイールの軸受けと接触する部分の接点を磨いておきます。 |

|||||||||||||||||

ヘッドブロックの固定用のEリングを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

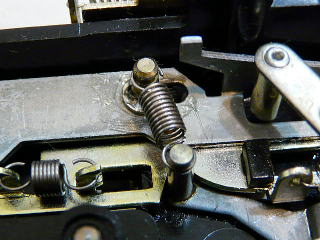

グリスを塗り、軸にスプリングを掛けます。 |

|||||||||||||||||

アースの接触する接点を磨いておきます。 |

|||||||||||||||||

フライホイール押さえ板を取り付けてから、スプリングを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

ピンチローラーの汚れを落とします。 |

|||||||||||||||||

ピンチローラーを軸に通し、ワッシャーを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

Eリングで固定します。 |

|||||||||||||||||

ピンチローラーのスプリングを掛ける金具を最初に取り付けます。 |

|||||||||||||||||

スプリングを取り付けてから、Eリングで固定します。 |

|||||||||||||||||

録音ボタンのレバーから繋がっている部品のスプリングを外します。 |

|||||||||||||||||

アースが繋がっているので接点を磨いて組み立てます。 |

|||||||||||||||||

消去ヘッドのEリングとネジの腐食を取ります。 |

|||||||||||||||||

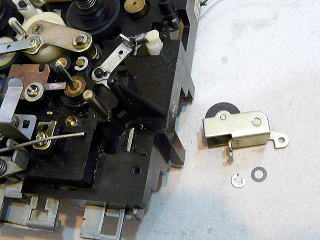

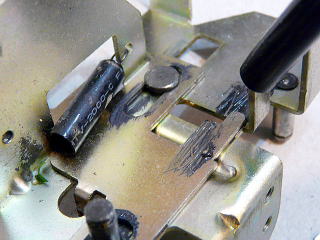

EJECTレバーの金具を分解します。 |

|||||||||||||||||

古いグリスを拭き取り、新しいグリスを塗って組み立てます。 |

|||||||||||||||||

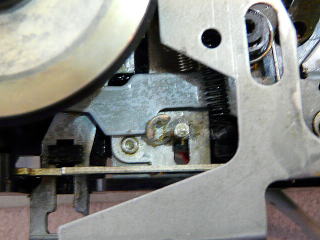

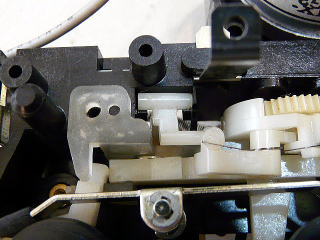

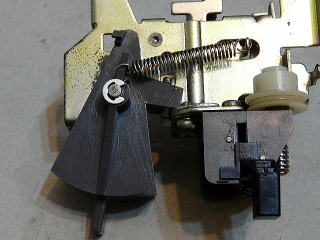

オートストップメカの古いグリスを拭き取り、新しいグリスを塗るために一部を分解します。 |

|||||||||||||||||

カム部分の中のグリスを新しいグリスに取り替えます。 |

|||||||||||||||||

元通り取り付けます。 |

|||||||||||||||||

ギア周辺の古いグリスも拭き取り、新しいグリスを塗ります。 |

|||||||||||||||||

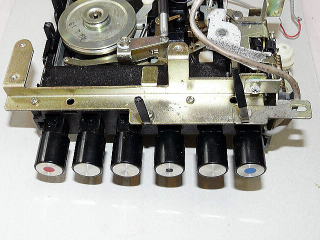

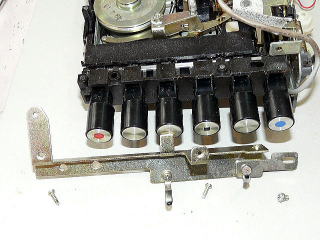

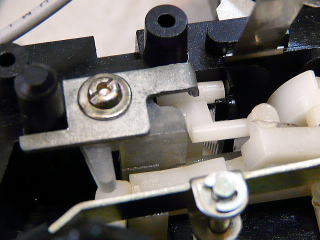

カセット操作ボタンを取り付けます。 ボタンロック用の爪に新しいグリスを塗ります。 |

|||||||||||||||||

ボタンロック爪の板を取り付けます。 |

|||||||||||||||||

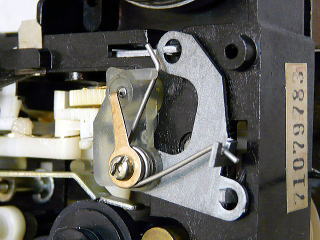

ボタンロック爪の板の録音ボタン側のヒンジ(写真左)にはスプリングを取り付けます。 写真右側はEJECTボタン側のヒンジです。 |

|||||||||||||||||

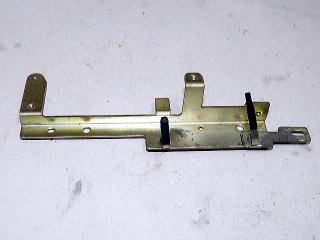

RADIO/LINE INのON/OFF切換レバーの各部品を分解します。 |

|||||||||||||||||

RADIO(1)スイッチ(S101)へ繋がっている金属レバー部品を外します。 |

|||||||||||||||||

腐食を落として、さび止め用にメタルプライマーを塗ります。 |

|||||||||||||||||

RADIO/LINE INのON/OFF切換レバーツマミを取り外します。 |

|||||||||||||||||

古いグリスを拭き取ります。 |

|||||||||||||||||

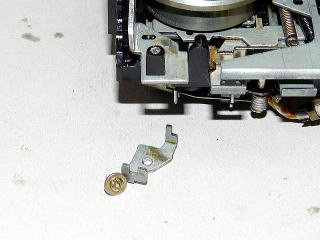

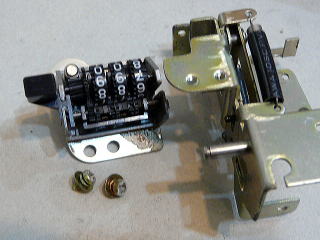

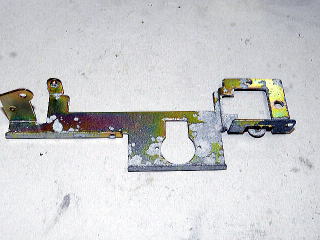

テープカウンターを取り外します。 |

|||||||||||||||||

固定用の金属プレートも外します。 プーリーを磨きます。  腐食を落として、さび止め用にメタルプライマーを塗ります。 |

|||||||||||||||||

残りの部品も外せるところを取り外します。 |

|||||||||||||||||

Eリングは外せますが、このスライド部品は取り外せません。 |

|||||||||||||||||

腐食を落として、さび止め用にメタルプライマーを塗ります。 |

|||||||||||||||||

| この後、腐食した金属パーツを磨きますので少し時間がかかります。 | |||||||||||||||||

腐食を落として、さび止め用にメタルプライマーを塗ります。 |

|||||||||||||||||

腐食を落として、さび止め用にメタルプライマーを塗ります。 |

|||||||||||||||||

腐食を落として、さび止め用にメタルプライマーを塗ります。 |

|||||||||||||||||

腐食を落として、さび止め用にメタルプライマーを塗ります。 |

|||||||||||||||||

腐食を落として、さび止め用にメタルプライマーを塗ります。 |

|||||||||||||||||

ネジの腐食を落として、さび止め用にメタルプライマーを塗ります。 |

|||||||||||||||||

| 組み立て | |||||||||||||||||

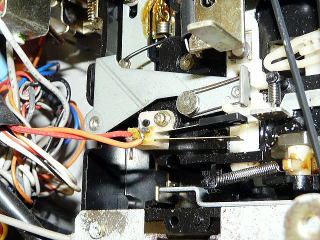

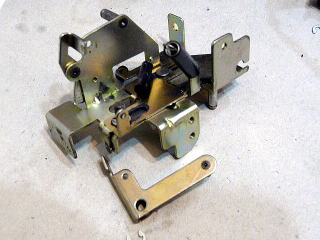

RADIO/LINE INのON/OFF切換レバーの各部品を組み立てて、カセットメカに取り付けます。 |

|||||||||||||||||

操作ボタンの裏側の金具を取り付けます。 |

|||||||||||||||||

電源コネクタを取り付けます。   プーリーの留め具からのアース線のラグ板を、電源コネクタのネジで挟んで取り付けます。 |

|||||||||||||||||

電源コネクタからの配線を通して、金具を取り付けます。 |

|||||||||||||||||

電源トランスを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

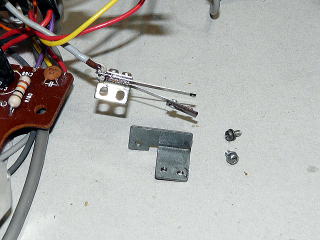

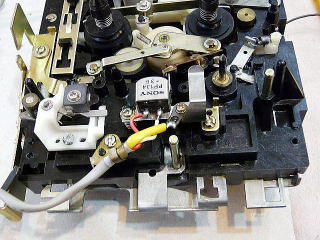

RADIO(2)スイッチ(S108)とPOWERスイッチ(S105)のリーフスイッチを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

POWER AMPのトランジスターを放熱用シリコーンを塗ってから、ヒートシンクに取り付けます。 |

|||||||||||||||||

オーディオ基板とヒートシンクを金具に取り付けます。 |

|||||||||||||||||

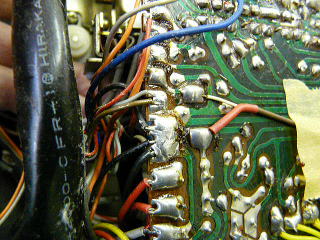

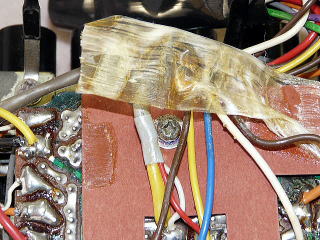

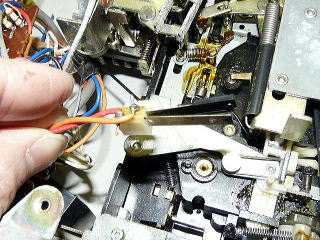

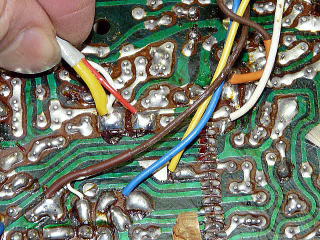

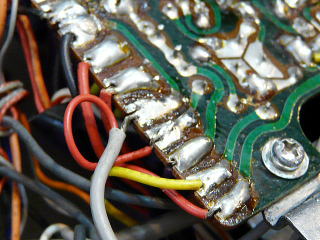

ON AIR基板からの青の線とラグ板からの白の線をハンダ付けします。 オーディオ基板からのオレンジの線をハンダ付けします。 |

|||||||||||||||||

オーディオ基板からの青いチューブの被ったシールド線と赤の線をハンダ付けします。 |

|||||||||||||||||

オーディオ基板からの青の線をハンダ付けします。 ON AIR基板からの白の線をハンダ付けします。 |

|||||||||||||||||

ラジオ基板を取り付けてから、ロッドアンテナ端子板とアンテナ線のラグ板を取り付けます。 |

|||||||||||||||||

パイロットランプを導光板に取り付けて、固定用のゴムを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

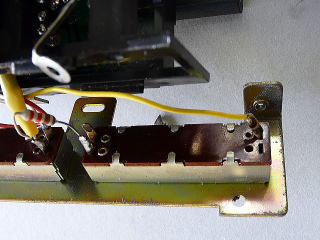

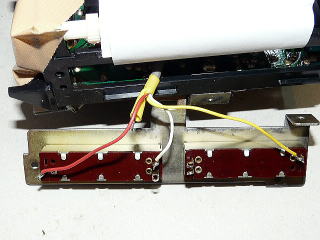

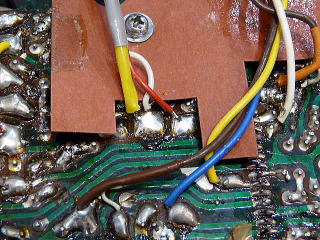

VOLUMEとTONEのスライドボリュームに赤と白と黄色の線をハンダ付けします。 |

|||||||||||||||||

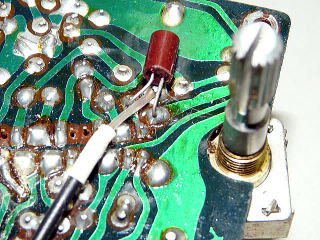

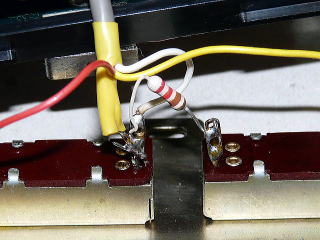

VOLUMEとTONEのスライドボリュームに抵抗とを黄色のチューブの被ったシールド線をハンダ付けします。 |

|||||||||||||||||

VOLUMEとTONEのスライドボリュームの取り付け金具に、コンデンサーの付いたラグ板を挟んで取り付けます。 |

|||||||||||||||||

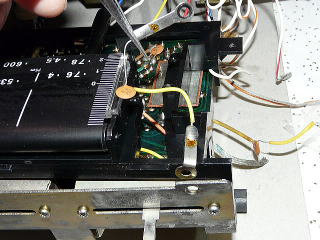

ミキシング基板の取り付け金具を、コンデンサーの付いたラグ板を挟んで取り付けます。 |

|||||||||||||||||

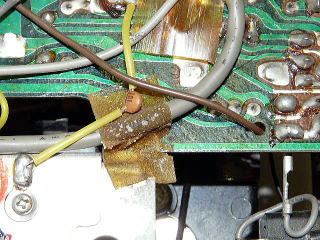

モーターとヘッドからの配線をハンダ付けします。 |

|||||||||||||||||

電源コネクタからの灰色の線をオーディオ基板の接続端子に繋げます。 |

|||||||||||||||||

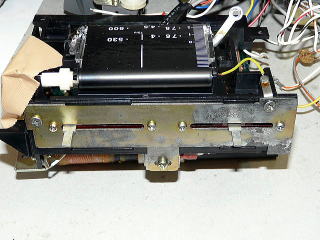

仮組の状態で動作テストをします。 |

|||||||||||||||||

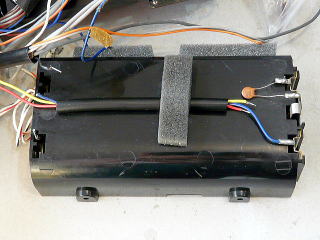

電池収納部の端子を磨き、古いスポンジの跡を綺麗に拭き取ります。 |

|||||||||||||||||

新しいスポンジを貼り付けます。 |

|||||||||||||||||

テープカウンターのベルトを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

カセットの動作テストをしたところ、モーターとフライホイールに掛けてあるベルトが緩いようです。 音がふらつくので一回り小さいベルトに交換した所、安定した回転になりました。 ラジオ受信・カセット録音再生・ミキシング・ON AIRの動作チェックをしてます。 |

|||||||||||||||||

キャリングハンドルを分解して磨きます。 |

|||||||||||||||||

ダイヤルライトのリーフスイッチの接点を磨きます。 |

|||||||||||||||||

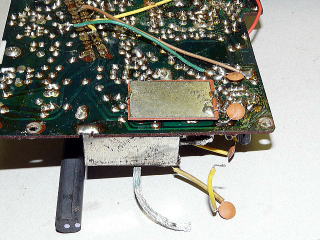

ロッドアンテナを磨き、裏キャビネットのはがれたシールドを接着します。 |

|||||||||||||||||

電池蓋の古いスポンジ跡を剥がして、新しいスポンジを貼ります。 |

|||||||||||||||||

裏キャビネットのシールドの剥がれが接着できました。 |

|||||||||||||||||

シールドとアンテナ端子の接点を磨きます。 |

|||||||||||||||||

電池収納部の配線を接続します。 |

|||||||||||||||||

表キャビネットにスピーカーとマイクを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

表キャビネットにメーターとON AIR基板を取り付けます。 |

|||||||||||||||||

ダイヤルライトのレバーにリーフスイッチを取り付けて。ネジにネジロックを塗ります。 表キャビネットにスダイヤルライトレバーを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

配線を固定してから、ラジオ基板とオーディオ基板と電池収納部を取り付けます。 |

|||||||||||||||||

オーディオ基板から取り付け金具へ接続しているコンデンサーを取り付けます。 |

|||||||||||||||||

ラジオ基板から電池収納部への配線を接続します。 |

|||||||||||||||||

ラジオ基板のシールドとスピーカーへコンデンサーを接続します。 |

|||||||||||||||||

ラジオ基板のシールドからのコンデンサーを、オーディオ基板に接続します。 |

|||||||||||||||||

ラジオ基板のシールドからの網線を、オーディオ基板に接続します。 |

|||||||||||||||||

オーディオ基板の配線を固定します。 |

|||||||||||||||||

| ●バッテリ・インジケータ指示調整● | |||||||||||||||||

| 電源電圧を4.4Vにして、カセットを装着しないで再生状態にします。 このとき、メーターの指針が、白と赤の境界を指示するように、各パターンの接続を変えて調整します。 |

|||||||||||||||||

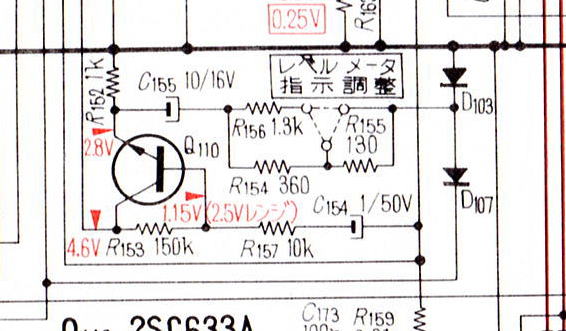

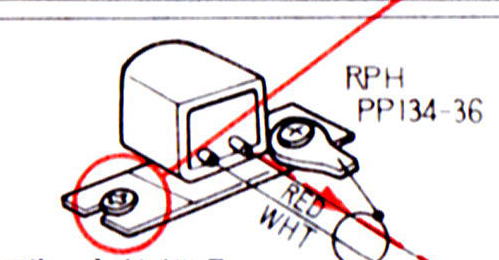

バッテリーインジケータ指示調整の回路図 |

|||||||||||||||||

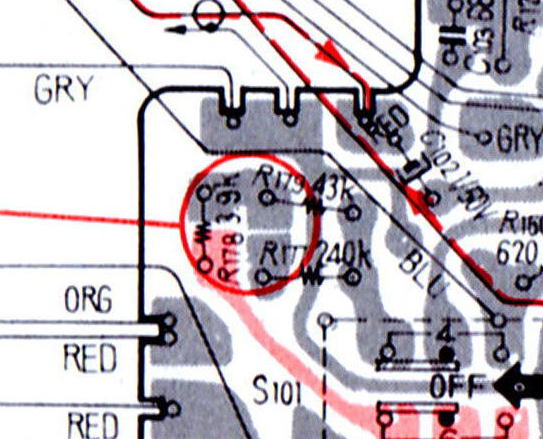

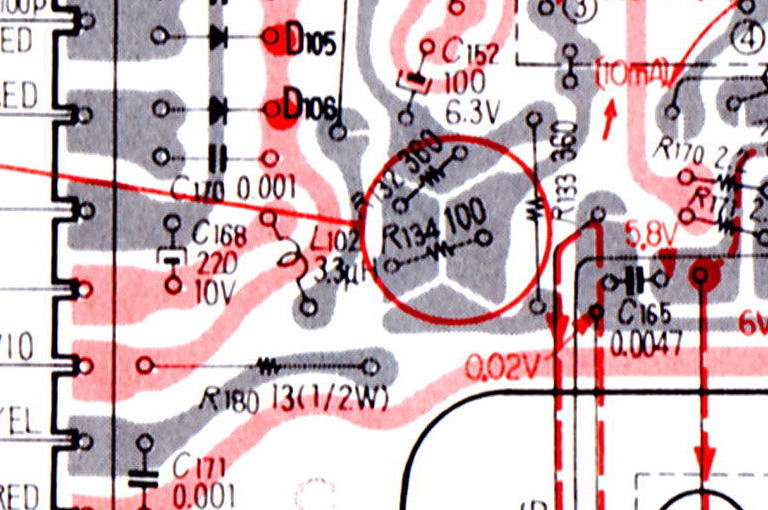

バッテリーインジケータ指示調整のプリント基板図 |

|||||||||||||||||

DC IN 6V端子に安定化電源を繋ぎます。 DC IN 6V端子で4.4Vの電圧になっているか、テスターで測定します。 |

|||||||||||||||||

電源電圧を4.4Vにして、カセットを装着しないで再生状態にします。 メーターの指針が、白と赤の境界を指示していました。 |

|||||||||||||||||

| ●レベル・メータ指示調整● | |||||||||||||||||

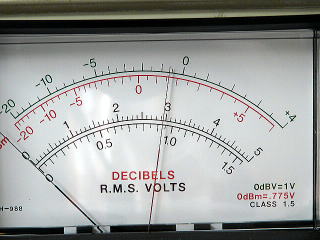

| ①MICジャックに、333Hz/-60dBの信号を加えて、録音ボタンを押します。 ②メータの指針が、図の点線の範囲内にあるように、パターンの接続を変えて調整します。 |

|||||||||||||||||

メータの指針の指示範囲 |

|||||||||||||||||

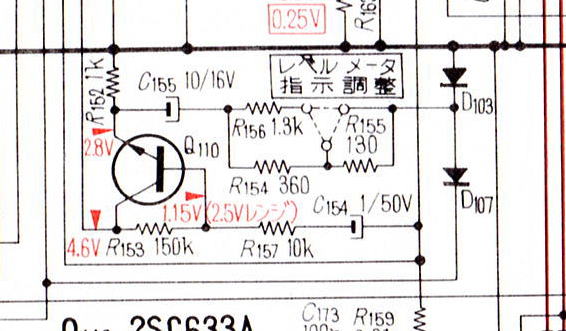

メータ指示調整の回路図 |

|||||||||||||||||

メータ指示調整のプリント基板図 |

|||||||||||||||||

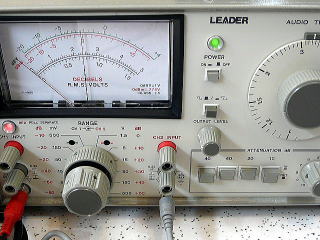

周波数333Hzの正弦波に設定します。 |

|||||||||||||||||

MICジャックに、333Hz/-60dBの信号を加えて、録音ボタンを押します。 |

|||||||||||||||||

メータの指針が、図の点線の範囲内にありました。 |

|||||||||||||||||

| ●録音AGC回復時間調整● | |||||||||||||||||

| ①MICジャックに1kHz/-30dBの信号を加えて、録音ボタンを押します。 ②次に、入力レベルを-30dBから-60dBに瞬間的に下げます。 -60dBに下げた時の出力から、10dB出力が回復するまでの時間を測定します。 規格/60秒±40秒 ③調整はパターンの接続を変えて行います。 |

|||||||||||||||||

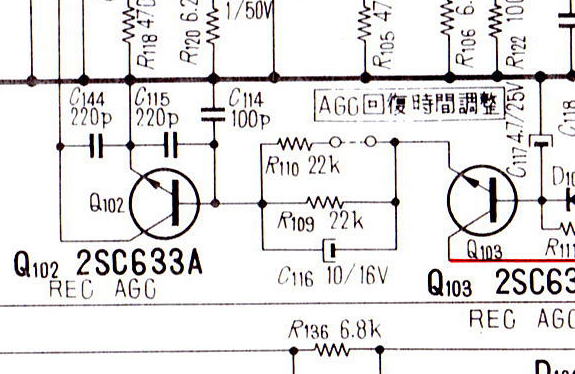

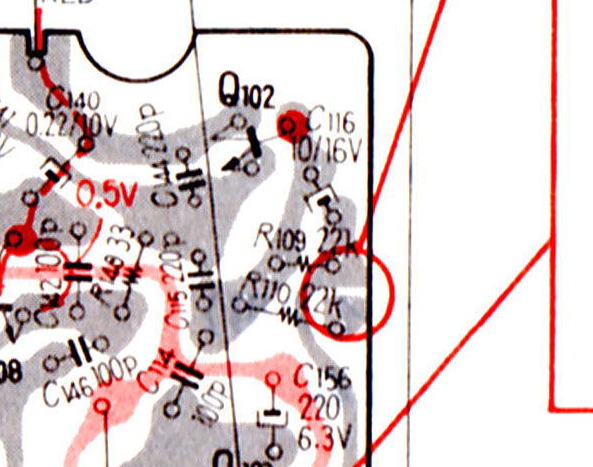

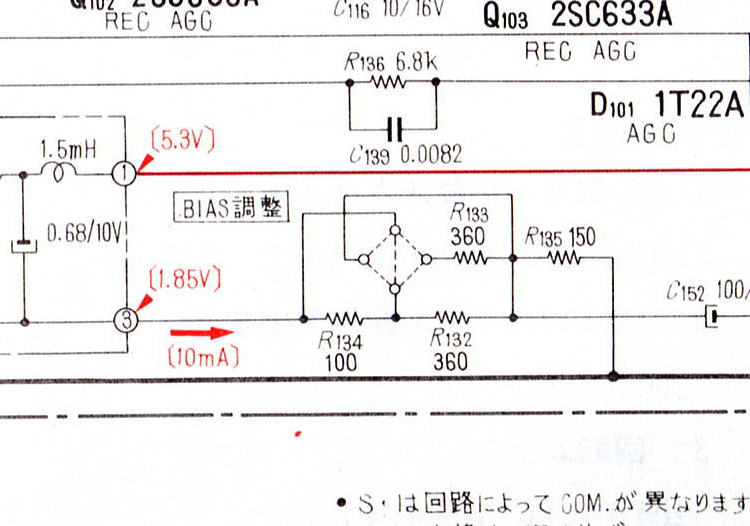

AGC回復時間調整の回路図 |

|||||||||||||||||

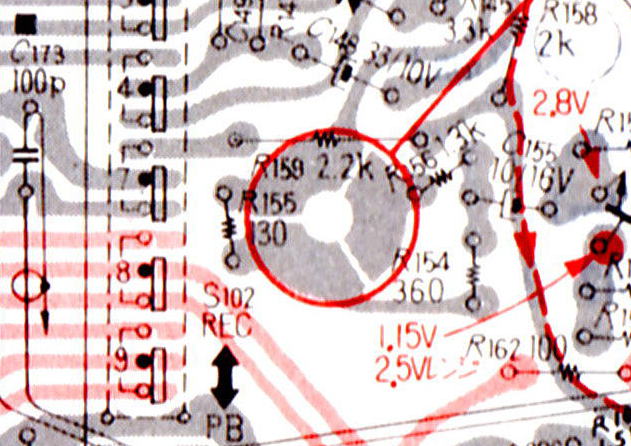

AGC回復時間調整のプリント基板図 |

|||||||||||||||||

周波数1kHz(1000Hz)の正弦波に設定します。 |

|||||||||||||||||

MICジャックに1kHz/-30dBの信号を加えて、録音ボタンを押します。 次に、入力レベルを-30dBから-60dBに瞬間的に下げます。 -60dBに下げた時の出力から、10dB出力が回復するまでの時間を測定します。 |

|||||||||||||||||

元の状態で測定すると、10dB回復の時間は2分15秒ぐらいでした。 |

|||||||||||||||||

パターンをハンダでブリッジして調整したところ、10dB回復の時間は1分53秒ぐらいでした。 |

|||||||||||||||||

| ●垂直調整● | |||||||||||||||||

| 標準テープ(P4-A81 6.3kHz)を再生します。 MONITOR出力をVTVMで測定して、出力が最大になるように、調整ネジを回します。 調整後は、ネジをロックします。 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

録再ヘッドとキャプスタンの消磁をします。 マグネット消去ヘッドは、絶対に消磁しないでください。 |

|||||||||||||||||

6.3kHz/-10dBのアジマス調整用テープを再生します。 調整ネジを回して、ミリパルで測定をします。 出力が最大になるように調整します。 |

|||||||||||||||||

調整ネジをペイントロックします。 |

|||||||||||||||||

| ●BIAS調整● | |||||||||||||||||

| ①MICジャックに、-80dB/333Hz/150Hz/6KHzの各信号を加えて録音します。 ②TONE(R302)をHIGHにして、①で録音したテープを再生します。 333Hzの再生出力レベルが、スピーカー端子で-10dBになるようにVOLUME(R301)を調整します。 これに対し、150Hzと6kHzの再生出力が、5dBの幅にあるかどうかを確認します。 ③5dB幅にない場合は、基板のパターンの接続を変えて録音・再生をくり返し、 規格を満足するように調整を行います。 抵抗の組み合わせにより、抵抗値が小さくなれば高域が低下します。 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

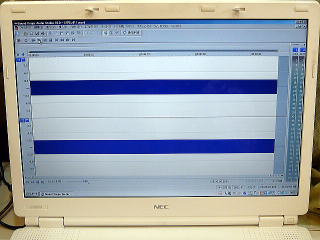

Sound Forge Audio Studioで、333Hz/150Hz/6KHzの信号を作ります。 各信号15秒で繋げます。 |

|||||||||||||||||

現在市販されているマクセルURのテープをセットします。 MICジャックに、-80dB/333Hz/150Hz/6KHzの信号を入力して録音状態にします。 |

|||||||||||||||||

スピーカーの出力をミリパルに接続します。 TONEをHIGHにします。 録音したテープを再生して、333Hzの再生出力レベルが-10dBになるようにVOLUMEを調整します。 |

|||||||||||||||||

LINE OUT出力では、333Hzに対して150Hzと6kHzはレベルが上がります。 |

|||||||||||||||||

スピーカー出力で測定すると、高域が落ちています。 抵抗値を変えて測定します。 |

|||||||||||||||||

R133の360Ωだけに変更してみました。 |

|||||||||||||||||

6kHzは、あまり変化がないようです。 音楽を録音してみると、元のパターン配線の音質が好みでした。 音質は使用するテープと好みにより違いますので、各自好きな音質になるように調整出来ます。 |

|||||||||||||||||

元のパターン配線に戻しました。 |

|||||||||||||||||

| ラジオ調整 | |||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

信号発生器とミリパルを使用します。 ミリパルをLINE OUTに接続します。 |

|||||||||||||||||

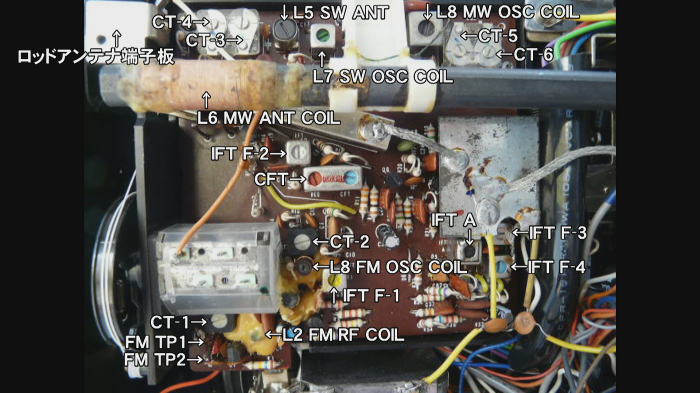

| MW/SWの中間周波数455kHzの調整 ①バンドセレクターをMWにして、選局ダイヤルで放送がなくノイズの少ない所に合わせます。 ②信号発生器からMW/SWラジオの中間周波数455kHzを、400Hzで30%AM変調をしてループアンテナから送信します。 ③CETの赤色コアを回して、シグナルメーターとミリパルの針が最大になるように調整します。 ④CETの青色コアを回して、シグナルメーターとミリパルの針が最大になるように調整します。 ⑤IFT-Aのコアを回して、シグナルメーターとミリパルの針が最大になるように調整します。 |

|||||||||||||||||

| MW周波数範囲調整とトラッキング調整 ①バンドセレクターをMWにして、選局ダイヤルを回してダイヤル指針が530kHzになるように合わせます。 ②信号発生器から周波数530kHzを、400Hzで30%AM変調をしてループアンテナから送信します。 ③L8 MW OSC COILのコアを回して、シグナルメーターとミリパルの針が最大になるように調整します。 ④バーアンテナのL6 MW ANT COILを動かして、シグナルメーターとミリパルの針が最大になるように調整します。 ⑤信号発生器から周波数1600kHzを、400Hzで30%AM変調をしてループアンテナから送信します。 ⑥選局ダイヤルを回してダイヤル指針が1600kHzになるように合わせます。 ⑦CT-6のトリマーコンデンサを回して、シグナルメーターとミリパルの針が最大になるように調整します。 ⑧CT-3のトリマーコンデンサを回して、シグナルメーターとミリパルの針が最大になるように調整します。 |

|||||||||||||||||

| SW周波数範囲調整とトラッキング調整 ①信号発生器の出力をロッドアンテナ端子板とアースに接続します。ループアンテナで送信も可能です。 ②バンドセレクターをSWにして、選局ダイヤルを回してダイヤル指針が4MHzになるように合わせます。 ③信号発生器から周波数4MHzを、400Hzで30%AM変調にします。 ④L7 SW OSC COILのコアを回して、シグナルメーターとミリパルの針が最大になるように調整します。 ⑤L5 SW ANT COILのコアを回して、シグナルメーターとミリパルの針が最大になるように調整します。 ⑥信号発生器から周波数12MkHzを、400Hzで30%AM変調にします。 ⑦選局ダイヤルを回してダイヤル指針が12MHzになるように合わせます。 ⑧CT-5のトリマーコンデンサを回して、シグナルメーターとミリパルの針が最大になるように調整します。 ⑨CT-4のトリマーコンデンサを回して、シグナルメーターとミリパルの針が最大になるように調整します。 |

|||||||||||||||||

| FMの中間周波数10.7MHzの調整 ①バンドセレクターをFWにして、選局ダイヤルで放送がなくノイズの少ない所に合わせます。 ②ON AIR/AFCスイッチのAFCをOFFにします。 ③信号発生器からFMラジオの中間周波数10.7MHzを、400HzでFM偏移22.5kHzにして、FM TP1とFM TP2に接続します。 ロッドアンテナ端子板とアースに接続でも可能です。 ④IFT F-1のコアを回して、シグナルメーターとミリパルの針が最大になるように調整します。 ⑤IFT F-2のコアを回して、シグナルメーターとミリパルの針が最大になるように調整します。 ⑥IFT F-3のコアを回して、シグナルメーターとミリパルの針が最大になるように調整します。 ⑦IFT F-4のコアを回して、シグナルメーターとミリパルの針が最大になるように調整します。 |

|||||||||||||||||

| FM周波数範囲調整とトラッキング調整 ①選局ダイヤルを回してダイヤル指針が76MHzになるように合わせます。 ③信号発生器から周波数76MHzを、400HzでFM偏移22.5kHzにします。 ④L8 FM OSC COILのコアを回して、シグナルメーターとミリパルの針が最大になるように調整します。 ⑤L2 FM RF COILのコアを回して、シグナルメーターとミリパルの針が最大になるように調整します。 ⑥信号発生器から周波数90MHzを、400HzでFM偏移22.5kHzにします。 ⑦選局ダイヤルを回してダイヤル指針が90MHzになるように合わせます。 ⑧CT-2のトリマーコンデンサを回して、シグナルメーターとミリパルの針が最大になるように調整します。 ⑨CT-1のトリマーコンデンサを回して、シグナルメーターとミリパルの針が最大になるように調整します。 |

|||||||||||||||||

| 裏キャビネットの取り付け | |||||||||||||||||

裏キャビネットの古いスポンジ跡を剥がして、新しいスポンジを貼ります。 |

|||||||||||||||||

電池収納部の穴に、裏キャビネットの突起を入れます。 |

|||||||||||||||||

裏キャビネットと電池蓋を取り付けます。 |

|||||||||||||||||

| 修理後の再生音を記録 | |||||||||||||||||

| 音源は、著作権フリーのCDをライン入力で再生。 トーンコートロール・音量はセンターの位置。 SONYのリニアPCMレコーダー PCM-D100で、CF-1780のスピーカーからの再生音を録音。 マイクの角度は正面を向け、マイクの指向性がスピーカーの中心に向くようにセット。 リニアPCM/96kHz/24bit、リミッターオフで録音。 整備前とほぼ同一条件になるようにしました。 |

|||||||||||||||||

下線付き文字をクリックすると修理後の再生音が聴けます。 修理完了後の再生音 下は、比較用の修理前の再生音です。 修理前の再生音 |

|||||||||||||||||