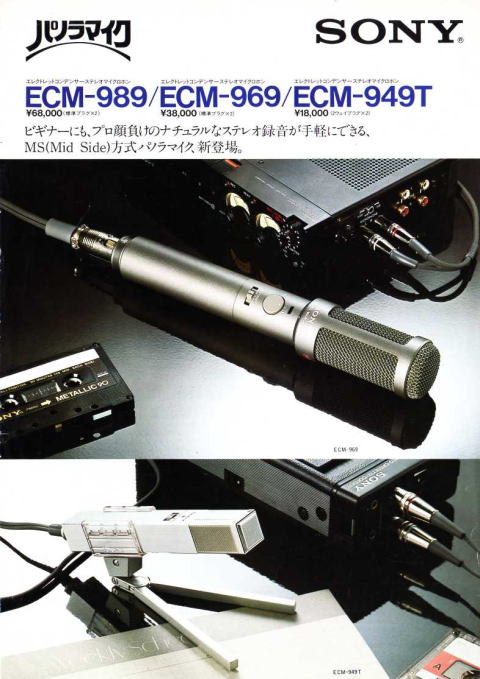

エレクトレット コンデンサー ステレオ マイクロホン ECM-989

1983年10月30日購入 |

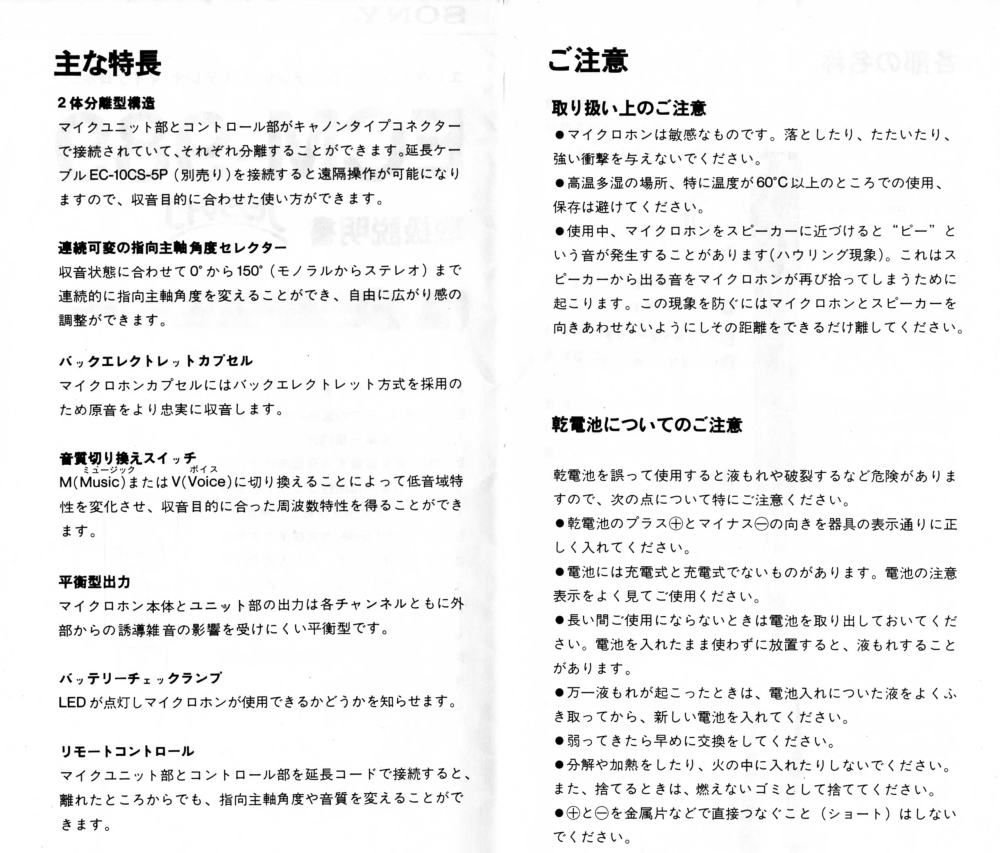

ソニー初のMS(Mid Side)方式のワンポイント・ステレオマイクで、指向主軸角度を0度から150度まで連続可変できます。

マイクユニット部とコントロール部が分離して、延長ケーブルを接続すると遠隔操作ができます。

マイクカプセル部とコントロール部に分離可能で、間にケーブルを接続して100メートル位まで延長して

リモートコントロールができます。

別売りの延長ケーブルEC-10CS-5P(10m)を接続。

標準プラグをキャノンコネクターと同タイプのノイトリックのコネクターに変更し、ステレオミニプラグのケーブルも製作しました。

TC-2500に接続しての生録から、WM-D6C、SV-MD11、NT-1などでも使用しました。

カタログの画像をクリックすると大きくなります。

|

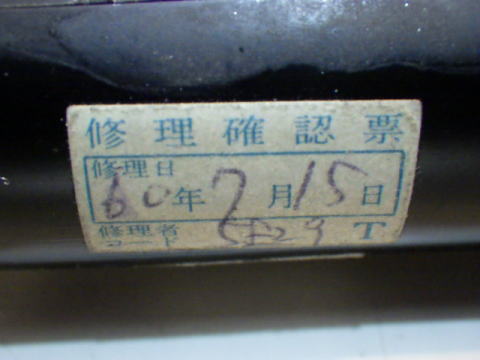

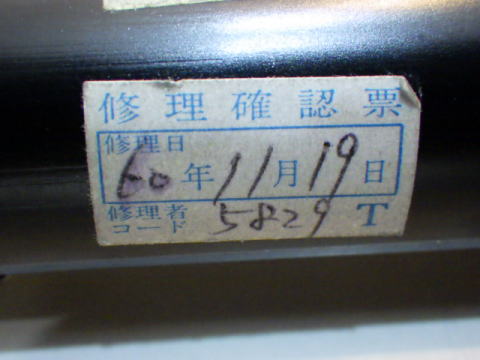

| 修理履歴 |

昭和60年(1985)7日月15日、

キャノンプラグネジ外れによる破損。

マイクユニット部とコントロール部のキャノンコネクタが外れた

のだと思います。 |

壊れたことがあったような気がします。

コントロール部のキャノンコネクタが外れたのかもしれません。

分解しないとネジが締められませんので修理に出したと思います。

|

昭和60年(1985)11日月19日、角度調整ツマミのガリ発生。

修理結果表は技術料のみなので、部品交換は

していないと思います。 |

マイク角度0度からステレオにするとサーというノイズが増えるようで、

S/Nが良くないと思い修理に出した記憶があります。

仕様ということで改善はされませんでした。

ワンポイントステレオマイクは、屋外での使用するのに便利でしたので

長いこと使用していました。

アルカリ乾電池で連続30時間という使用時間が短いのが欠点ですが、

マイク角度が調整できるだけでなく、マイクユニット部も分離できるので、

別売りのリモートコントロールユニットMRU-90は購入しませんでした。

1990年6月24日に購入した、テクニクスのポータブルDAT

SV-MD11に接続するために、不平衡型の標準プラグを

平衡型のキャノンコネクターに交換しました。

取扱説明書の6ページにコネクターとプラグの説明があります。

2018年に所有マイクの動作テストをしてみると、

ECM-989の電源スイッチを入れても、

バッテリーチェックランプが点灯しなくなりました。

電源を入れると、LEDのバッテリーチェックランプが瞬時光って

電池使用可能か知らせてくれます。

デッキにつないで音が出るかチェックしたところ、

電源のオンオフでプツと音は両チャンネルから聞こえます。

残念ながらマイクの収録音は聞こえませんでした。 |

| 動作品のECM-989を入手し、故障個所を調べる。 |

2019年11月にやっと動作品のECM-989を入手できました。

取扱説明書はありませんが美品です。

若干の接触不良はありますが動作品です。 |

マイクユニット部とコントロール部を入れ替えて

動作テストをしました。

マイクユニット部ではなく、コントロール部の故障です。 |

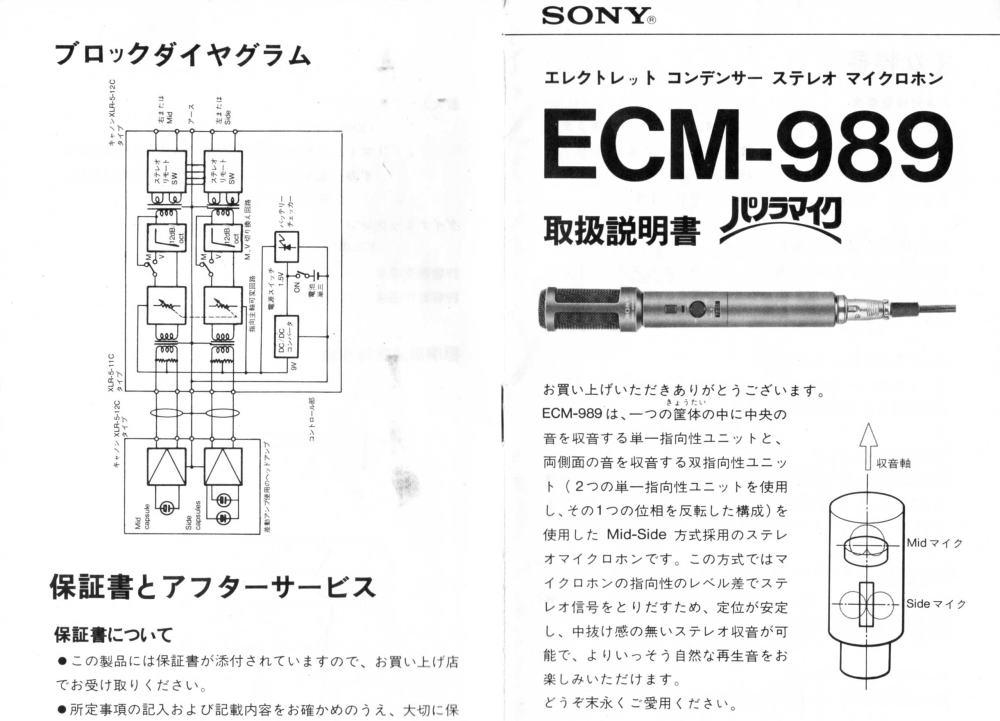

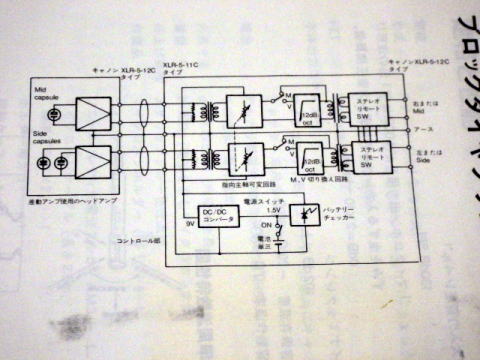

取扱説明書のブロックダイヤグラムを見て故障個所を予想します。

電源オン時にブツと両チャンネルから聞こえますので、

マトリックス回路は大丈夫かもしれません。

電源関係の故障と予想できます。 |

ネットで検索してもECM-989の修理記事は見つかりません。

サービスマニュアルは海外用はあるようです。

カタログを見ると内部構造がなんとなくわかります。

分解方法を自分で調べてみることにします。 |

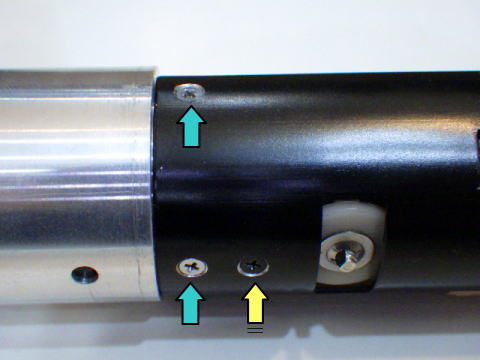

| 分解手順(仮組後に再分解した写真を使用) |

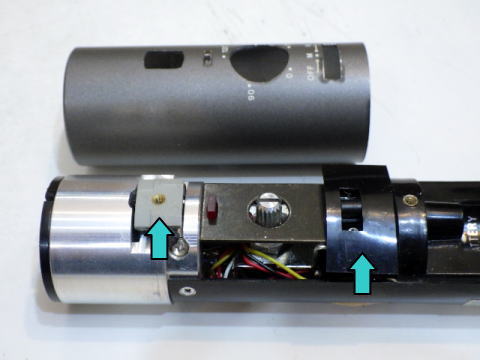

マイクユニット部とコントロール部を分離します。 |

グリップを取り外します。 |

ストッパーで一旦止まりますが抜き取ります。 |

樹脂製のストッパーがあります。 |

ストッパーを取り外します。 |

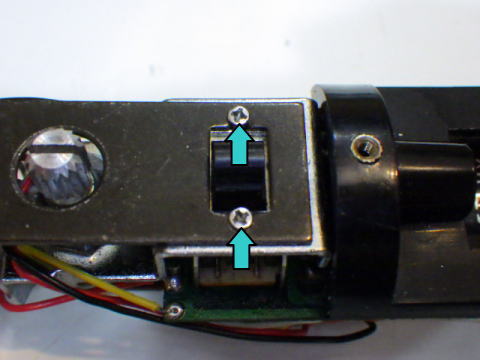

電源/音質切り換えスイッチレバーを取り外します。 |

ツマミの2か所に溝があります。

指向主軸角度セレクターのツマミを取り外します。 |

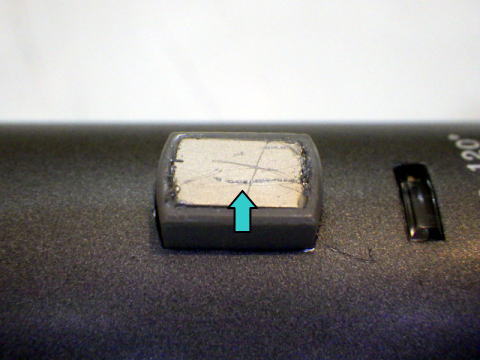

ラッチボタンの化粧板を外します。

精密ドライバーなどでこじ開けました。 |

化粧板の下にネジがあります。

|

各部ツマミ類を取り外してからラッチボタンのネジも外し、

ラッチボタンも取り外します。 |

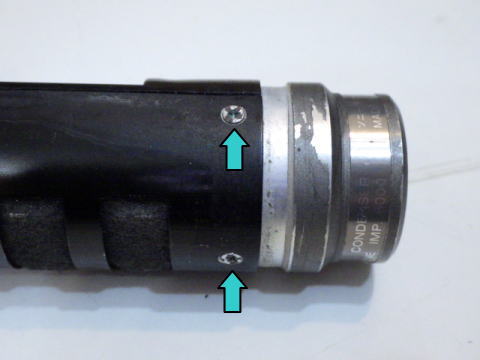

裏側の2か所のネジを外します。 |

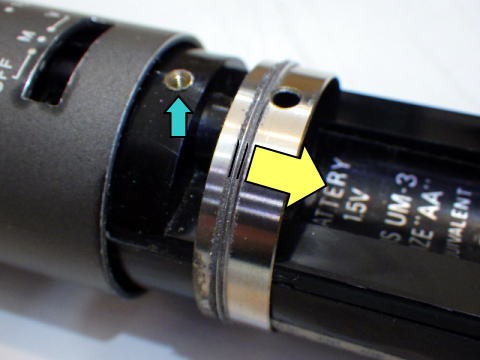

ネジリングの取り付けネジを取り外してスライドさせます。 |

ラッチボタンのネジを外してラッチボタンを取り外します。

カバーをスライドさせます。 |

ラッチボタンと音質/切り換えスイッチのカバーを取り外します。

|

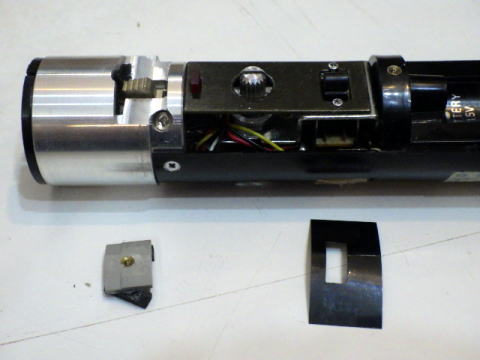

取り外した部品。 |

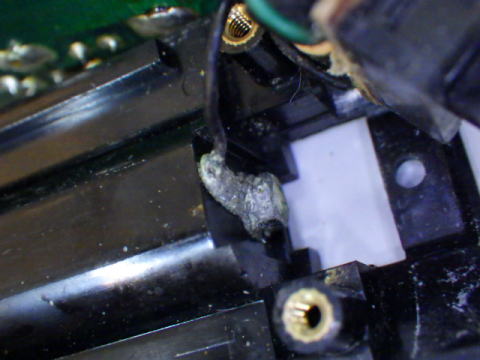

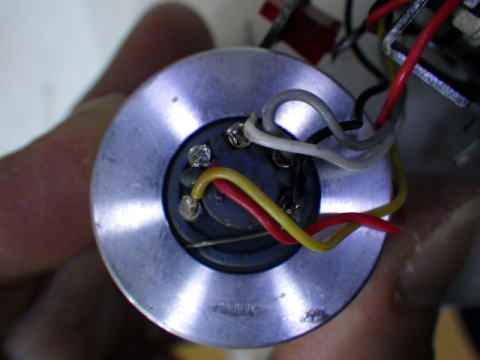

昭和60年にゆるんだキャノンコネクターの取り付けネジ。 |

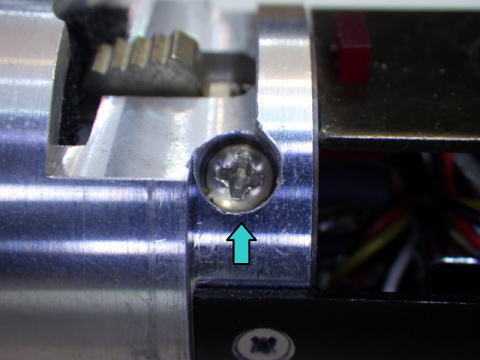

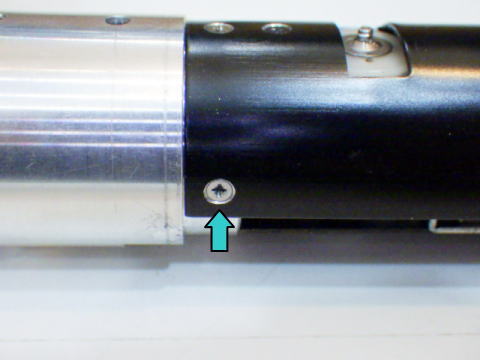

回路基板側カバーの固定ネジを外します。 |

回路基板側カバーの固定ネジを外します。 |

回路基板側カバーの固定ネジと

指向主軸角度セレクターの固定ネジを外します。 |

回路基板側のカバーの固定ねじを外します。

|

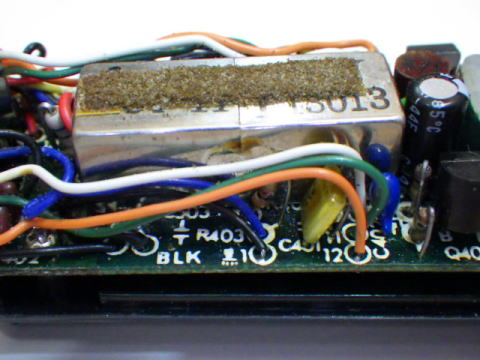

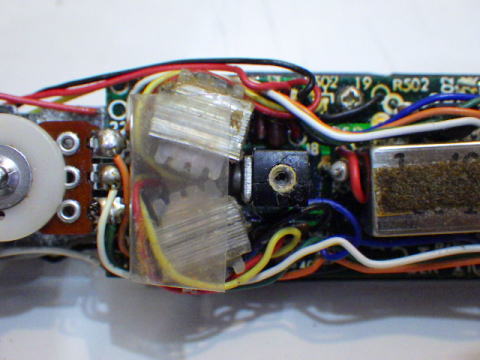

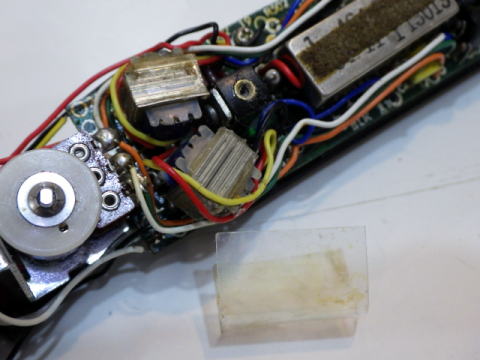

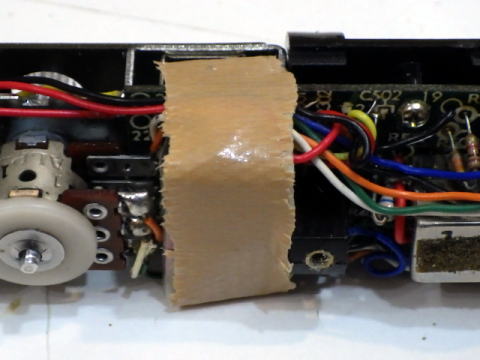

回路基板側カバーを取り外します。

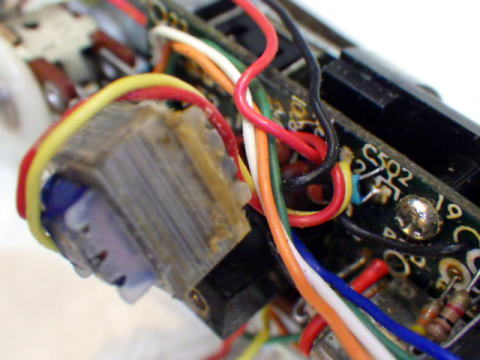

仮組後の写真為、入力トランスの樹脂カバーを止めている

テープは布製ガムテープを使用しています。 |

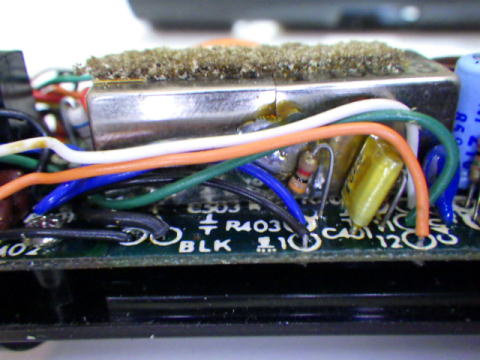

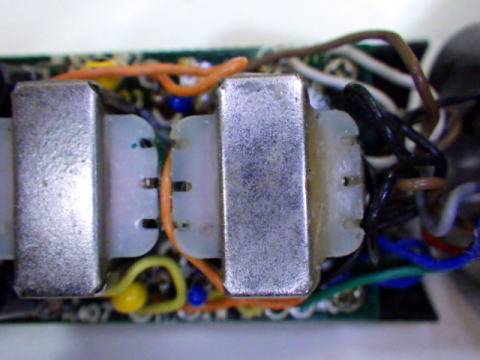

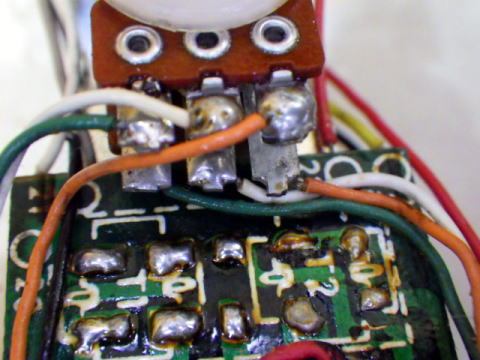

マトリックス回路。

|

マトリックス回路。 |

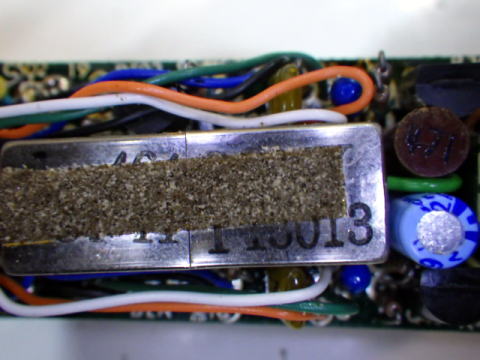

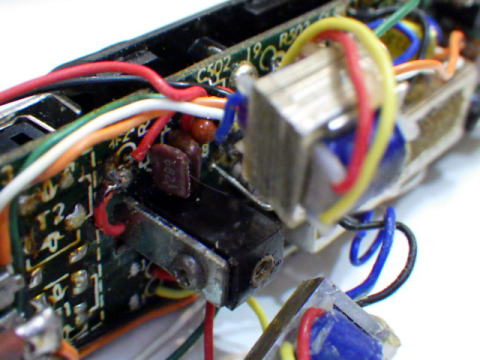

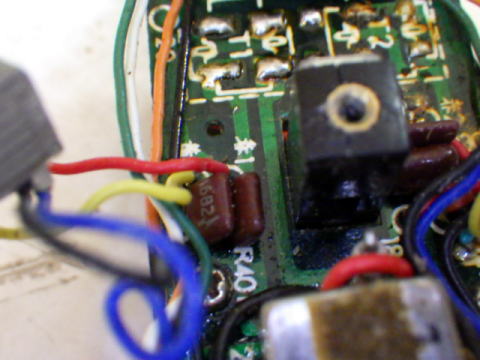

DC-DCコンバータとバッテリーチェッカー回路。 |

シールドケースはDC-DCコンバータ。

|

入力トランスの樹脂カバーを固定している本来のテープです。

このように、接着剤も劣化してはがれていました。 |

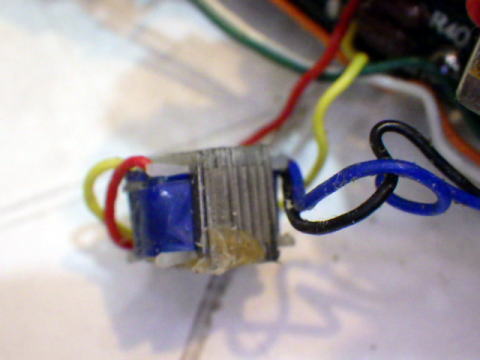

入力トランスと樹脂カバー。 |

モード切り換えスイッチのレバーを取り外します。 |

取り外したモード切換スイッチのレバー。 |

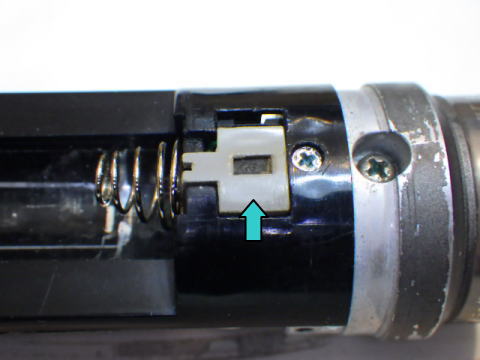

電池ボックスの固定ネジを外します。 |

電源/音質切り換えスイッチの固定ネジを外します。 |

入力トランスの樹脂カバーを外します。 |

入力トランスをどかして指向主軸角度セレクターの

固定ネジを外します。

仮組後の写真の為、プラスの配線が仮組のつなぎ方です。

|

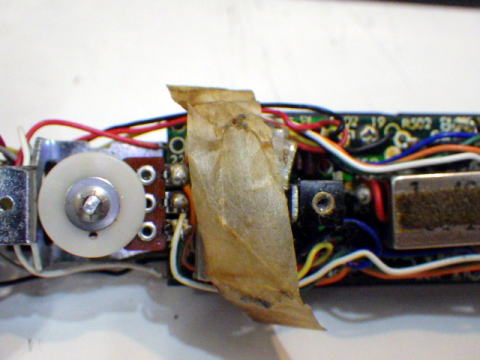

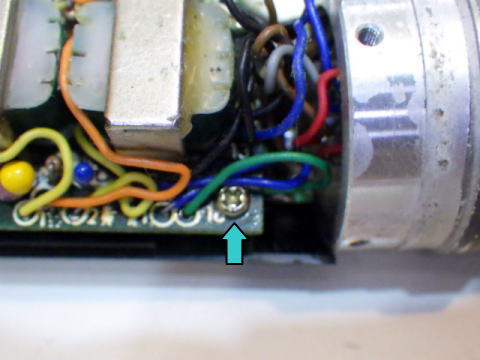

仮組前の基板です。

電池ボックスからのプラスの配線は、基板の穴を通っています。

電池ボックスへの取り付け作業が難しかったので、

プラスの配線を基板から外しました。 |

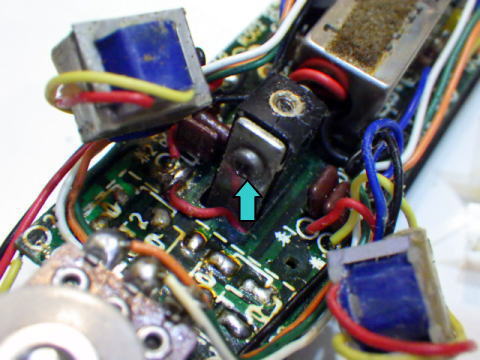

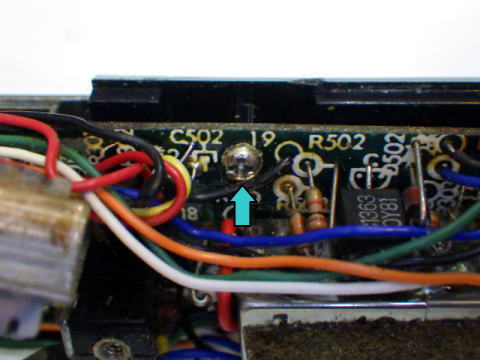

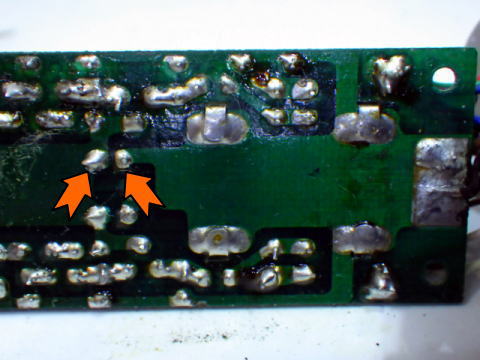

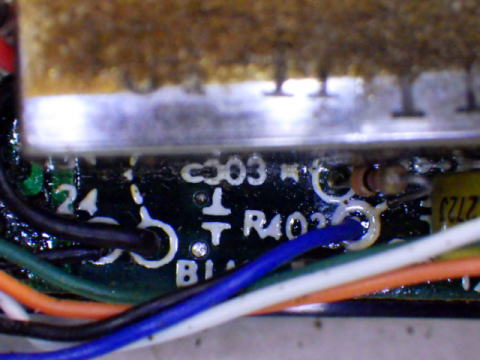

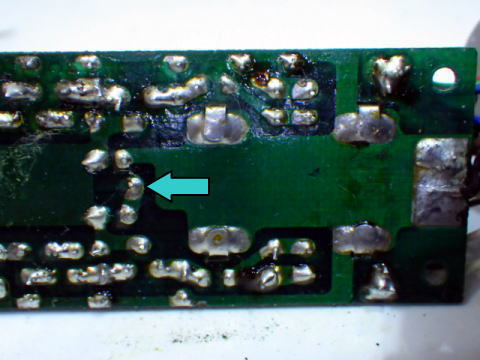

仮組後の写真です。

本来は、プラスの配線は矢印の部分を通って繋がっていました。

プラスの配線は取り外すと、基板の穴を通すのが難しいです。

隙間から通しました。銅箔パターンが両面にある基板です。 |

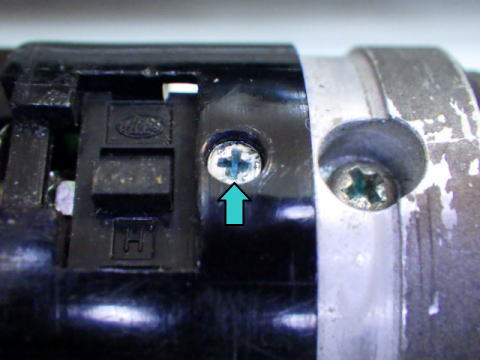

回路基板固定ネジを外します。

|

回路基板固定ネジを外します。 |

回路基板固定ネジを外します。 |

回路基板固定ネジを外します。 |

回路基板と電池ボックスを切り離しました。 |

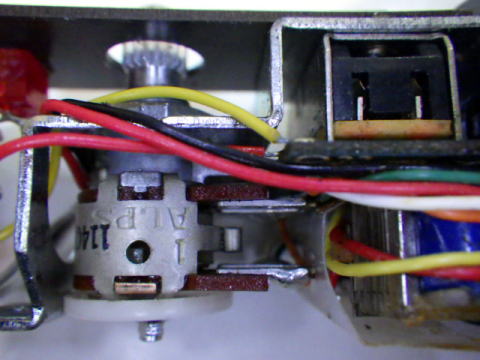

電池ボックスマイナス側とモード切り換えスイッチ。 |

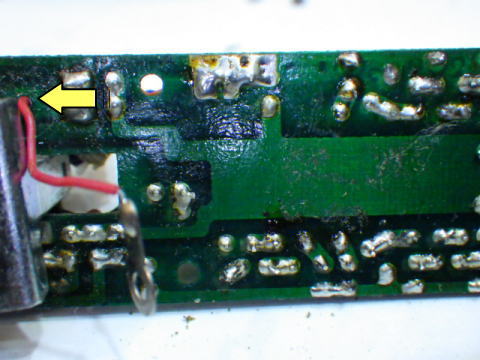

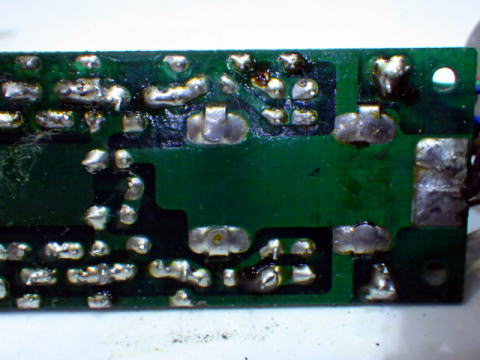

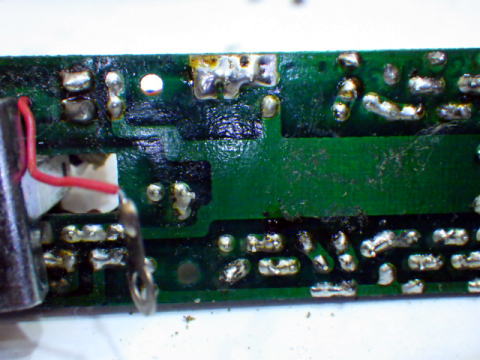

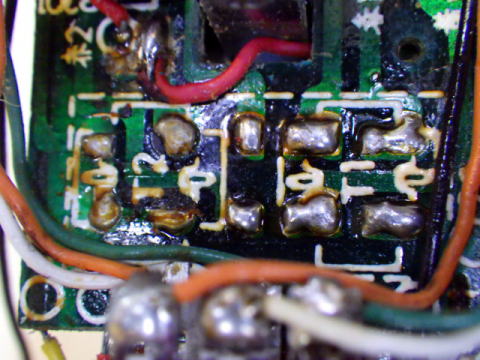

マトリックス回路パターン側。 |

入力トランスとDC-DCコンバータのパターン側。

|

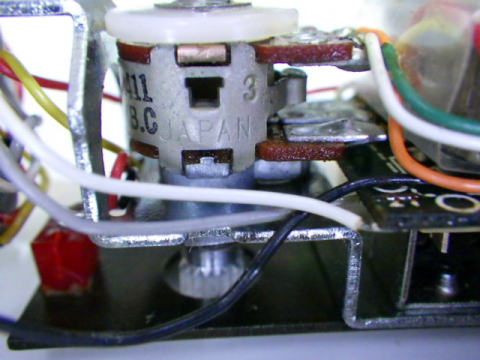

モード切り換えスイッチ。

アルカリ電池の液漏れが少しついています。

磨いておきます。 |

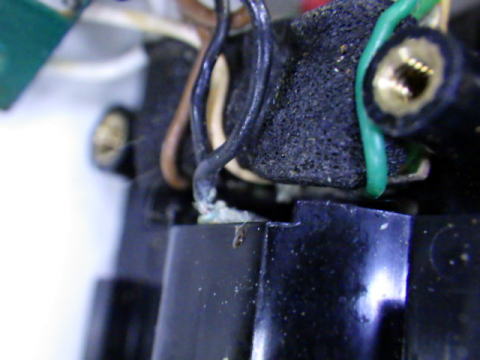

電池ボックスマイナス側は、アルカリ電池の液漏れで腐食して

います。

腐食した部分を磨くため、マイナス側のスプリングとネジを

外しましたが、ネジが短いために組み立てが大変困難でした。 |

マイナスの黒い配線も腐食のため取れてしまいました。

分解して磨いた後に少し長めの新しい線を取り付けました。

|

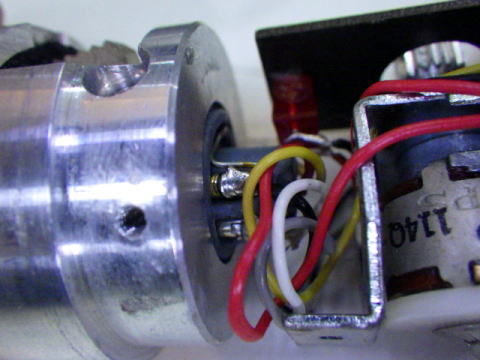

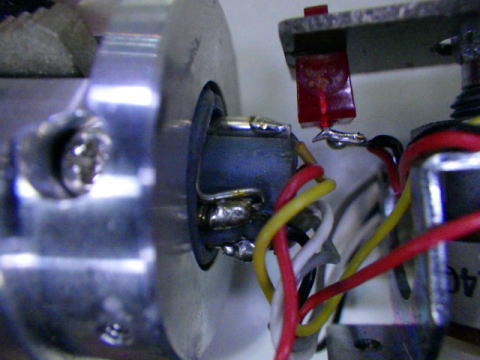

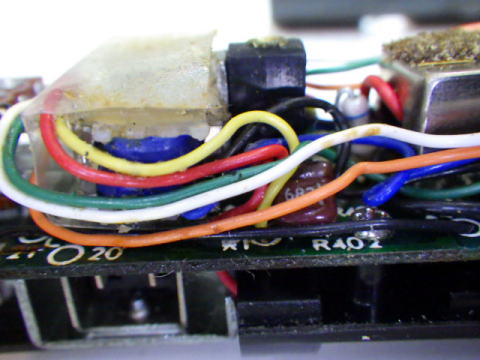

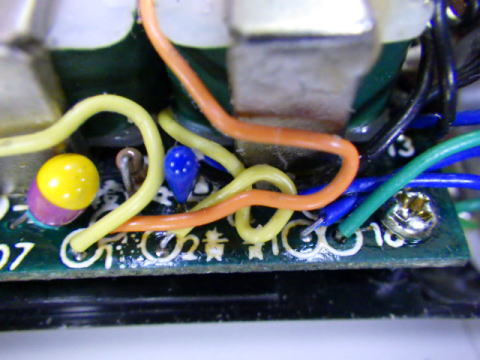

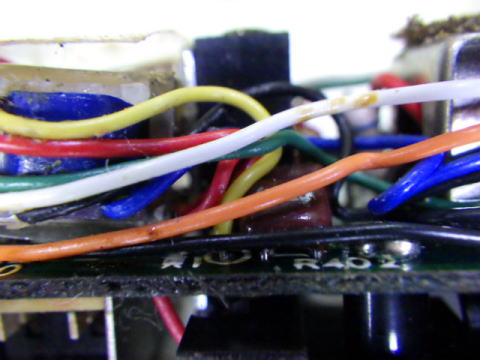

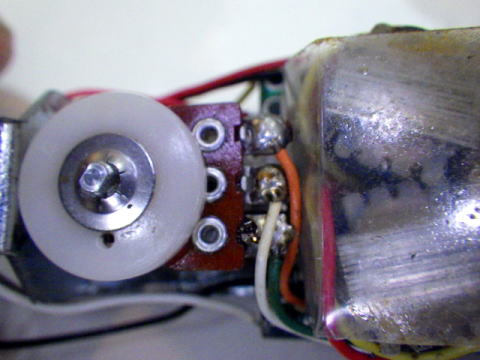

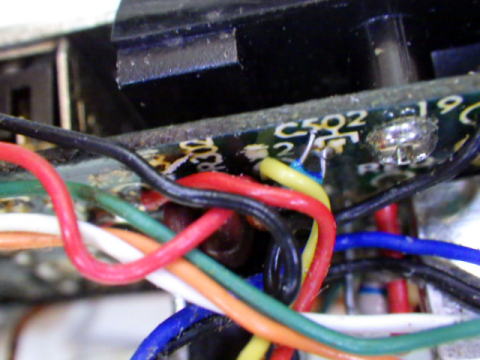

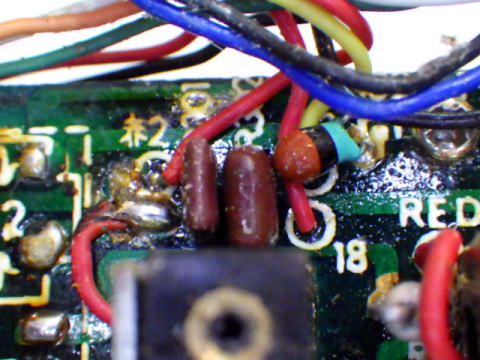

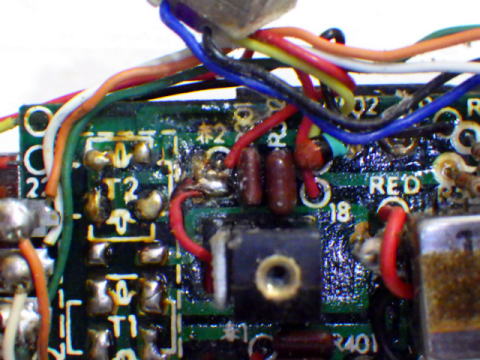

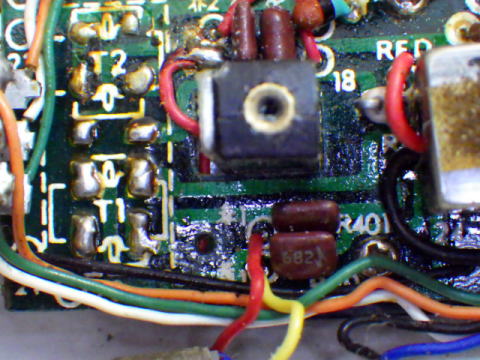

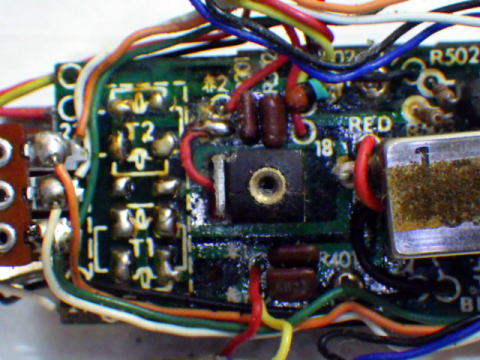

| 配線確認用写真(仮組前の写真) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

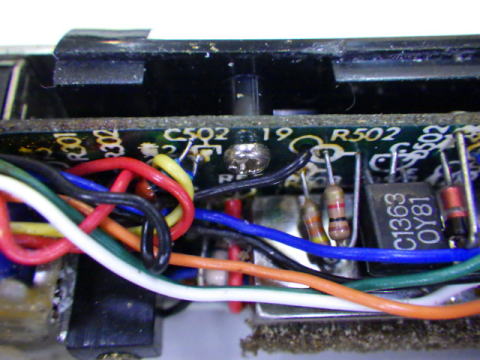

回路図や配線図などがないため、

いろいろな角度から撮影しました。

それでも見えていないところがあります。

今回は接写のできるデジカメを使用しています。 |

| 部品を見て故障個所の見当をつける。 |

基板を見るとステレオなので左右対称に部品があります。

左右同時に不良となっているので、左右に関係している

部品が故障と推測できます。 |

DC-DCコンバータ周辺で一番怪しいのは、

ひとつだけある電解コンデンサーです。

半田を吸い取り、取り外して調べてみます。 |

テスターで容量を計ると測定できませんでした。

電解コンデンサーの不良のようです。 |

手持ちの電解コンデンサーで22μFがありませんでした。

33μFが1個だけありましたので、テストとして取り付けてみました。

取り外した電池ボックスの配線をつなげてから、

電池をセットして動作テストをしてみます。

電源スイッチを入れると、バッテリーチェックランプが

一瞬点灯する様になりました。

電解コンデンサーの容量が違うので、DC-DCコンバータの

動作にどのような影響があるかわかりません。

仮組をして動作テストをしてみます。 |

入力トランスの樹脂カバーを固定するテープの種類によって

付きがよくありません。

布製ガムテープが一番良かったです。 |

組み立てて動作テストをしました。

ユニットを入れ替えたり比較してみましたが、

コントロール部の出力レベルがとても低いです。 |

1回目の修理は、ここまで調べました。

DC-DCコンバータの出力電圧が正常であれば、出力レベルが低いのは別の原因であると考えられます。

|

| 2回目の修理開始 2020年3月22日 |

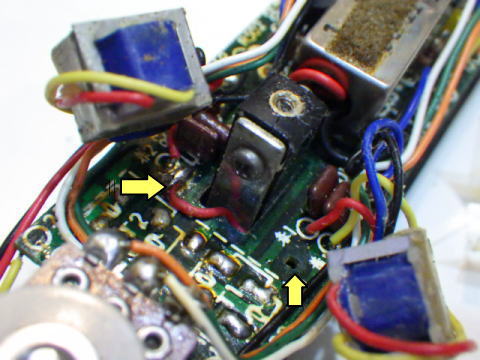

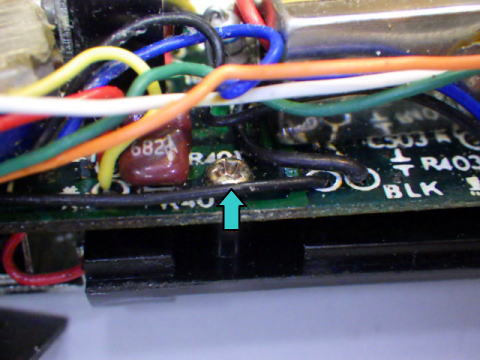

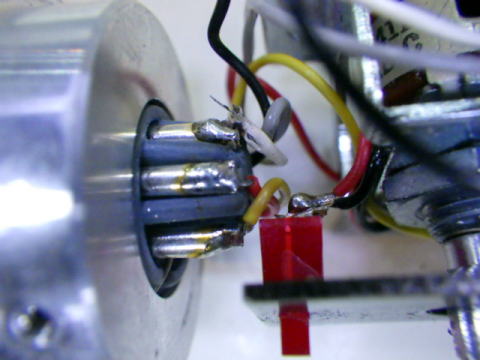

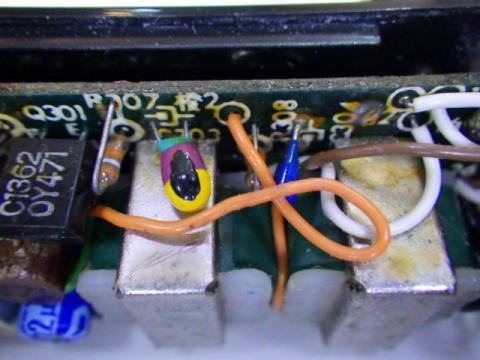

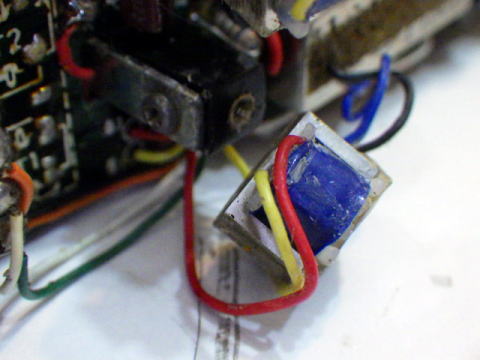

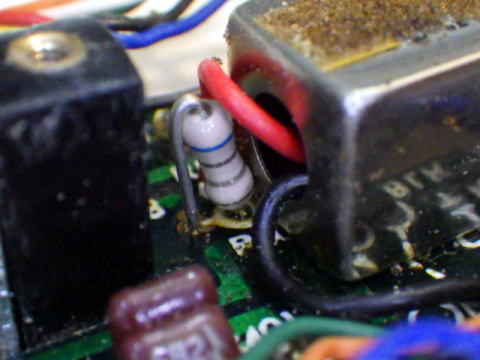

アルカリ電池の液漏れが原因らしく、

抵抗のリード線が腐食して破損していました。 |

腐食して折れた抵抗のリード線。

磨いてもハンダは付きにくいです。 |

手持ちの抵抗は1/4Wしかありません。 |

折れたほうのリード線を取り除きます。 |

折れた抵抗のもう片方のリード線を残して切り離します。 |

残したリード線をつないでハンダ付けします。 |

仮組をして動作テストと比較をします。 |

感度は元通りに直ったようです。 |

| 配線確認用写真(仮組後の写真) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| まとめ |

DC-DCコンバータの出力のリード線。 |

DC-DCコンバータの出力電圧は9.54Vありました。 |

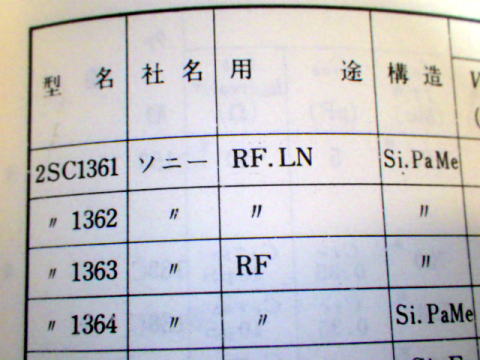

トランジスター規格表見ると、

マトリックス回路に使用されているトランジスターは、

用途が高周波増幅と低雑音増幅と書いてあります。

|

今回の修理で、無事直りました。

DC-DCコンバータの出力に繋がっていた電解コンデンサーの不良と、

抵抗の腐食による破損でした。

去年もポータブルラジオの基板が、

液漏れによる腐食で壊れて、基板を交換しました。

アルカリ電池の液漏れした電解液は、

長い間に腐食して故障の原因となります。

2019年にし購入したものと比較をしてみました。

以前から気になっていたS/Nの悪さがはっきりしました。

個体差によるものか、トランジスターの雑音レベルの違いのようです。

マトリックス回路に使用されているトランジスターの2SC1362も

オーディオ用の低雑音トランジスターに交換すると

S/Nが良くなると思います。

経年劣化でトランジスターもノイズが増えることがあります。

同じトランジスターがなくても互換品に交換することができます。

互換表によると、2SC1843、2SC1815、2SC331A、2SC1344、

2SC1740Sなどです。 |