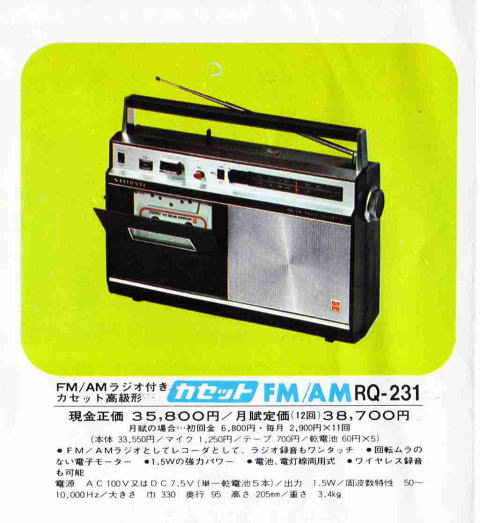

| NATIONAL AM-FM RADIO CASSETTE RQ-231 ナショナル初のFM/AMラジオ付きカセットテープレコーダ 2017年9月22日作成 2017年10月11日更新 |

||||

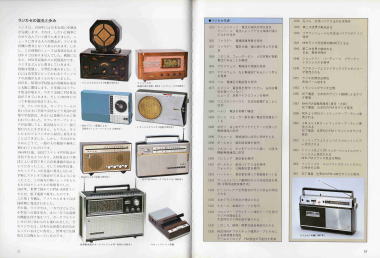

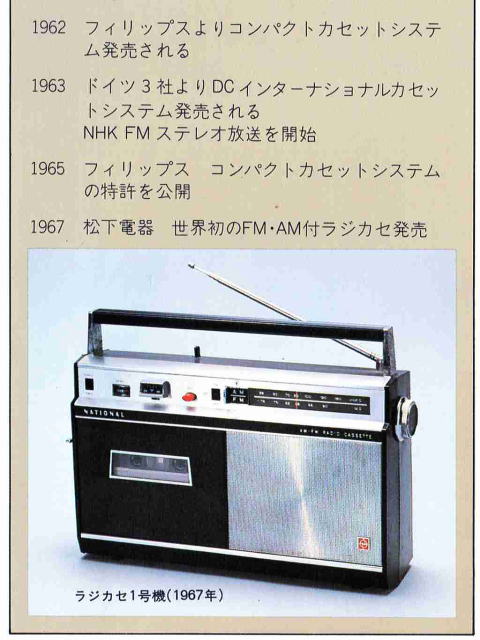

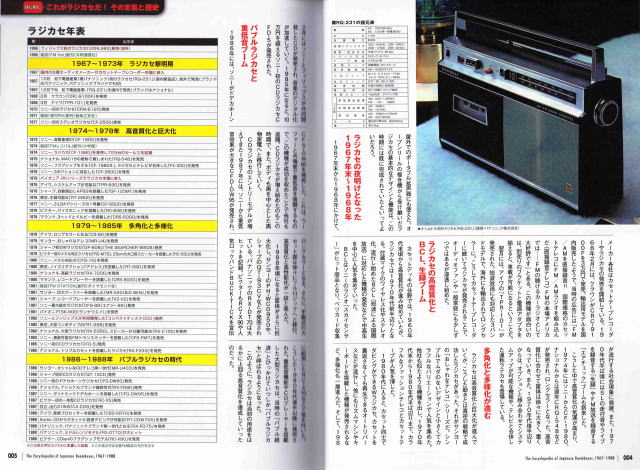

1984年8月20日発行 トーレン出版部 「科学からのメッセージ ラジカセ」より 以前から持っていた資料。 1968年8月 「ナショナルテープレコーダ カタログ」より 2017年4月に入手した資料。 |

||||

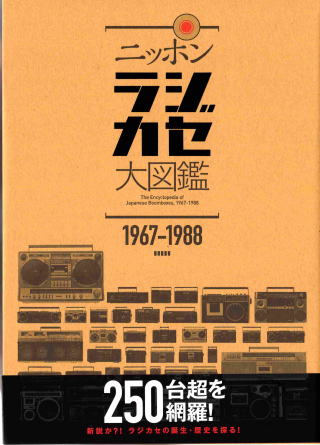

ラジオカセットの実機とスーパーバイザーで協力しました。 編集の方が歴史を調べて、RQ-231の発売日を調べてくれました。 出版後も気になりましたので、資料を探し続けています。 |

||||

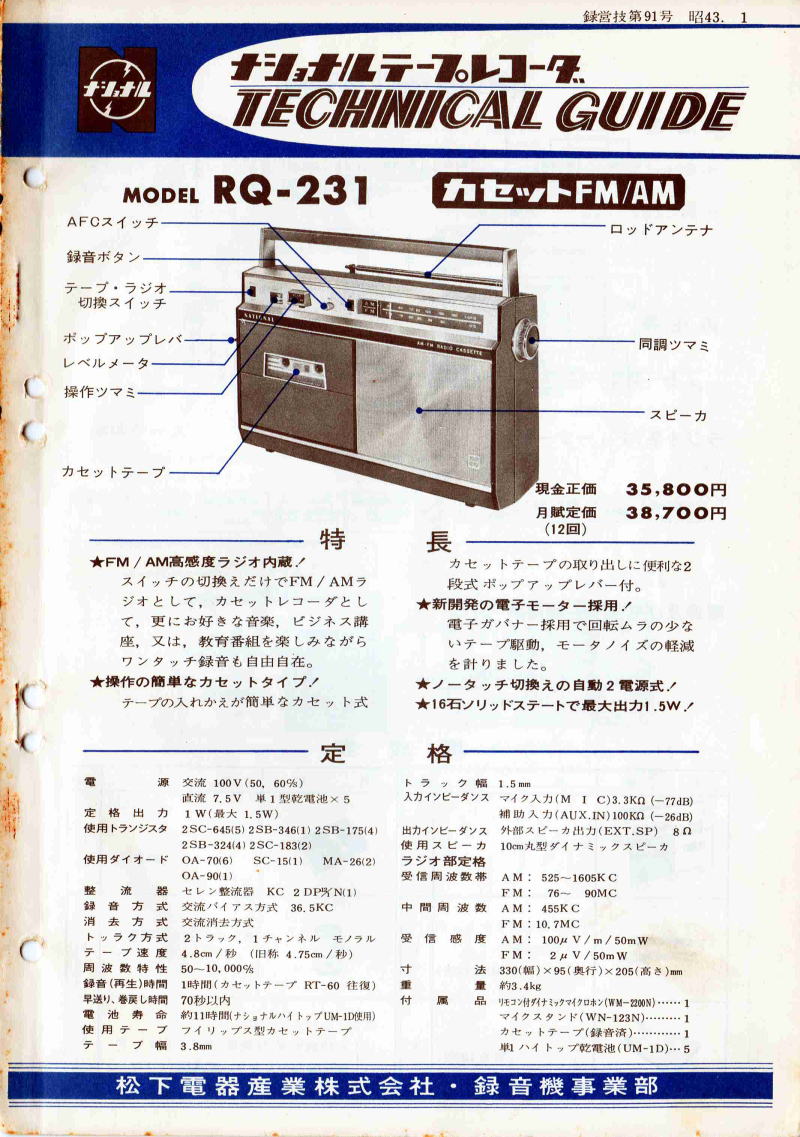

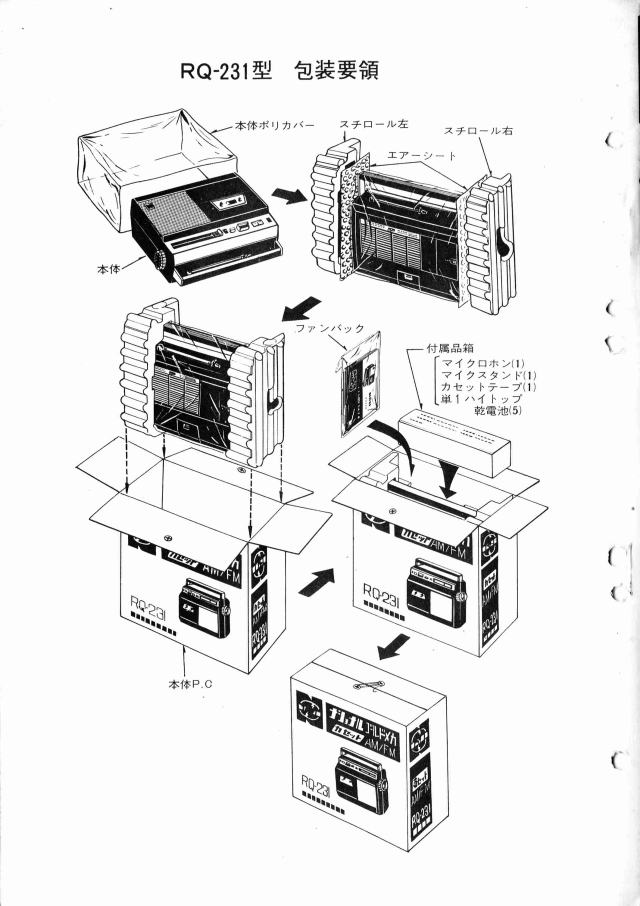

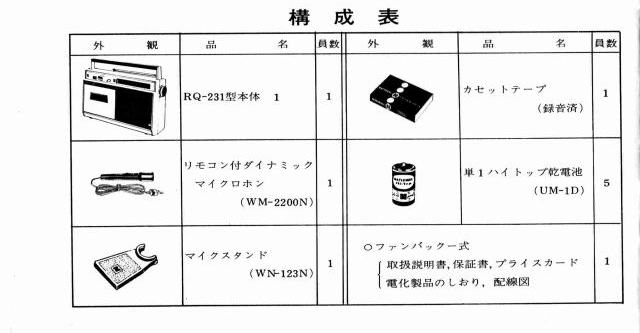

2017年7月に、RQ-231のテクニカルガイドを入手。 |

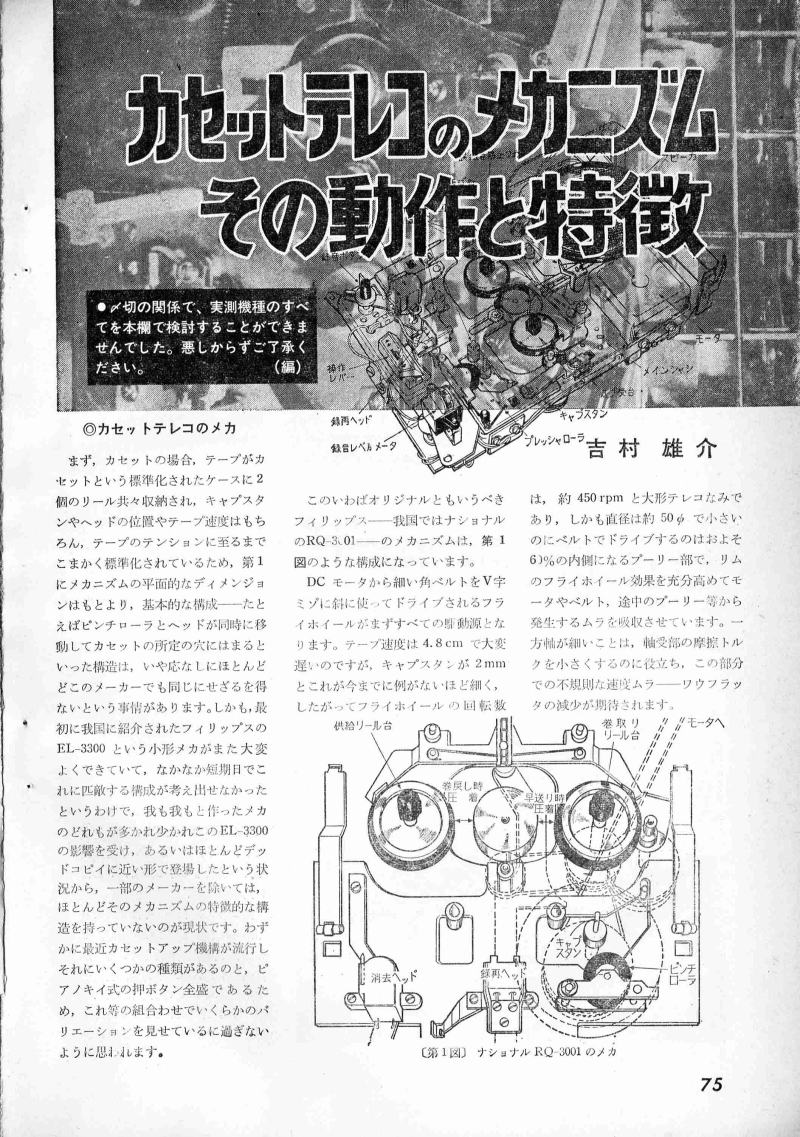

2017年8月と9月に、ナショナルのカセットテープレコーダ RQ-3001を入手。 カセットメカが共通であることが確認できました。 NATIONAL CASSETTE RECORDER RQ-3001 ナショナル初期のカセットテープレコーダ 下線をクリックするとリンクページへ |

|||

AIWA TPR-101 & NATIONAL RQ-231 下線をクリックすると初期の国産ラジカセの比較ページへ |

||||

|

|

|||

|

2017年9月19日にMA6800の週刊模型製作とラジオ紹介」というブログを公開しているMA6800さんのご厚意によりお譲りしていただきました。 |

||||

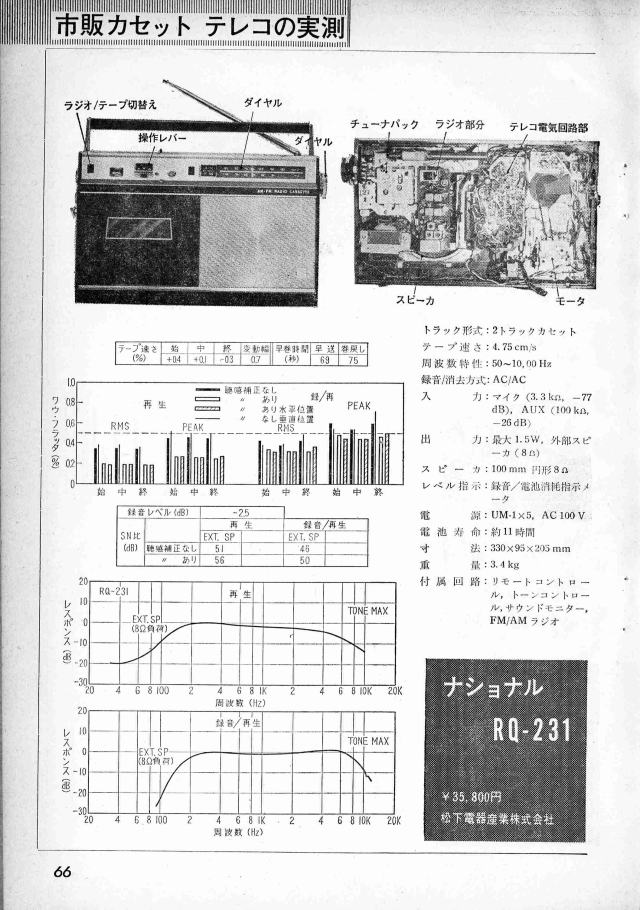

2017年9月入手 「電波科学 1968年5月」より |

2017年9月入手 「電波科学 1968年5月」より |

|||

| 各部の構造 | ||||

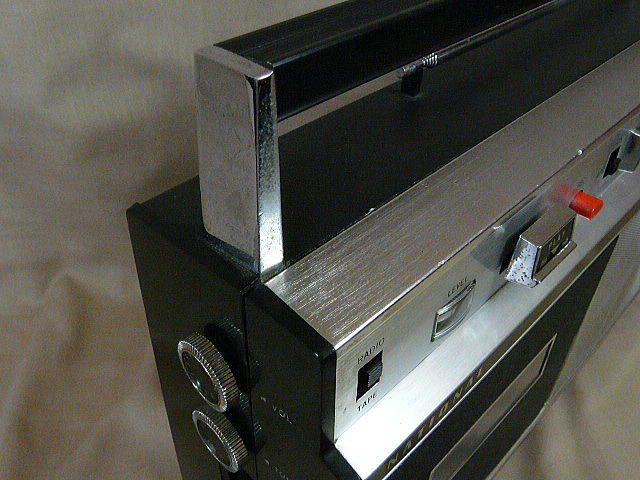

メンテナンス後の正面です。 |

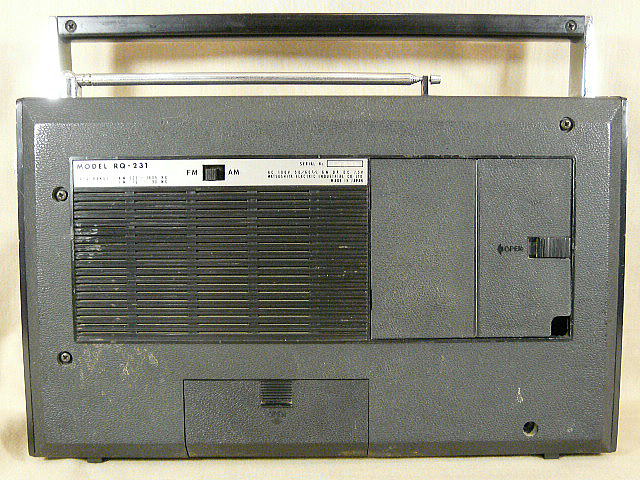

裏面です。 |

|||

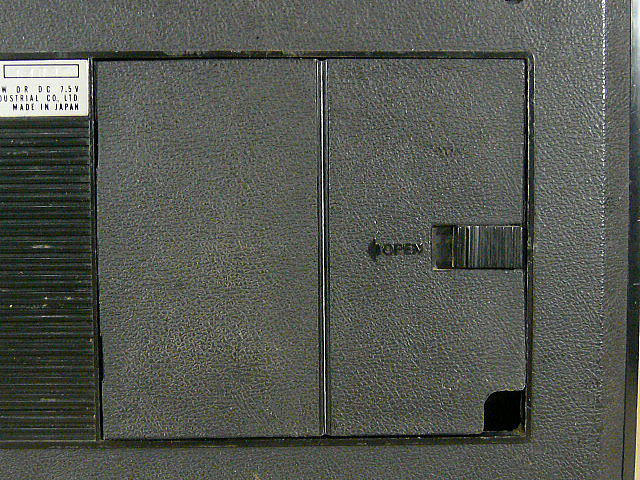

付属品収納箱。 |

半分だけ開けることができますが、樹脂も劣化していますので割れる危険があります。 |

|||

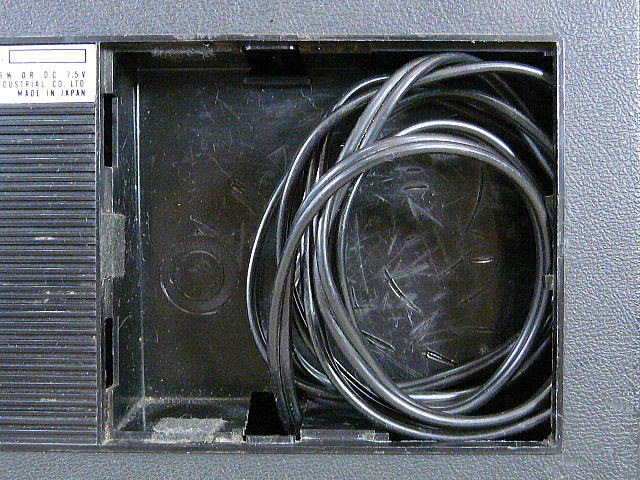

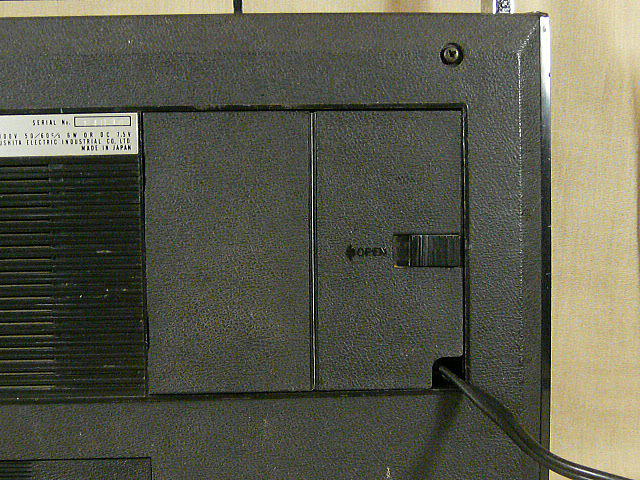

付属品収納蓋を開けるとACコードが入れられます。 新品時だとACコードも柔らかかったと思いますので、 付属マイクも一緒に収納できそうな広さです。 |

ACコードは引き延ばした状態で付属品収納蓋は絞められます。 |

|||

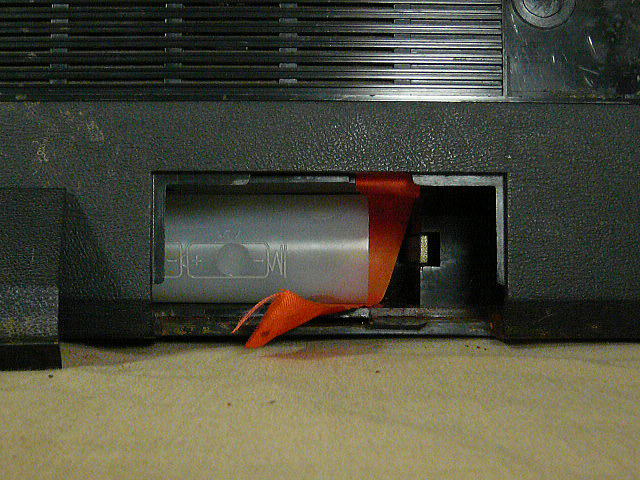

電池収納蓋を開けると、電池パイプが入っています。単一乾電池5本です。 |

型番と受信周波数帯域、バンド切換スイッチ。 |

|||

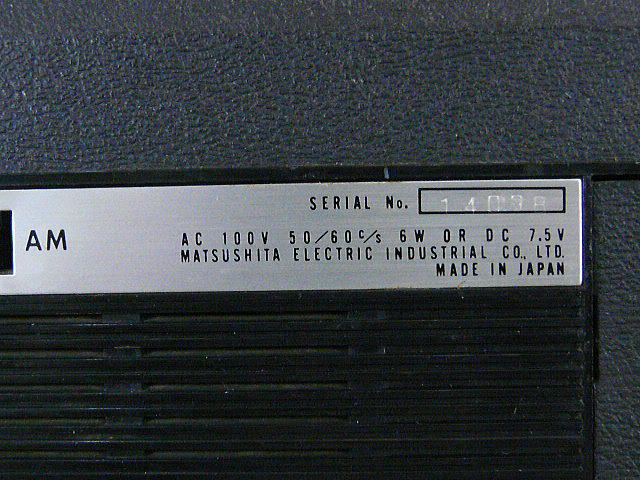

シリアルナンバー 14098、電源とメーカー名と製造国などの表示。 |

右側面は同調ツマミ。 |

|||

左側面。 |

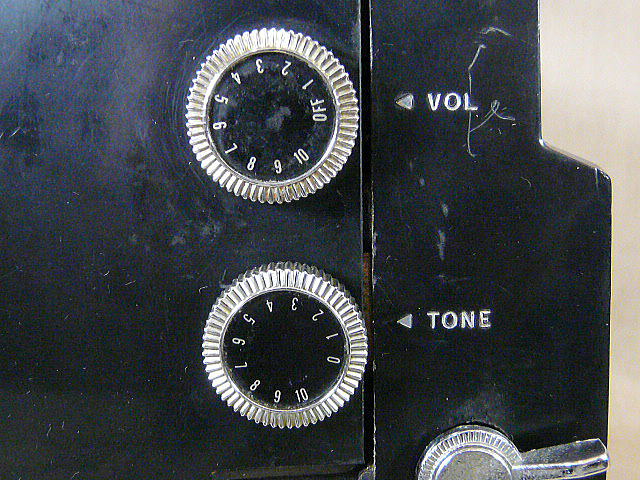

音量調整ツマミと音質調整ツマミ。 電源スイッチ兼用の音量調整ツマミは、絞り切った状態にすると電源が切れます。 |

|||

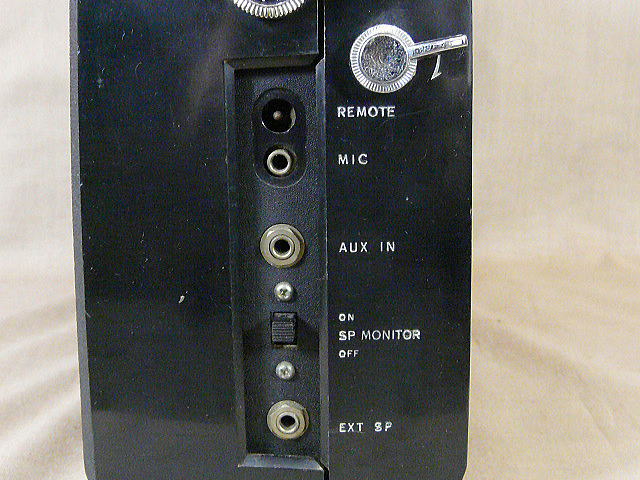

ポップアップレバー、リモート端子、マイク端子、AUX IN端子、 スピーカーモニタースイッチ、外部スピーカー端子。 |

ロッドアンテナとハンドル。 |

|||

左側面ハンドル。 |

右側面ハンドル。 |

|||

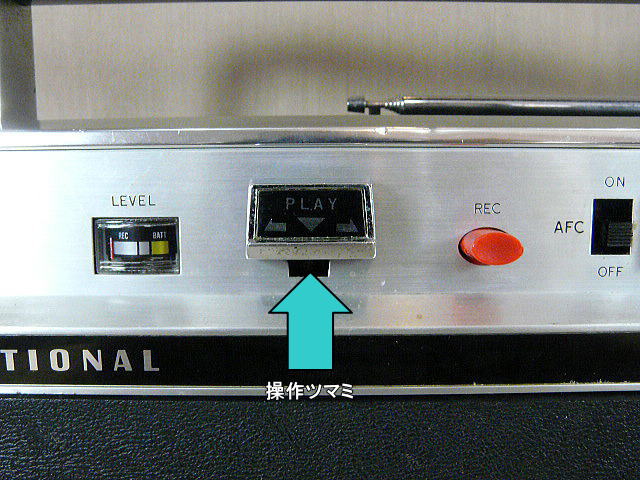

テープ・ラジオ切換スイッチ、レベルメータ、操作ツマミ、録音ボタン、AFCスイッチ。 |

受信周波数表示窓。 |

|||

上蓋ケースの開いた状態。 |

上蓋ケースの開いた状態。 |

|||

再生状態のヘッドが出ている状態。 |

|

|||

|

||||

RQ-231の修理 ★修理専門業者ではないので、修理依頼はお受けしていません★ |

||||

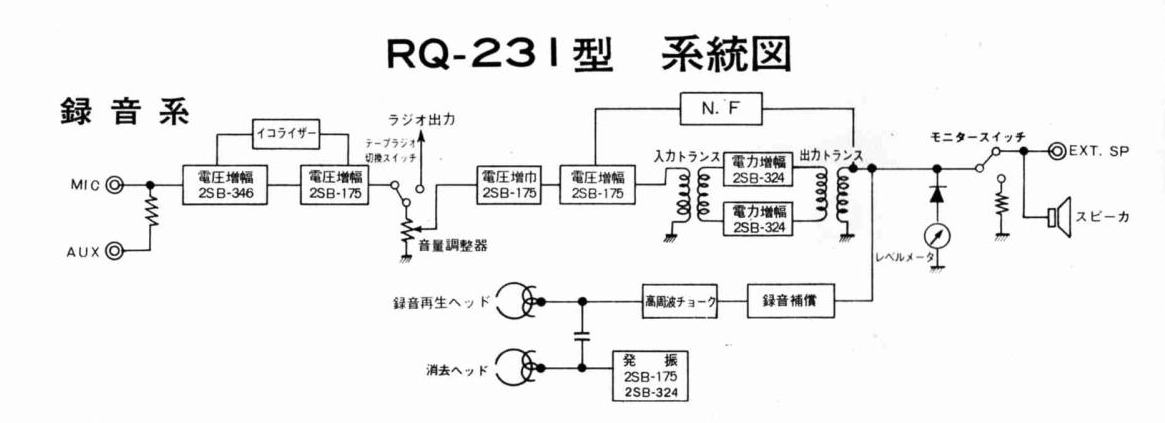

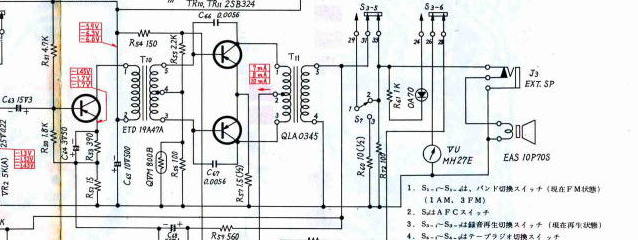

テクニカルガイドの録音系の系統図。 録音時のレベルメーターとモニタースイッチの関係。 録音時は音量調整ツマミが録音レベル調整ツマミになり、音質調整ツマミが動作しなくなります。 |

回路図を見るとレベルメーターとモニタースイッチの接続に間違いがあります。 録音時にモニタースイッチを切ると、レベルメーターへの接続も切れてしまいます。 |

|||

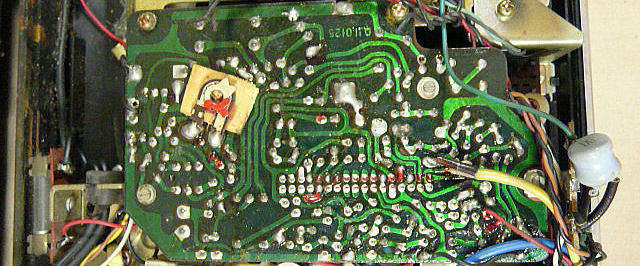

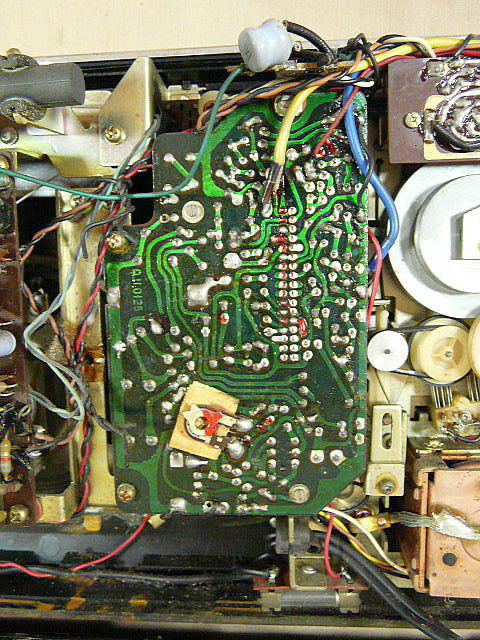

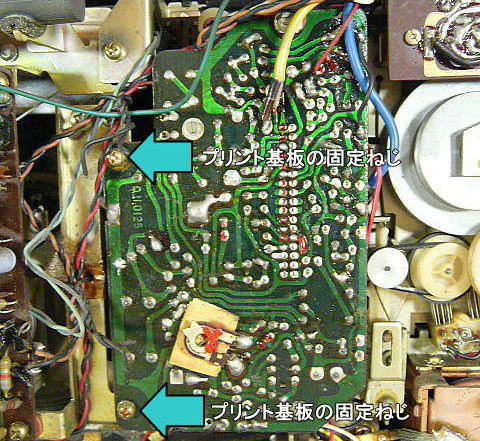

プリント基板図を見ると、録音系の系統図と同じ接続になっています。 レベルメーターは24番ピンからのダイオードと抵抗の先は、31番ピンに繋がっています。 |

プリント基板図には、半固定抵抗がありませんが回路図と分解図にはあります。 プリント基板には後付けのように半固定抵抗が取り付けられています。 |

|||

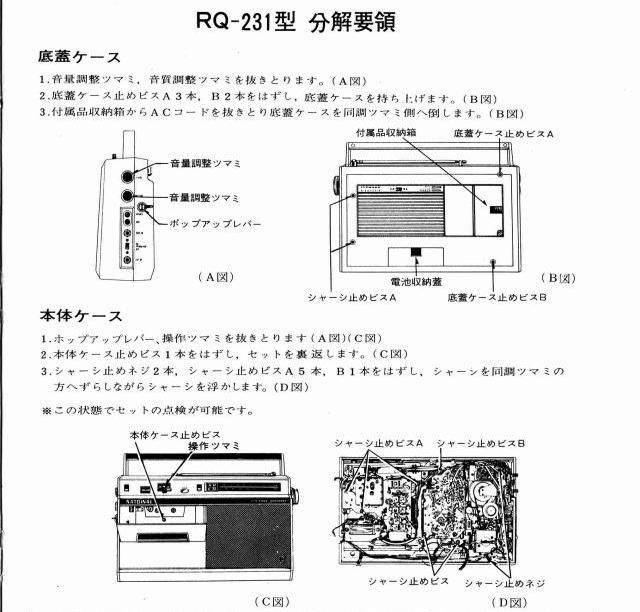

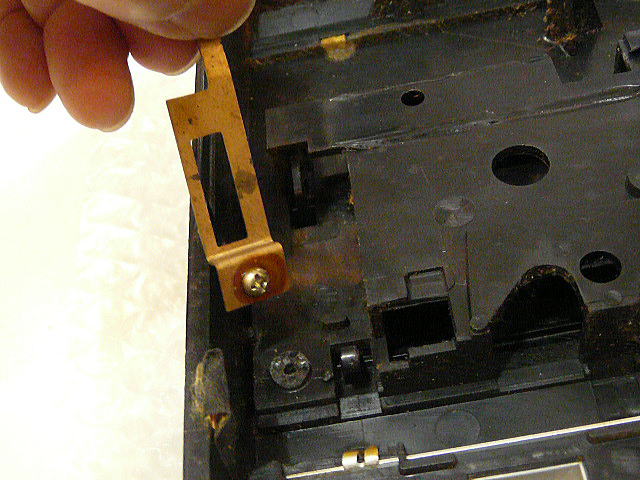

誤字があります。音量調整ツマミは上で、下は音質調整ツマミです。 |

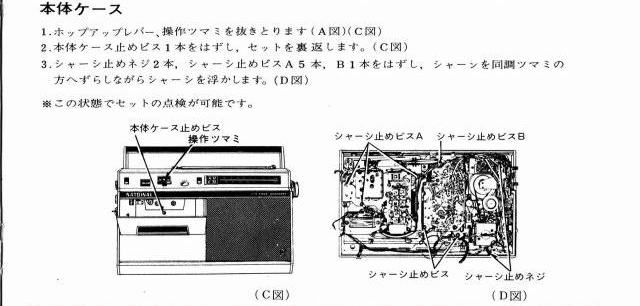

音量調整ツマミと音質調整ツマミを外し、底蓋ケースを外します。 |

|||

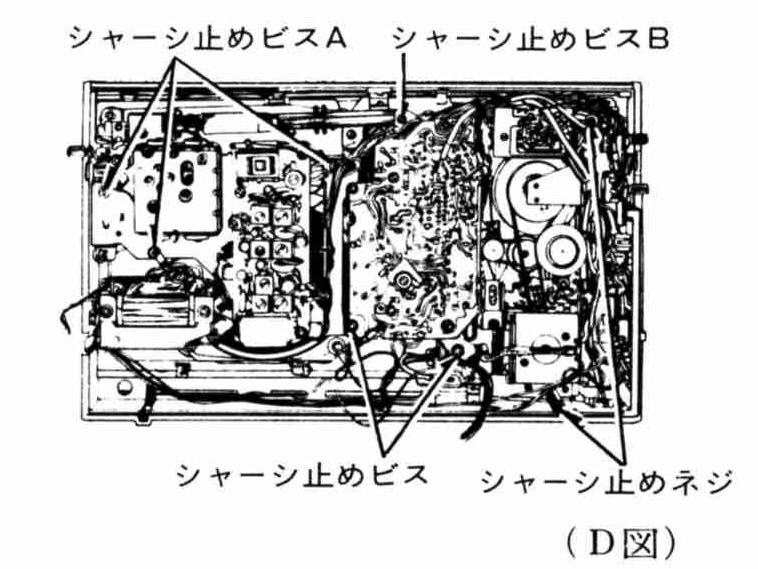

下のシャーシ止めビスの位置は実機とは少し違います。 |

テクニカルガイドとの違いはありましたので、多少の変更があったようです。 |

|||

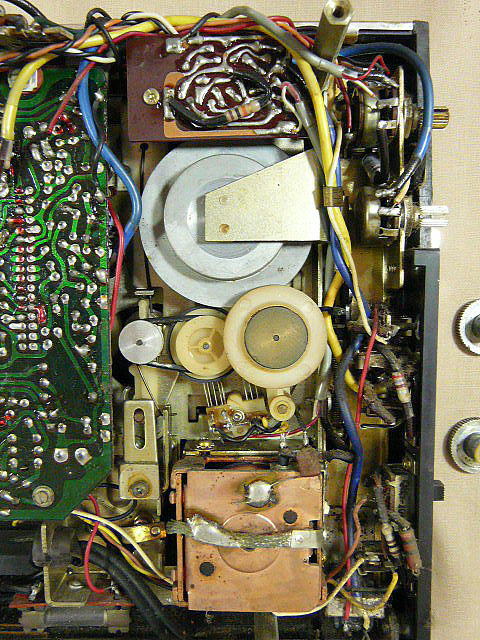

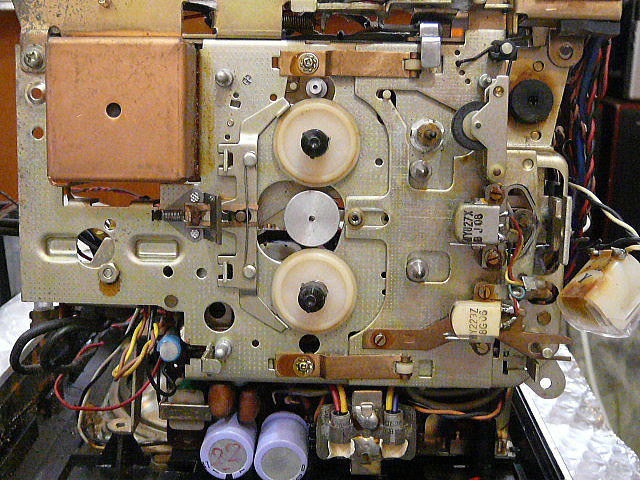

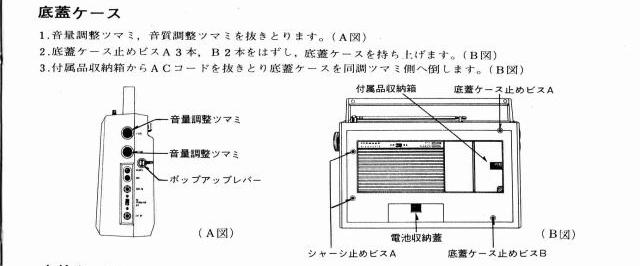

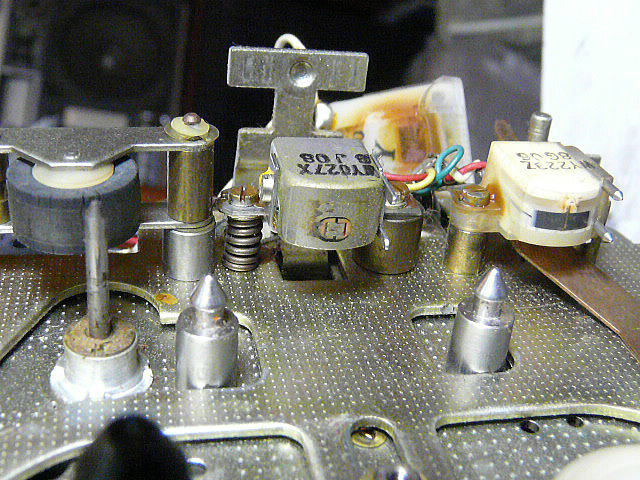

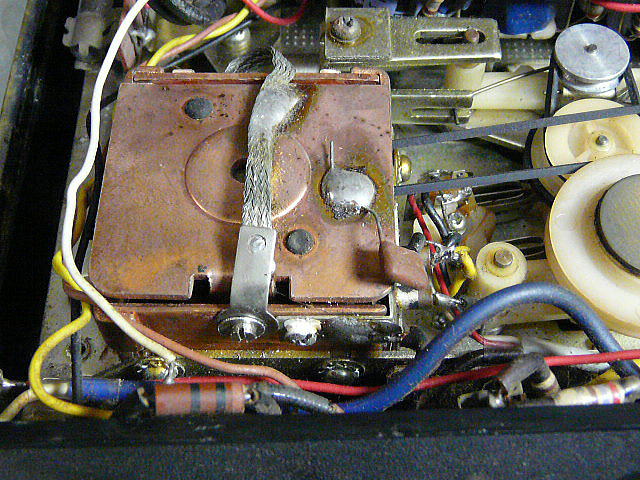

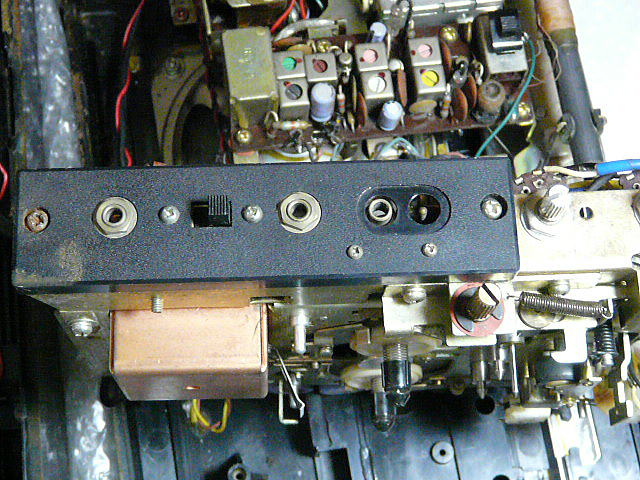

カセットメカ。 |

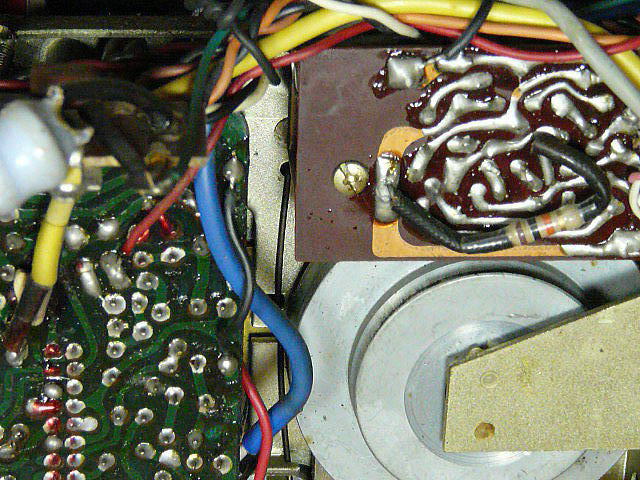

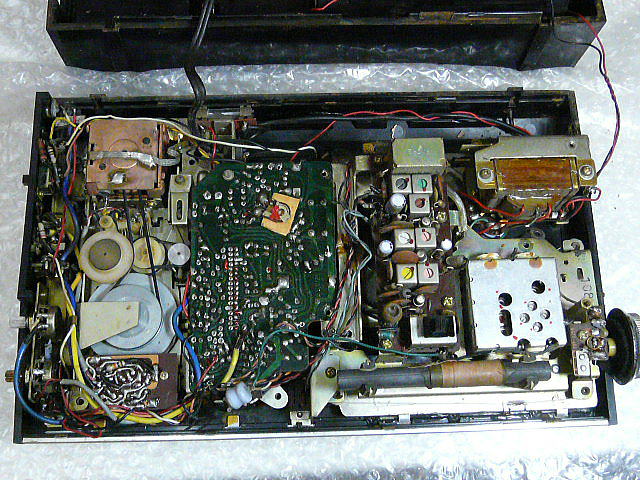

オーディオ部のプリント基板。 |

|||

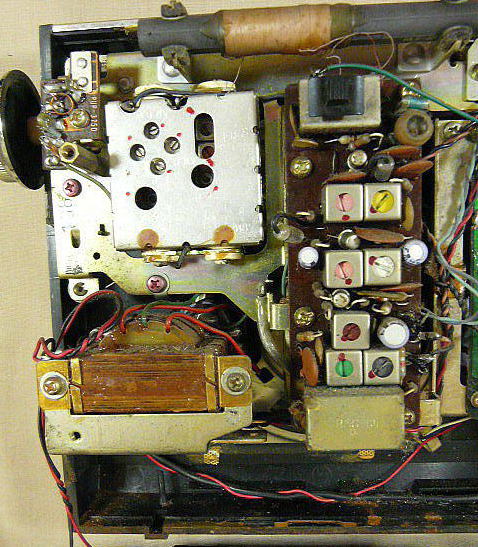

ラジオ部と電源部。 |

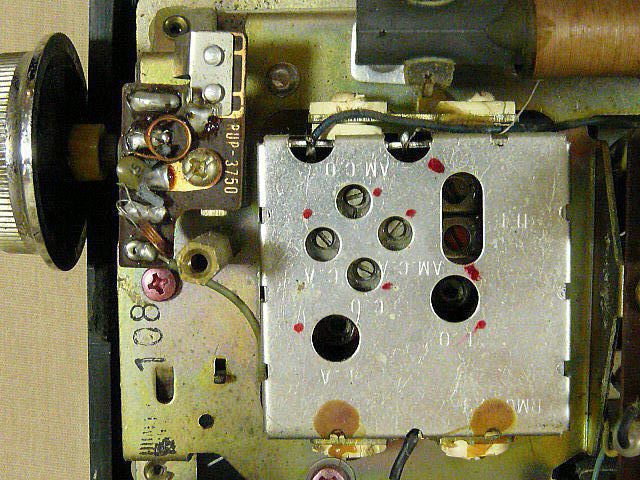

ラジオのバリコン部とロッドアンテナ接続基板部。 |

|||

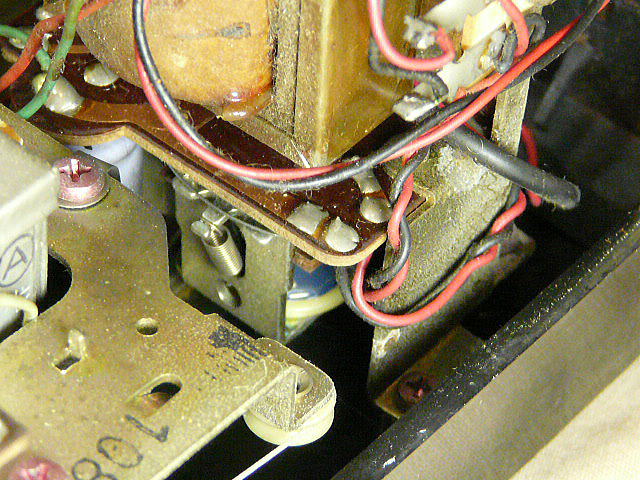

電源トランスの下にあるリレー。 |

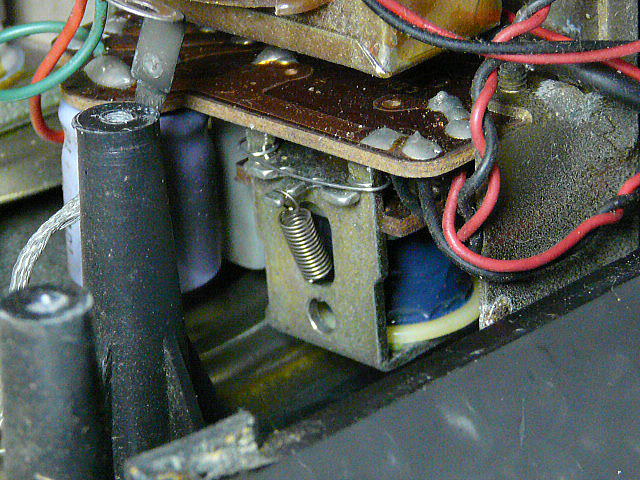

カセットメカ部と電子ガバナーのサーボ回路基板付近。 |

|||

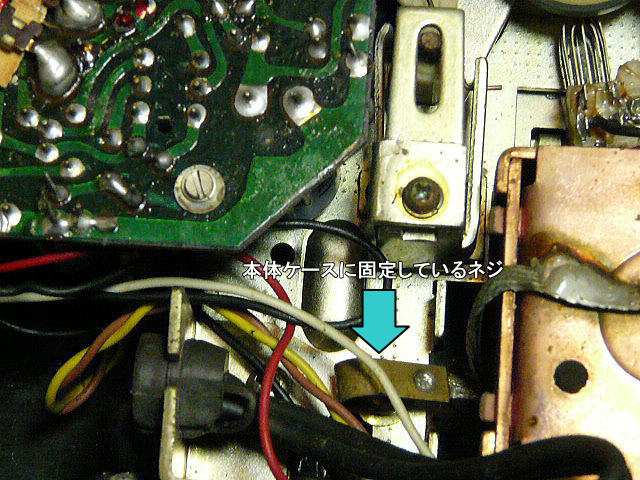

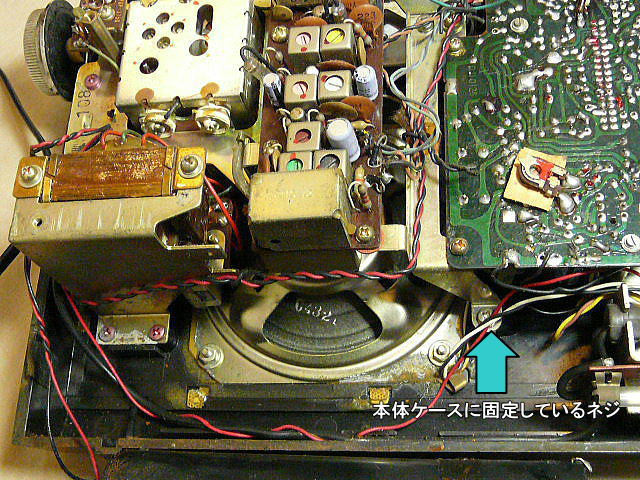

シャーシ止めビス。 |

シャーシ止めネジ。 |

|||

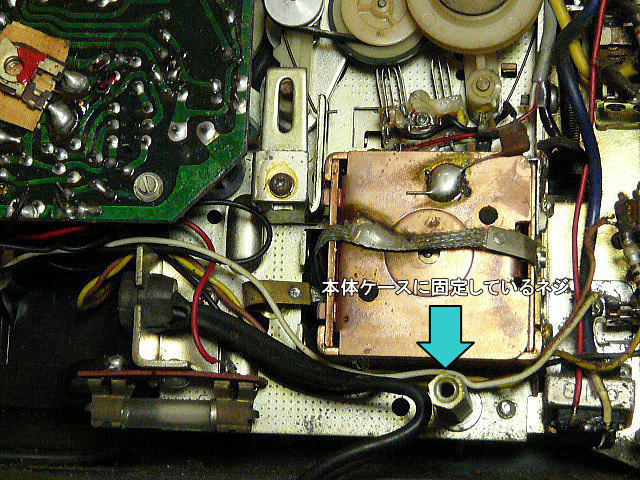

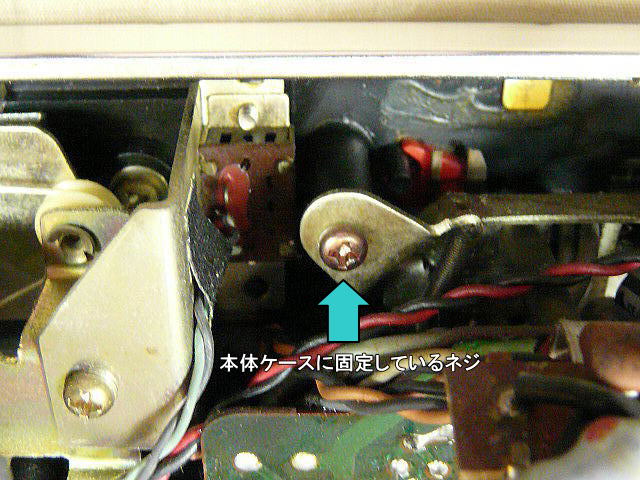

シャーシ止めビス。 |

シャーシ止めビスB。 |

|||

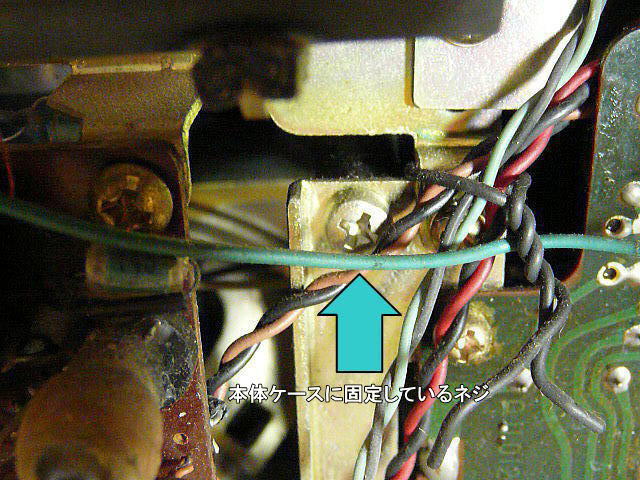

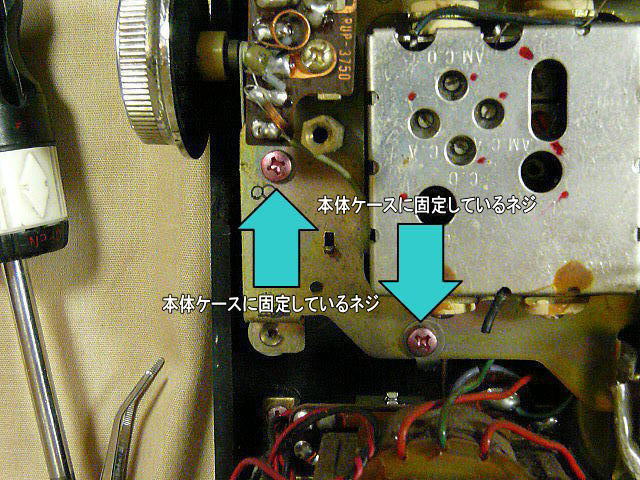

シャーシ止めビスA。 |

シャーシ止めビスA。 |

|||

本体ケース止めビスとポップアップレバー。 |

操作ツマミ。 |

|||

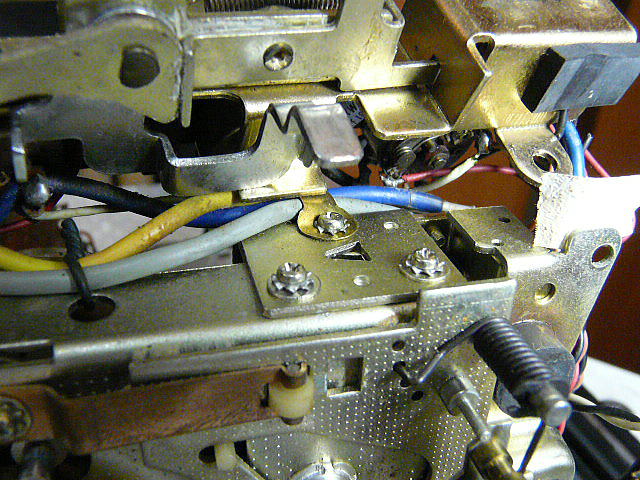

カセットメカからラジオ部まで一体の状態で取り出すのは難しいです。 プリント基板の2本の固定ネジとラジオ部が繋がっていますので、 プリント基板の強度に不安があります。 また、ポップアップレバーの軸とテイクアップ側リール台が引っ掛かります。 慎重に作業するために、ラジオ部とカセットメカは分離して作業をしました。 |

分離するためにネジを外します。 |

|||

取り外し作業がしやすくなりました。 |

上蓋ケース(カセット蓋)の開き方がおかしかった原因は、板バネが取れていました。 |

|||

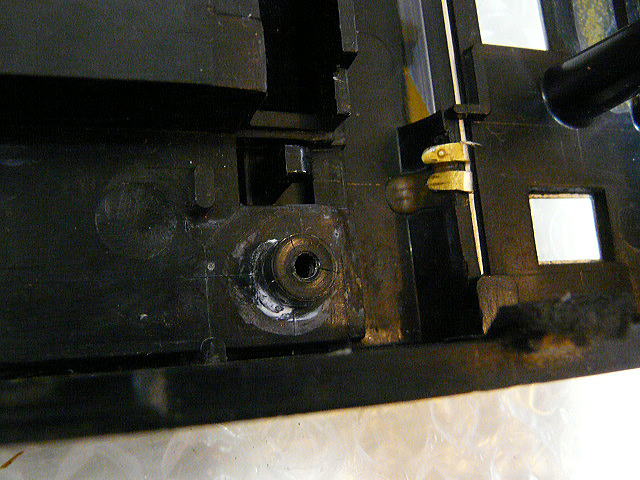

底蓋ケース止めビスBがなかった原因が分かりました。 ネジ穴の樹脂破損のためシャーシ止めネジがゆるみやすく、 底蓋ケースネジ止めビスBを取り外すときに一緒に回ってしまうために 取り付けていなかったようです。 |

モーターのそばにあるシャーシ止め取り付けネジ穴の破損。 |

|||

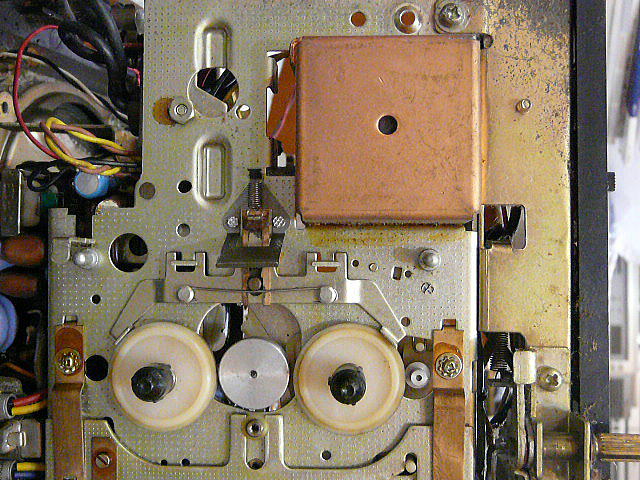

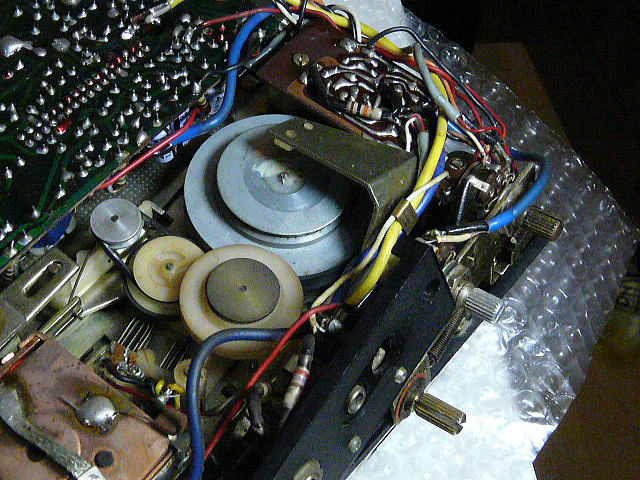

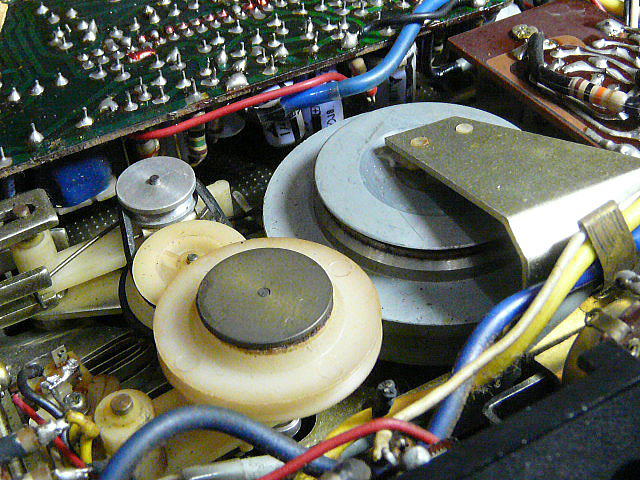

モーターとリール台付近。 |

ヘッドブロック付近。ピンチローラーの軸は2mmより細いです。 |

|||

ピンチローラー、録音再生ヘッド、消去ヘッド。 |

ピンチローラーとヘッドをクリーニング。 ピンチローラーのゴムが劣化していますが、互換品がないため交換できませんでした。。 |

|||

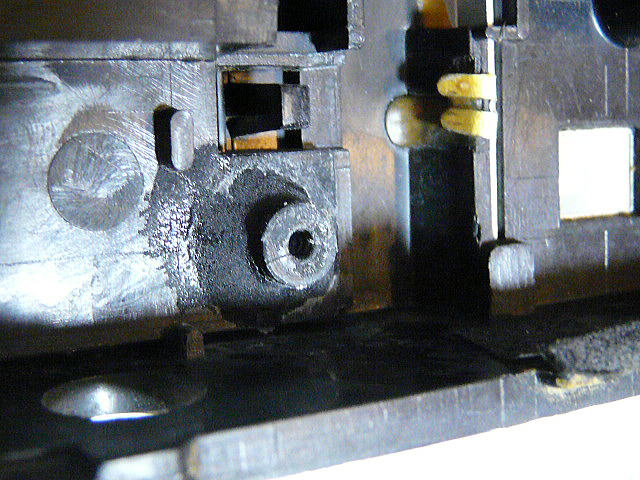

モーターのそばにあるシャーシ止め取り付けネジ穴の破損は応急処置の接着と固定。 このままでは強度不足ですので、後ほど補強加工する予定です。 |

上蓋ケース(カセット蓋)の板バネの取り付けられるネジ穴の破損個所は、 破損部分を接着します。 |

|||

接着後にプラリペアで補強しました。 |

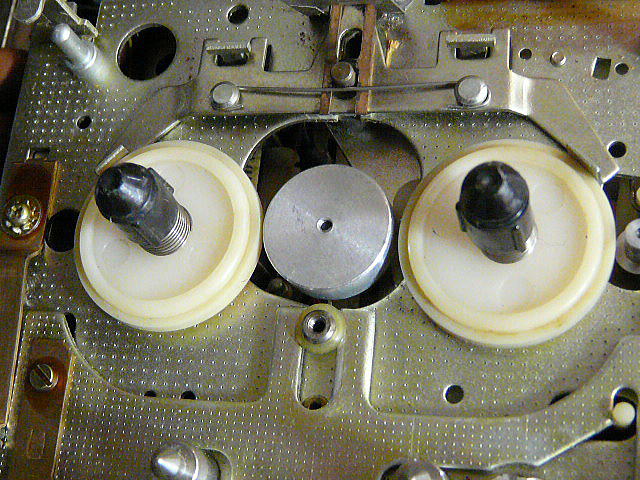

リール台のゴムとアイドラとブレーキをクリーニングします。 |

|||

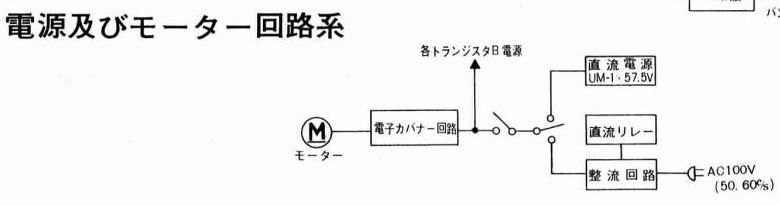

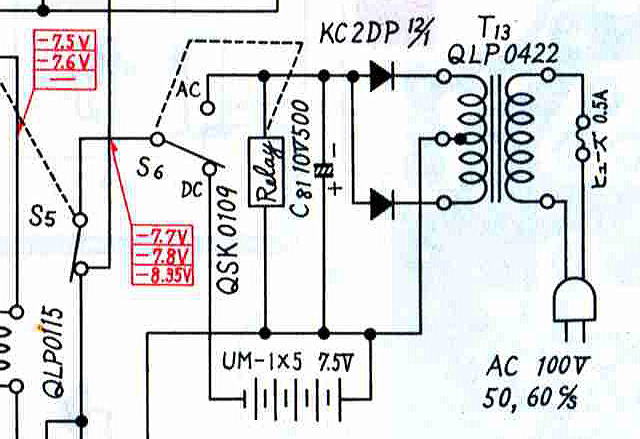

ACコードが内蔵の分離できない構造、ACとDCの切換スイッチがありません。 AC-DC自動切換えの回路としてリレーを使用しています。 右側にブロック図と回路図を載せておきます。 ACコードをコンセントに差し込むと、「カチッ」とリレーの動作音が聞こえます。 AC100Vに繋がった時に動作します。 ACコードをAC100Vの電気が繋がっていないコンセントに差し込んだ場合は、 DCに切換えた状態です。 |

|

|||

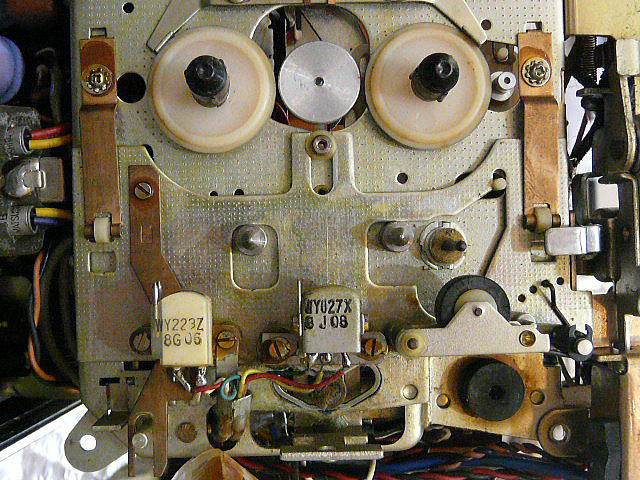

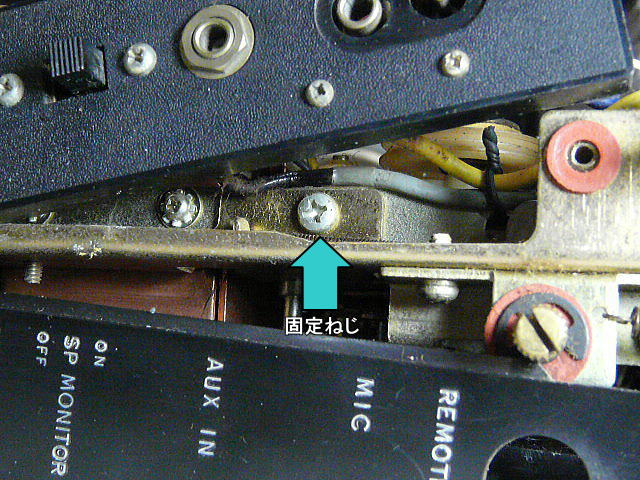

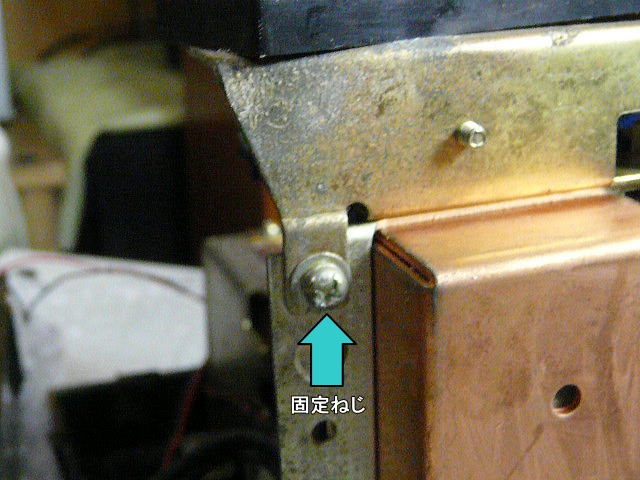

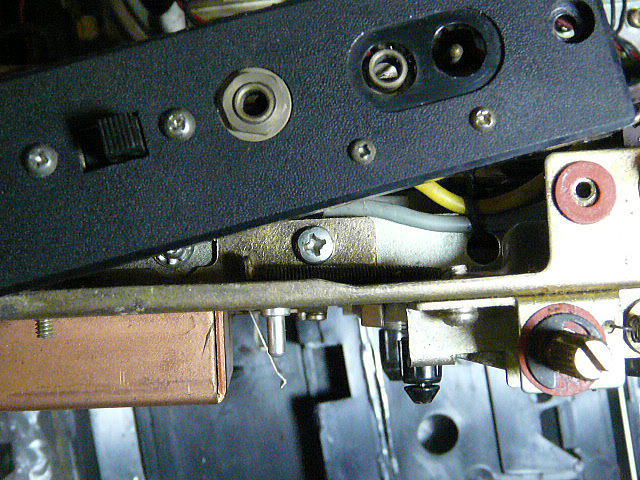

テクニカルガイドにはカセットメカの分解手順は載っていません。 じっくりと構造を見て分解手順を調べます。 入力端子類を固定しているネジを外します。 |

ネジがさびているため、片方だけ外れます。 ずらすことが出来ました。 |

|||

裏側のネジにドライバーが届くようになりました。 |

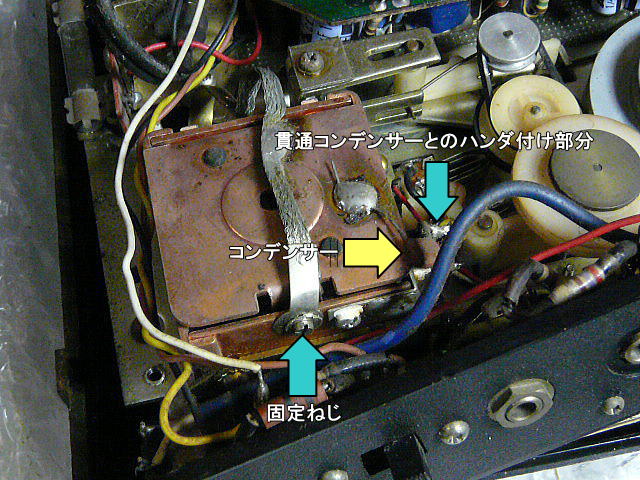

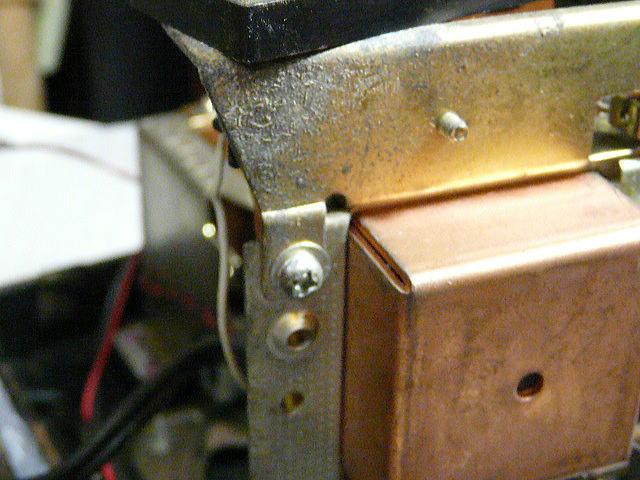

2か所の固定ねじを外すと分離できます。 |

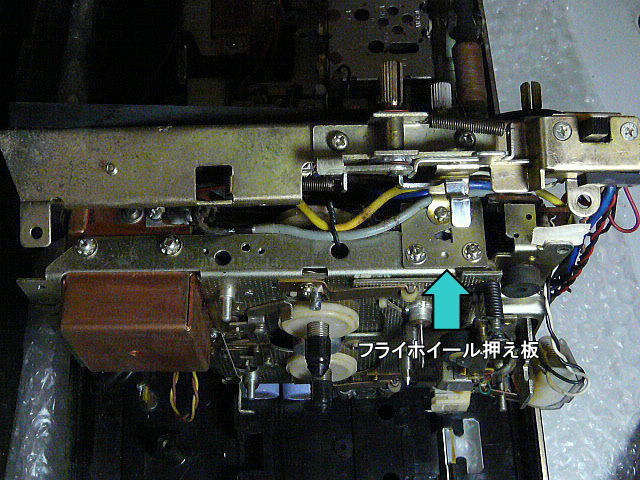

|||

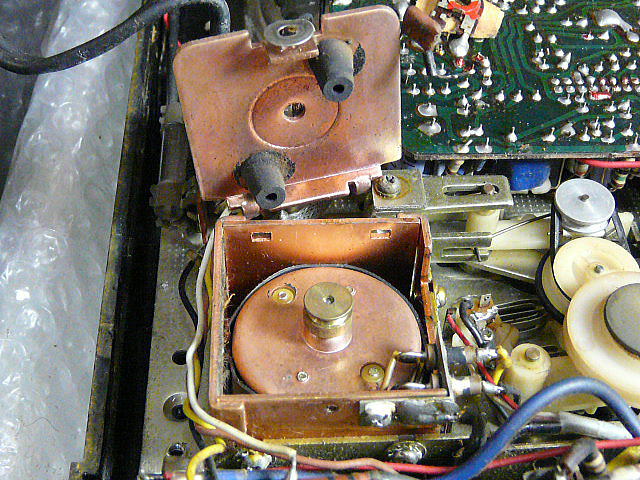

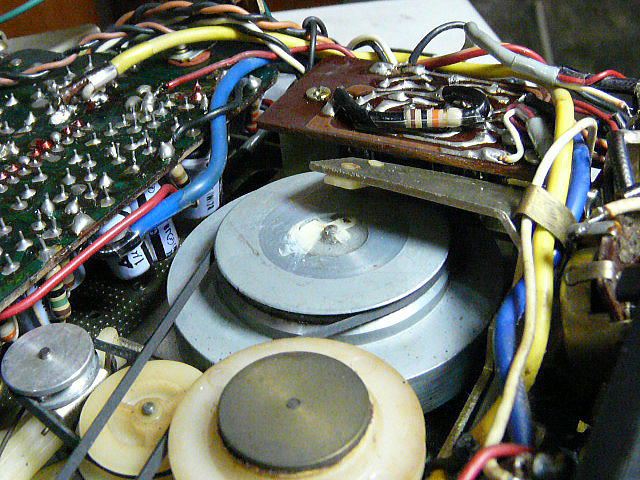

フライホイール押え板のネジに届くようになります。 |

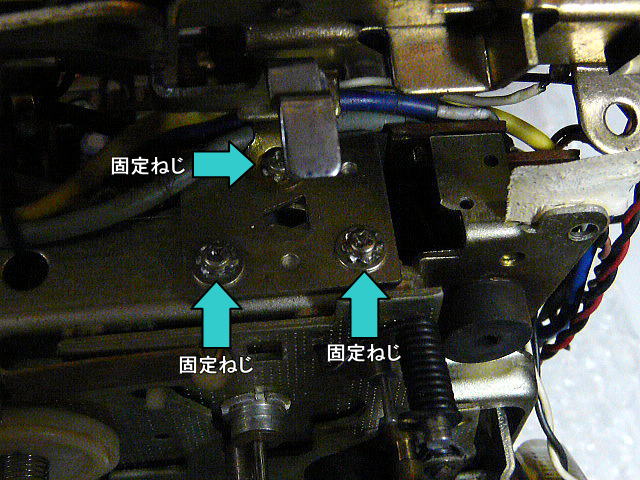

3本のネジを外します。 |

|||

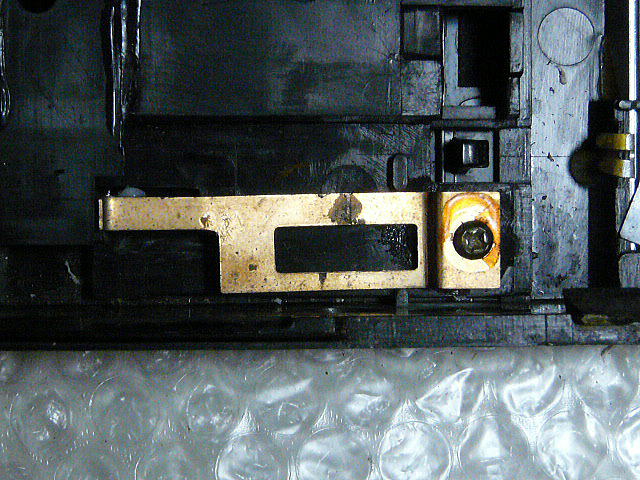

フライホイール押え板を外します。 |

ネジとコンデンサーの配線を外して、モーターのシールドを外します。 |

|||

シールドを開けて、モーターのプーリを磨きます。 |

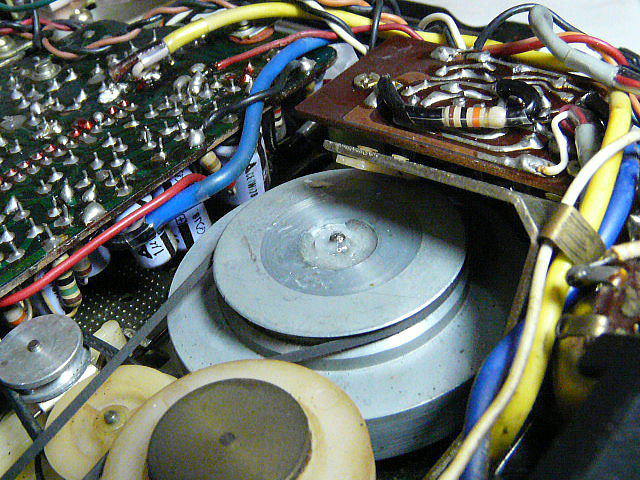

フライホイールとプーリを磨きます。 |

|||

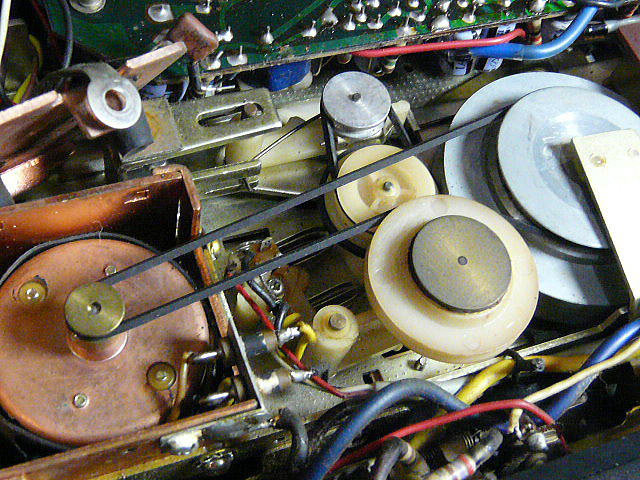

モーターとフライホイールに掛けた角ベルト(キャプスタンベルト))は、 手持ちの内径7cm 太さ1.2mmを使用しましたが太さ1.6mmが良いかもしれません。 早送りと巻き戻し用の小さいゴムベルト(早送りベルト)は、実測で内径2.3cmでした。 内径2cm 太さ1.2mmのゴムベルトが使用できそうでしたが、無かったので交換していません。 |

モーターのシールドとコンデンサーをハンダ付けしてを取り付けます。 小さいゴムベルトは底蓋ケースを開けるだけで、後から交換可能です。 |

|||

フライホイールの古いグリスを拭き取ります。 |

新しいグリスを塗ります。 |

|||

フライホイール押え板を取り付けます。 |

固定ネジを取り付けます。 |

|||

固定ネジを取り付けます。 |

入力端子類を取り付けます。 |

|||

上蓋ケース(カセット蓋)の板バネを取り付けます。 |

シャーシ止めビスとシャーシ止めネジで固定します。 |

|||

本体ケース止めビスで固定して、ポップアップレバーと操作ツマミを取り付けます。 他の取り外したパーツも取り付けます。 |

手持ち部品でのメンテナンスは終了、続きは次回まで。 スイッチとボリュームの接触不良改善とゴムベルト1本だけ交換しました。 |

|||